一

一陣急促的鑼鼓聲,繡着「新馬」的大幕徐徐上升……

觀衆非常擠擁,全埸找不到一個空著的位子,大家都緊張而喜悅地注視着舞台,只有韵秋的父親呼呼地在睡着。他歪着身子,壓迫著鄰座的肥婆。肥婆怒目而視。韵秋將父親推醒。父親霍然站立起來,下意識地走出去,以爲已經散場。韵秋把他一把拉住,他才驚覺地重復坐下,……但雙目又徐卽合上……

二

這囘眞的散埸了,觀衆都紛紛站立起來,不少的觀衆,在發表著他們的觀後感:

「新馬做得眞好!」

「是啊,他在外洋就得到很高的聲譽。」

「怪不得以前我很少聽到他的名字。」

「他自小就出了國,前幾天才囘來的。」

三

場剛散,新馬囘到了後台,正在落粧洗粉。韵秋和父親走進後台,找到新馬的箱位。

新馬招呼他們坐下。韵秋和新馬是表兄妹,大家都許久許久沒見面了,這囘正是久別重逢,特別高興。

說了一會,新馬建議去消夜。

「改天吧,這麽晚,我想睡覺。」韵秋的父親起先推辭。

「多年不見,今晚久別重逢,應該飮杯!」新馬說。

父親一聽到「飮」,睡意全消了,歡歡喜喜地說:「對,對。」

「您現在不想睡了嗎?」韵秋笑着向父親說。「睡够了……」,他看見韵秋瞪大眼盯着自己,知道失言,連忙改口說:「昨晚。」

四

韵秋扶着父親,走下的土。父親已經飮得酩酊 大醉,但手上還拿着一包點心。

韵秋開了門,扶他進去。父親一進門就倒在椅子上,彷彿他的脚被人砍斷了似的。

韵秋望着池,搖搖頭說:「表哥眞寃枉,請你看戲,你睡覺,請你消夜,你食完還拿一大包囘

來。」

「誰叫他難爲我四個鐘 頭!」父親說着,將包子放到鼻端,嗅了一下,然後放到桌上。

韵秋忍不住氣了:「人家唱歌給你聽,你還說『難爲』?」

「我不喜歡聽,情呀情呀亂唱一通有什麼意思?」他說完,站起身來,走到床邊,一骨碌地睡下去,也不除掉衣服和鞋襪。

韵秋看看他轉了兩個側,跟着就聽到一陣響亮的鼻鼾聲。

韵秋嘆了一口氣囘過頭來,凝視着跳動着的燈火,兩手托着面腮,走進囘憶的境域……

一間古老大屋的後園,韵秋和新馬兩個小鬼子,穿披着縷被和褥子,模彷着佬倌的動作,唱着情呀情呀的戲曲 。

韵秋低着頭,頭上插滿了野花,她含羞答答的,大槪是飾演什麼美人。

新馬雄糾糾,背上掛了一把竹片做成的弓,腰帶上還插著幾枝竹箭、成個英雄的裝扮。

在通到屋子的門口,父親站在那裏。那時他還很年靑。他耳朶塞着兩塊綿花,左手執著一罇酒。右手拿着一根小棒。

小男女正在高興彩烈雄唱着做着,他躡足走到你們的後面,大聲喝着:「你們再唱,我就北派上埸。」

小孩子笑着走開去。

……

五

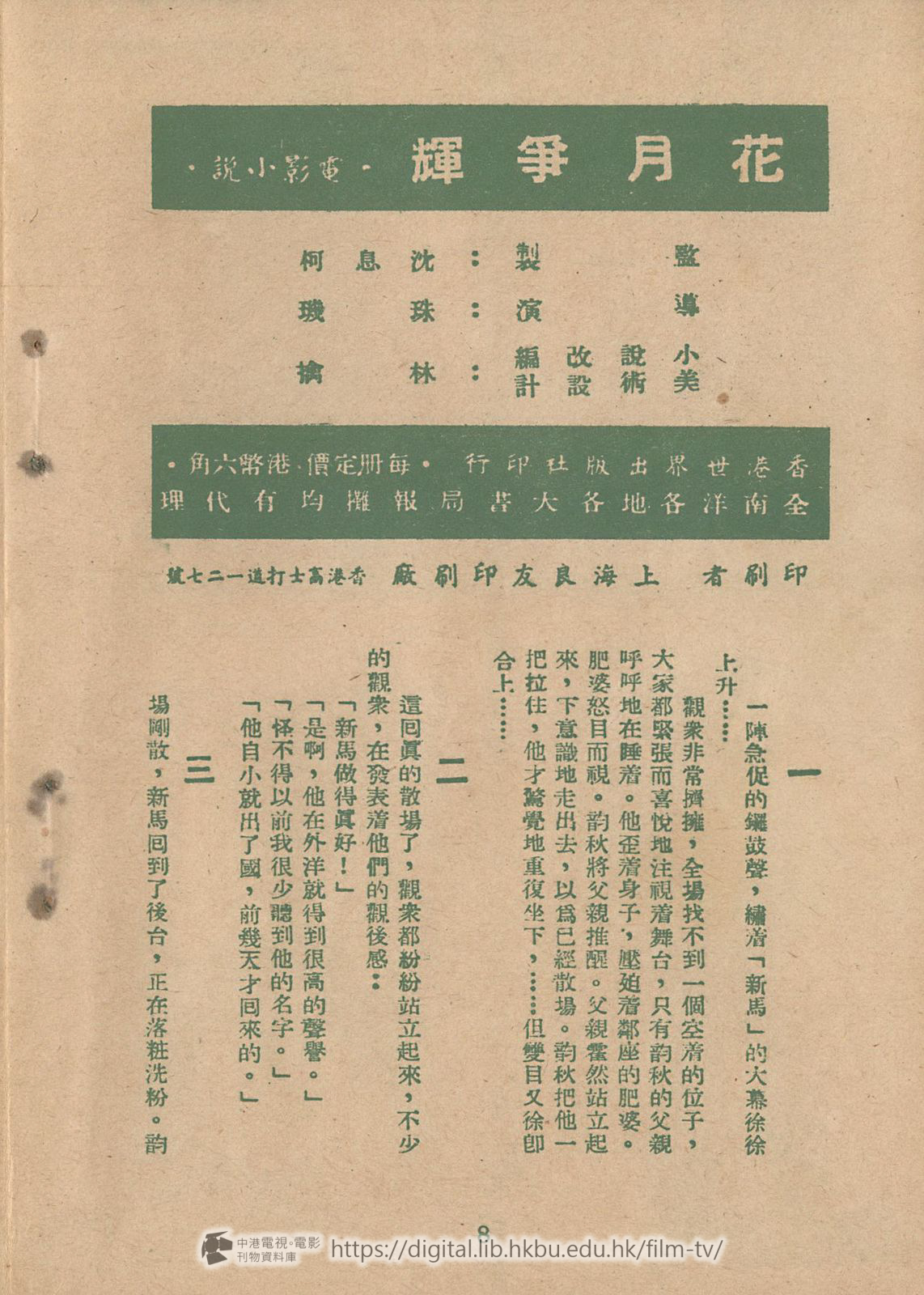

那一天,韵秋又到戲院後台找新馬,走到新馬的箱位,看見他正穿了一身女人裝扮。新馬吿訴她,他今晚演反串戲。

台上有一個曲本,封面上話着:「花月爭輝」。韵秋拿起來,翻了一下,翻到主題曲那一篇,她細心看了,覺得曲詞非常可愛。她正在低頭沉吟,新馬請她歌唱,韵秋起先不肯,結果經不起新馬的懇請,低聲地歌唱起來。她愈唱愈高興,歌聲也愈來愈響亮,她全神灌注在曲詞和技巧上,忘記了這裏是後台。

除了韵秋的歌聲,四面聽不到半點聲音。其他正在化裝的藝員,也走過來傾聽。

她唱完了最後一句,如雷的掌聲起自四周。韵秋才驚覺到後面密層層堆滿了人。一 個肥頭提着破鑼似的聲音大聲喝呼,韵秋被這種特別的行動引起了注意。新馬給她介紹,原來這就是新馬新請來的「衣箱」名字叫做阿波,因爲他很肥,人們都叫他做肥波。

六

新馬的歌聲振動了整個香港:街頭巷尾,茶樓酒館,人們都紛論着新馬;不少 的無聊女人,更加爲新馬的表演而傾倒,每個早晨,新馬還在夢中的時候,慕新馬之名來訪的女人就塞滿了整個會客廳。會客廳的坐椅完全給客人佔據了,肥波也只得站在一旁。

門鈴聲又響起來了,肥波打開門上小洞向外看,是韵秋站在外邊。

肥波連忙 陪着笑臉將她直接請進新馬的臥室。新馬正在甜睡,韵秋不想驚醒他,躡手躡足地走到寫字檯前,寫了一張字條,交給肥波,叫他待新馬起床之後交給他。

肥波唯唯諾諾,將字條順手夾在手中的「粤曲大全」裏。

韵秋自新馬臥室走出門口,經過會客室的 時候,滿室子的女人都投以妒忌的眼光,她們心中想:「她是那里人?我們來了半天還坐在這裏,她一來

到就直入他的臥室?」

新馬終於起床了,女人們都爭先恐後先和新馬見了面,走了。只有一個打扮得非常妖嬈的中年女人,靜靜地坐在一邊,等候最 後的一個女人走了之後……

她今天來得最早,一來到就坐在會客室裏,沒有走開過半步。

她臉上塗了很厚的一層面粉,毎當一陣微風吹來的時候,如果我們細心察看,可以看到一層層的面粉,從她的臉上吹了開去,大槪她有這個自知之明,所以每隔不到 十五分鐘,就看見她拿出粉盒,在瞼上重新修補一次。

雖然這裏並不悶熱,可是不到十五分鐘,就用一條小絲巾,對着鏡子將鼻子和額角輕輕指幾下。她好像需要揩去什麼東西,又好像揩揩鼻上和額上少到看不見汗水。但總是輕輕的,好像她的鼻子非常經不起柔軟的絲巾磨擦。她這樣的揩了半天,用粉鋪得非常平滑的鼻子還是和先前一摸一樣。

她那「補粉」和「揩鼻」的動作交替進行着,成爲今天會客廳裏最多動作的女人。

「聲哥!」當她一見到新馬的時候,她就這樣親熱地叫起來。劉金聲是新馬的原名,不 知她是從那裏打聽得來的。

她請新馬每天抽點時間教她讀曲,新馬婉轉地拒絕了。她一再堅請,說:「我請你到天宮飯店去,那裏很幽靜,我們一齊在那裏讀曲……」

「應酬太多,我實在沒有空。」新馬說,「對不起,太太!」

「我不是太太,」那個女人含嗔地說,「我姓梁,叫我梁小姐好了,」

「梁小姐,對不起,我實在沒有時間。」梁小姐好像怒了起來,站起身說:「如果聲哥不去,我情願去跳樓!」說完,快速地跑到窗口。想攀上去。

新馬慌了起來,立刻跑過去,拉住她,梁小姐乘機倒 在新馬的懷裏,嬌哆氣地叫:「聲哥!」

七

韵秋從新馬家裏走出來,囘到家裏。爸爸和吳劍平正在飮酒。爸爸擎起酒杯,對劍文說:「恭喜你,飮杯!」

「飮杯!」劍文也一口氣喝了一大杯。跟著就和爸爸愉快地笑了起來。

吳劍文一瞥見 韵秋,就將韵秋拉了出去,要韵秋和他出去散步。韵秋點點頭。

韵秋問他:「剛才你和爸爸在笑什麼?」

「因爲我快要結婚了。」吳劍文說。

「這管他什麼事?」

「什麽不關事,我結婚他就做岳父啦。」

一陣紅暈佈滿韵秋的臉,她笑着要打劍文。

吳劍文是韵秋的隣居,敎書爲活,與韵秋很相得,他們已經訂了婚。

劍文捉住韵秋的手,「吿訴我。我們什麽時候可以結婚?」

「等我學會演戲之後,」韵秋低下頭說。

「學會演戲?誰敎你?」

「表哥。所以今晚我請他來吃飯。」

劍文呆住了一陣,然後說:「我不希望你學演戲。」

「但是我要養老爸爸。」韵秋用懇求的目光望住他,像對他說:「這是無可奈何的,請你原諒。」

「爸爸的生活我可以負担,」劍文說,「我的爹媽都死了,你的爸還不是我的一樣。」

「可是,我想你還是等——」

「已經等了三年了!」劍文嘆息着低下頭。

韵秋拉緊他的手,懇求他說:「再等三天怎麼三天之後我答覆你!」

她看見劍文點了點頭。

八

當天吃晚飯的時候,韵秋在家裏興高彩烈地佈置 一翻,在廚房精心製造了幾味小菜,還買了兩瓶酒,等待表哥到來。

已經超過約定的時間,還不見新馬到來。桌上的酒發出一陣的香氣,引得爸爸口水向肚裏猛流。

韵秋的滿懐高興,也不知飛到了什麼地方,她坐在桌旁,無意識地看着地上在發呆,雖然 地上的形象和她底目光直接接觸著,但這形象並不在她腦中發生什變影響。她只是發悶,却並沒有想到什麽。

時鐘「的搭,的搭」的響着,時間一秒一秒的過去,時鐘和約定的時間的距離愈來愈大,韵秋的爸爸喉嚨癢癢的,有點難忍,將酒拿到鼻端嗅着。

韵秋滿臉愁容,走到窗前,凝視着窗外的大道。

父親望了她,說:「吃啦,好女兒,人家大佬倌會記得起我們窮人嗎!」

眼涙從韵秋的眼腔湧出來,滴在窗欄上。

九

新馬被那個嬌嬌妖妖的梁小姐拉了去,看她唱了半天粤曲,非常疲倦, 一囘到家裏就到在床上,才正想休息一下。今晚還慶上台演戲。

偏偏這時來了一個三姑娘和一個製片商。製片商是新馬認識的,他們從前曾經合作過。片商介紹他認識,這位三姑娘是一個女製片家兼未來影后。新馬看看她裝模作樣的姿態,嬌聲嗔氣的說話,姣倒相常可以,如果這樣就會成爲未來「影后」,就恐怕並不這麼簡單。

片商告訴新馬,三姑娘想請他拍一個影片,名字叫做「情情塔塔塔塔情。」

新馬問女主角是誰,片商指指三姑娘,三姑娘妖媚地笑了一笑。

新馬又問導演是誰,片商囘答說:「隨便找個好了,反正沒有什麼關係。」說完,約定明天在天天茶室相見,就和三姑娘吿辭出去。

新馬坐下來,嘆了一口氣,自言自語說:「唉,又是拍片,那有這麽多的時間來應付!」他閉上眼睛,準備養養神。肥波又走到他的面前,告訴他今早表姑娘來過。

新馬像被什麼刺激了一下突然睜眼晴,大聲問:

「爲什麼我不知道?」

肥波被嚇得倒退步地說:「因爲你睡了覺。」

「爲了什麼不叫醒我?」新馬心急地追問着,睁大眼釘着肥波。

肥波打了一個寒噤,說:「她叫我不要吵醒你,留下一張字條就走了。」他將一張字條交給新馬。

新馬急忙打開字條,原來表妹請他吃晚飯。他看看腕錶,已經大大地超過了約定的時間。

一〇

第二天一早,新馬就將兩封信交給肥波。一封是寫給韵秋的,向她道歉;一封寫給三姑娘,拒絕她的要求。另外還寫了一張三千元的支票給肥波,叫他送給韵秋的爸爸。

肥波胡里胡塗地將信及支票收下,胡亂地袋在口袋里。

一一

吳劍文拿了一張結婚預算表,送給韵秋的爸爸

看。韵秋爸爸正拿着一個酒瓶,在那裏自斟自酌。一看吳劍文走進來,就 拉他坐下,替他斟上滿滿一大杯。

喝了兩杯,爸爸份外多話說,當他看到劍文這張結婚預算表的時候,他就發起牢騷來,他說:

「你們靑年人總是愛玩新玩意,什麼預算呀,什麽决算啊這樣算一大番。其實算又怎樣可以預,像我自己吧,我本來沒有結婚 ,但胡里胡塗又結了婚;我本來想生個好男孩,但偏偏又生了個女的;我希望安安樂樂過下半世,但一早就給我死掉了老婆,你說預算預算究竟有什麽用?」他像引起了什麼傷心的感觸,一口氣喝了一杯酒,又滿滿的斟上一杯。

韵秋在裏面走出來,待要勸勸爸爸,拍門聲突然嚮了,韵秋走去開門,原來是肥波,韵秋連忙請他去,介紹他和劍文認識。

肥波將一封信給老伯,將支票交給韵秋,說了兩句應酬話,就走了。

韵秋的爸爸打開信一看,上面寫着:

我是藝人,實在沒有時間和你們女人交際。

你的熱情我不能接受,天下男子甚麼多,請你另尋意中人!劉金聲上爸爸咆哮起來了,大聲嚷道:「這是侮辱,這簡直是侮辱!」

韵秋莫名其妙地立卽搶過爸爸的信,一面讀一面感到難受,最後,一道寒流通過她的全身,她感到一陣暈,她勉强支持着,將支票撕得紛碎……

劍文莫名其妙,他扶着韵秋,看見個上寫着「三姑娘」三個字,他問老頭子:「韵秋排行第三嗎?爲什麼上款寫着『三姑娘』?」

「誰知道這黃八爲什麼亂寫一通!」老頭子這樣答。

一二

過兩天,新馬收到了一張請帖:

茲定X月X日舉行婚禮恭請

光臨吳劍文李韵秋鞠躬

新馬當然並不「光臨。」

他失意之餘决定離開這裏,再度出洋。肥波本不想跟他一道去,但給家中人挽留住,只得留下。

一三

時間在劍文新家庭裏過得非常快。轉眼已經一年。

今天劍文和岳父對坐著,岳父一邊說,劍文一邊寫,在作「生產預算表。」

「毛巾半打,棉花一磅,……」岳父念着。

劍文這樣記下,突然他抬起頭,向岳父說:

「橡牙肥皂?有什麼用?」

「小孩子洗澡用的。」岳父笑著囘答,顯示自己經騐的豐富。

劍文將整個預算表寫好了,岳父笑着問他:「你預算生男還是生女?」

「男的。」劍文囘答。

一四

劍文和岳父坐在醫院的會客室,劍文緊張地望著那扇門,門一動他的心就跳一次。

他的手本來挿在袋裏,一會又抽了出來。雙手放在膝頭,一會又擺在椅手上,總之不斷轉換著安放地點,好像總找不到一個適當的位置。

當未來外祖父並不比當未來父親輕鬆,李老頭子下意識地拿着一塊橙皮放在嘴裏猛嚼。

對面坐着幾個男子,其中有一個中年的,將手不斷使勁地拔着小鬚 ,齊整的八字鬍子已拔去了一邊。

忽然間一個護士走進來,叫道:「吳劍文太太——」

護士還未叫完,劍文緊張地跑前去,說:「是我,是我……」

引得護士大笑起來:「你是吳太太嗎?」

劍文紅着臉搔搔頭:「我是吳劍文。」

護士止住笑吿訴他,他的太太生了一個男孩,九磅半。

劍文歡喜得跳了起來,大聲對站在旁邊的未來外祖父說:「九磅半,男孩……」

老頭子也歡喜得了不得,激動地將橙皮擲掉,嚷着說:「沒失預算!」

一五

第二次世界大戰的火焰,燃燒 到了劍文他們所居住的城市。

劍文帶領着妻子、岳父、和兒子,跟着難民的隊伍,走囘未被摧毀的城市。

他們走着,走着,終於走到一個城鎭,比起他已經完全被摧毀的城市來,這是一個難得完好的市鎭,但是在市中心區很多個地方。他們時常會發覺到 一堆堆的瓦礫。

一個工廠完全被毀碎了,木料被燒得淸光,在厚厚的木炭屑中,發出一陣難聞的焦臭。

如果不是從前在這裏附近住過的人,誰會相信現在的廢墟就是昔日規模宏大的工廠。

四處逃難,劍文當然沒有入息。過去又無積蓄,現在生活就大傷腦筋。起先靠典當衣物,但不到半月,僅有的幾襲衣服已經當完。旅館的房租欠上兩個星期,韵秋的父親又患上重病。

韵秋的爸已經年老了,那裏受得住戰爭與貧苦的折磨,一來到這裏就感到不支,但眼看女兒和女婿典當爲生,又不敢將病狀說出。到現在病勢加重了,典當已經沒有東西。劍文和韵秋非常擔心,想找醫生又沒有錢,自己吃過半飽來請醫生替他醫治,但醫生搖搖頭,說他的病已無藥可救。

戰爭吞食了韵秋的爸爸。

一六

凄風飛向凄寂的夜晚,劍文拉着提琴,伴着韵秋在街頭賣唱。

微弱的燈光在他們的背後,他們長長的影子落在前面。他們走著影子也抖動着,像兩具枯骨在那裏戰抖。

普通的人家,一早就關上大門,只要能給他們一夜安睡,他們已經非常滿足,再不會希求什麼音樂的享受,所謂什麼撈什子的歌曲了。

只有兩間酒家的門前,還疏疏落落地有幾個人走動。

只有幾個發了國難財的傢伙們,才有時間和心愿至酒家裏消閒。

韵秋和劍文走了一個夜晚,還找不到一個主顧。後來走到酒家的門前,才引得幾個人的注意。

他們唱着拉着,在那裏盡力表演着,他們想迎合顧客的口味,盡量選些輕快的歌曲,但是悲痛的心所驅使着的手和口並不服從指揮,輕決的曲子被唱成相當悲怨。

韵秋的唱聲終於得到一個男子的欣賞,那男子招一招手,請他們走過去。

那男子滿臉地痞,笑起來眼睛只剩下一條縫。

他擎起酒杯,一手搭在韵秋的身上,瞇着眼笑說:「你的歌子唱得眞好,像你的人一樣動人!」

韵秋一手將他推開,劍文更狠狠地盱住那男子。

另一個男人討好地走過來瞇着眼的說:「那個大槪是她的丈夫,讓老婆出來賣唱又看不開,眞可笑!」

這簡直是侮辱,劍文想撲過去換他三頓,但給韵秋阻止住。他憤然反身走出去。

「瞇着眼」又拉住韵秋的手撫弄着。韵秋忍住眼淚與憤怒,唱岀她的歌曲。

她只是唱着唱着,但連自己也不知道唱的是什麼。丈夫,兒子,房租,忍辱……盤據在她的腦際裹,使她不會想到 其他,也沒法再想其他的。

她走了一個晚上,現在才得第一個顧客,如果忍耐一下,明天的兩餐就可以解决,兒子就不用捧媽媽已經乾涸了的乳房哀哭。

她忍着淚將歌曲唱完,四面起了一陣嘻嘻哈哈的喝彩聲。「瞇着眼」將韵秋的口捧到咀邊,想吻下去 。韵秋連忙掙脫他的手,微微走開了一步。

「怕什麼,丈夫已經走了,我們來開他一晚心!」「瞇着眼」嘻嘻哈哈地笑起來。

韵秋再也忍不住,一陣熱潮湧到她的眼腔,眼淚差點奪腔而出。她用了最大的力量將眼淚忍住。說:「快點給錢,我要囘去了! 」

「瞇著眼」還想動手動脚,却被一個戴着眼鏡的男子勸開。他說:「就放她走吧,誰無妻女,不要迫人太甚」

戴眼鏡的並且給了韵秋應得的錢,打發她走了。

瞇着眼嚷着說:「今晚未盡興,再找個姑娘來。」

一七

韵秋囘到旅館,劍文已經囘來很久了,他抱住孩子,孩子像生了什麽病。

韵秋將手中的唱板掉下,跑過去將孩子接過。她伸手向孩子的額上一撫,覺得非常燙手。

韵秋慌得在那裏飲泣,還是劍文有主意,他建議抱孩子到醫生處看看。

韵秋點點頭,將孩子抱好,叫劍文蓋上一張褸被,就去找醫生。

囘來的時候,劍文正在翻箱倒筴,將所有無法典當的衣服全部搬出。

「搬這些衣服出來做什麽?」韵秋問着,將孩子輕輕地放在床上。

「當不了的就買,難道還留來穿,」劍文走到床邊,察看熟睡着的孩子。

「醫生說這是急性肺炎」韵秋含憂地說。「本來要打針,但是現在針藥貴,我們那裏去找這麽多錢。他給了我兩瓶藥水,說這也有效。」她將藥水遞給劍文。

一八

第二天,劍文一早就將舊衣服打成一包,背出去市頭擺地攤。

路上很多人來來往 往,但很少人注目到劍文的地攤。當人們吃也不飽的時候,他們那裏會想到穿衣。

劍文在那里呆坐了半天,還沒人來光顧。忽然,後面來了一叫喝聲:「誰這麼够胆色,在我這的鋪門口擺地攤!」

劍文囘過頭來,看是一個肥頭站在背後那間飯店的門口, 向自己怒目而視。

他連忙走上去,向那肥頭解釋,就在這個時候,韵秋來了,她捧着一大碗飯出來給劍文吃。

那肥頭看見韵秋,像記起了什麽似的,對韵秋說:「你是不是表姑娘?」

韵秋也認得他了,這就是昔日和表哥打理衣箱的肥波。這人不見了多時,但肥態仍然一樣,沒有改變。

韵秋問起他的別後情況,他吿訴韵秋:「自從你表哥一氣出國之後,因爲媽媽要我留下來,所以沒有和他一道,後來轉了行,來到這裏重開飯店。「

肥波又問起她的近況,她將別後的情形簡單地吿訴了他。肥波非常 同情。

韵秋又將劍文介紹了給他認識。肥波請他倆進店子里坐。

「你們住在那里,早晚請來這裏吃飯,」肥波說。

韵秋道了謝,將住址吿訴了他。

他們說了一會,一個路人停留在劍文的地攤旁邊,好像想買點什麼。劍文乘機吿了辭,走出 去。

一九

肥波和往日一樣,非常爽直豪放。他眼見韵秋和丈夫生活這麼艱苦,兒子又患了重病,於是拔刀相助,送一筆藥費給韵秋的兒子打針。

這天下午,兒子第二次到醫生那裏醫診,精神已經相當好,不斷在那裏笑。肥波也在場,看見韵秋快樂地逗着孩子玩,心中感到一陣助人的快意。

劍文站在旁邊,不住地發着咳嗽。醫生問他:

「你爲什麼不順便看看?」

他苦笑了一下,說:「爲國家節省金錢,」

從醫館出來之後,肥波吿訴韵秋,他們的同鄕會演籌欵戲,他想介紹她上台; 一則可以賺錢,二則如果唱得好,還可得囘一個名。

韵秋謙遜一番。肥波說:「怕什麼,我吿訴他們你是香港名唱家,他們一定歡迎。」

劍文也同意肥波的說法。

他先行自己囘家。肥波帶着韵秋到同鄕會去。

同鄕會那裏有不少人在消閒, 外廳一檯十三張,裏面又一檯麻將。不少同鄕中有「名望」的人全都聚集在這裏,找尋糜爛的享受。同鄉會也者,實在俱樂部之謂也。

肥波和韵秋走到進去,大家都以色情的目光,看韵秋。有幾個還這樣大聲取笑肥波說:

「肥波今天有女同行!」

「那時搭上手的?這麽祕密。」

韵秋很會紅暈佈滿了他的臉。肥波連忙嚴重的解釋;「這只是我的朋友,你們不要亂說。」

笑謔聲減少了。肥波帶領着韵秋,一路走進裏面一進門,全房子裏的目光都不約而同集中在韵秋的臉上。韵秋除了窘以外,還感到 非常驚奇。

肥波沒有注意到韵秋的表情,對裏面所有的目光更不會奇怪。因爲他已經習慣知道了,他們一看見了女人總是這樣的。

肥波爲韵秋介紹:這位是『香港歌唱家』李韵秋小姐——」

「香港歌唱家,」『瞇着眼』輕挑地笑着說,「好像很面善。」

韵秋看見所謂同鄕會主持,原來是那天在酒家侮辱自己的人,埋藏在心底悲憤重新掘起,她激動得不知要說些什麼。

「好像我曾和你拉過手,而且撫過你的手背!」『瞇着眼』慢條斯理的說。

四面起了一陣笑聲。肥波愕然站在旁邊。

眼淚在韵秋深陷的眼腔湧出來,落在地上。她轉身就走。

肥波連忙尋出去,韵秋拉著他走出門外,經過街道,一直囘到肥波的飯店。

肥波驚愕地望住她佈滿淚痕的瞼孔。韵秋將酒家賣唱那一幕吿訴了肥波。

肥波非常抱歔。

二〇

兩 天後的一個早晨,韵秋一早起來,看不到文,她感到奇怪。起先她還以爲他今早特別早點就去擺地攤,但是看看床尾,整包的舊衣服還在那裏。

一種不幸的念頭襲擊著她,她非常驚懼。無意之間被她發覺桌上放書一本劇本。這個劇本是最近劍文用晚上的時間寫的,她知道。但是今天她特別地發現到,封面多注上一層小字,寫著:「給愛妻留念。」

意外的念頭更加統治了她的腦際,她感到一陣難以形容的悲哀。這行小字彷彿在跳動。她拿起劇本,無意識地翻了一下,裏面掉下一封信來。

這是寫給她的信,這是遺 書。她打開信,戰抖着讀下去,用盡全身的力量讀下去。雖然她一遍一遍地讀着,全心全意地讀著,但總不明白這信裏說些什麼。她的意識裏只找到一樣東西,那就是悲哀,除此之外,她不知道什麽,也不能再有力量知道什麽。

突然間,劍文出現在身後,搭住她的肩頭說:「韵秋,親愛的韵秋,」她馬上囘過頭來,一把將劍文抱住,不放走他,永遠不放走他。但一瞬間,她馬上明白這只是自己的錯覺,這裏幷沒有劍文,只有床上的孩子在熟睡,咀邊掛着天眞的笑容。

她摺好了信,跑到肥波那裏。肥波那時在店門口,和圍在四周的一團人談話,他一見韵秋走來,大家馬上轉移了目標,將韵秋圍住。

韵秋呆呆地站在這裏。

「文哥死了,自縊死了!」肥波悲哀地對韵秋說,

「自縊?」韵秋歇斯底里地說。

「自縊?」她馬上好像看到長長的舌頭,僵直的身軀 ,掛在樹上,這就是奏着提琴,給她倚在懷里唱歌的的劍文?……眼前的一切在跳動,跳動,而且逐漸灰暗,灰暗……

「她暈了!」旁邊的人嚷著。

二一

戰爭就這樣呑食了劍文!

他本來可以不死,自從遇到肥波以後,肥波一直表示非常愿 意盡力幫助他們,可是他終於死了,他在遺書裏吿訴人:「大丈夫不能養妻活兒,毋寧死!」

可是他死了,妻兒也就更加凄涼。好在肥波為人義氣,將她母子請到自己的店里,她們還可得到個溫飽。

——完