死亡的約會

電影小說

報紙上刊載陳可人去世的消息。

這是個大新聞,因為陳可人是大富翁,有三千多萬遺產,又沒子嗣;這筆巨大遺產怎麽處置呢?大家都關心。

在他去世後不久,有七個人先 後接到同樣的一張請柬:

——家兄陳可人不幸病歿香港私邸,留有遺產,遺贈閣下,請於七月十三日下午一時駕臨「翠華山莊」 展讀遺囑為盼。

請柬下面署名是陳可義。請柬中並註明屆時有專船在碼頭恭候,送達目的地。「翠華山莊」是在海外一個小島上 的。

這七個接到請柬的人,陳可人生前跟他們都有關係,不過這七個人彼此却不認識。

他們的身份是:

張喬治, 正如他的名字,是個洋氣十足的靑年,他風趣輕鬆,有幽默感;對美麗的女人,特別有興趣。

丁韻芬,一個漂亮的少女,天眞活 潑,身段的線條,對男人極有吸引力。

李本恒,道貌岸然的律師,戴一副深度近視眼鏡,也許因為「法學通論」那類書籍從不離 手使然。

吳濟平,是個醫生,雖然不是高明的醫生,但醫生總受人尊敬的。

葉飄,音樂家,和許多別的藝術家一樣,他有與衆不同的癖性,比方聽到機器轉動聲時,也會想着如何把這聲音改成音樂譜子。

包文正,渾號叫「福爾摩斯」的偵探小說作家 ,自負是個聰明人,自視甚高,覺得才智高人一等。

柴如民,以前是死者陳可人的厨子司務,現在已貴為一家館子的老板。

七個人依時到達碼頭,一艘汽船早在恭候,待他們到齊,便開行到紅沙島去。

每個人心裡都感愉快,因為他們快可得到陳可人 分贈的遺產;雖還不知道遺產數目,但以陳可人的富有,且平時為人疏爽,當然不會是小數。

汽船在海上鼓浪前進,經過幾個鐘 頭航程,從遠眺中看見翠綠一片的小島。大家引領以望,這小島帶給他們熱烘烘的希望,說不定他們得到的贈與,比所欲望的要多。

不久,汽船靠近紅沙島,那兒沒有碼頭,衆人要涉水而登,興緻已打了個折扣;走上岸,島上顯得有㸃荒燕,蔓草叢生,路徑幾乎給 遮沒,更和衆人的意料中離得太遠。

他們七個人互不相識,也互不打話,魚貫登岸後,各自携了行李,沿着迂迴曲折,崎嘔不平 的小路走,走得大家苦不堪言。

汽船卸客後,立刻駛離紅沙島;要問船伕什麽時候回來接他們,已聽不到回答了。

丁韻芬挽着大大小小的幾個箱子,走得很吃力;喬治看不過眼,自吿奮勇地給她拿了旅

行袋,丁韻芬得他扶持帮助,對他也有了好感, 報以嫣然一笑。

走了一段險峻山路,總算到達那幢位在半山的所謂「翠華山莊」。若干年前,這幢別墅的建築,也許可稱得美奐 美輪,但現在殘破了,冷冷淸淸,像已放置很久。

別墅鐵門半啓,寂靜無人,大家埋怨主人為什麽不出來迎候?也有人懷疑是不 是走錯路?可是門前的牌子明明寫着「翠華山莊」,當然沒錯。

反正鐵門沒關上,大家大着胆子,推門進去,庭院間苔蘚沒脛, 蔓草叢生,屋子的大門,也是虛掩。大家試探地走進去,張喬治找着盞燈子燃着,見裡面陰森可怖,大家心裡都不好過。

柴說: 「這兒眞怕人!聽說陳可人就死在這裡的。」

包說:「看來這屋子必是鬧鬼,不然怎麽連看門的也沒有?」

吳說:「誰見過這兒的主人呢?」

葉說:「我想一定有人在開玩笑,根本沒有陳可義這個人。」

吳說:「不會,他若不是死者的親兄弟,不會知道我是死者從前的私人醫生。」

柴說:「不管是眞是假,咱們還是早㸃走罷!」

「走?你想到那兒?」

「回香港去!」

「船早開走了,你沒看見?」

張喬治見衆人議論紛紛,勸他們說:「大家別再疑神疑鬼,旣然來了,就先休息會兒再說。」大家覺得有理,也不再說話。

吳濟平偶在桌子上發現一封信,放在當眼地方,上面寫着:「呈七位遠道而來的 親友們」。

「你們快來看,這兒有主人留給我們的信。」

衆人過來,包文正搶着拆開,唸給大家聽:

「諸位貴賓 ,首先我要向你們致無限歉意。實在對不起,我因爲有要緊的事,急須赴香港一行,故不能恭迎諸位大駕。諸位的臥室都在樓上,所需的食物也準備好,放在厨房火水的冰箱裡;儘可隨意取用。明天我就可以回來,不恭之處,尙請原諒,祝各位快樂。陳可義留筆,七月十三日。」

張喬治聽完,吁了口氣說:「好了,好了,這樣大家可放心了!」

大家還是議論紛紜,包文正說:「我肚子餓極了,他信裡說厨房有食物,我們便吃飽肚子再說。」

衆人走進厨房,架子上面許多罐頭,冰箱裡也確有許多鷄鴨肉類,大家高興, 可惜沒有燒菜。

「小姐,妳一定可以給大家服務。」葉飄瞧着客人中唯一的女性丁韻芬說。

「對不起,我一直在敎書,從沒學過燒菜。」她面露難色,搖搖頭說。

「小姐,沒關係,我來給你效勞罷。」

「對了,我們倒忘了柴胖子是大厨子司務。」

於是柴如民動手生火燒菜。葉飄在架上找到一罐咖啡,請柴如民燒㸃吃,柴本待拒絕,碍着丁韻芬的情面,也答應了。

丁韻芬剛才涉水弄濕了衣服,要上樓更換,請張喬治陪她;張喬治也想洗澡,拿了燭台,挽着行李上樓。厨房裡沒有他們的事,大家跟了上去。

樓上一條長走廊,一排幾個房間,每個房間門上貼着咭片,寫了他們的名字。丁韻芬和張喬治的房間安排在比隣。大家 找着自己的房間,進去安頓,只留下了柴如民在厨房裡做菜。

看見窗外樹影搖曳,燭光掩映,四邊虫聲喞喞,柴如民獨個兒心裡 有㸃怕;偏包文正又故意給他開玩笑,弄得他又急又氣;把包文正打發走了,聽得有人不住叫他的名字,到處找又找不到有誰,不知道聲音把他引開後,却有一雙怪手向咖啡壺活動。

衆人在廳裡聊天,等着吃販。包文正大吹法螺,說他偵探術如何高明;葉飄看見廳 中的鋼琴,不禁技癢,試彈一下;丁韻芬換了衣服下來,容光煥發,美艷照人,幾個男人不免紛向她献殷勤。

葉飄忽然發現鋼琴 上有七個小瓷人,和一張「七個大笨鳥」的歌譜,覺得奇怪,「噢!」的叫了一聲。

張喬治指着七個小瓷人說:「有什麽奇?這 不是現成的七個大笨鳥嗎?」

丁韻芬拿了歌譜說:「這歌一走很有趣⋯⋯」

「你來唱,我給你伴奏。」

「好,我試 試。」

琴聲叮叮,接着,丁韻芬唱出下面的歌兒:

翠華山莊紅沙島,

山明水秀風光好。

富翁死後無人居,

安排香餌釣金鰲。

請帖按各分頭找,

引來七個大笨鳥。

千里迢迢來赴會,

誰知走進死亡島。

圈套陷阱佈置好,

四面環水無路跑,

十三號逢禮拜五,

看來凶多吉太少!

遺產數目不得了,

可 惜你們福太薄,

貪財反把命送掉,

可憐七個大笨鳥,

可憐七個大笨鳥!

唱完歌兒,大家面色都不好看,吳濟平喃喃說:「這首歌詞太可疑,是誰寫的?」

「是⋯⋯陳可義自己寫的。」葉飄站起來說。

「他寫這麽奇怪的歌詞幹什麽?」丁韻芬也迷惑。

張喬治說:「也許這裡面有什麽文章。」沉吟着,「七個大笨鳥⋯⋯會不會是指我們七個人呢?」

「可不是?⋯⋯ 我們剛是七個人。」包文正惶惑說。

「我想這是巧合罷了。」葉飄把盤裡的咖啡拿起,喝了一口說:「他也許 在無聊時寫出,不一定有什麽涵意的。」

「大家注意!」衆人議論紛紜,突然聽到一串响亮的聲音:「我就是邀你們來的陳可義 。現在我老實吿訴你們,你們是自投羅網,我要你們七個全死在這兒!全死在這兒!」

衆人聽了大驚失色:柴如民端咖啡的盤子 跌下地,砰的一聲,衆人更覺惶悚。張喬治大着胆子,自吿奮勇,循聲音發出的地方走去,與包文正碰個正着。

「喂,我發現一 個大秘密,你們看——」包文正說。

他拉開唱機,裡面的唱片還在轉動,剛才的聲音,就是從這張唱片發出的。

「誰開的?」張喬治問。

「我開的。」包文正說,「這唱機上面只放了一張唱片,這唱片像事先錄好,放在這兒

,讓我們七個聽的。」

「這眞可怕!」葉飄說。

「不但可怕,還有危險。」吳濟平說:「從歌詞的內容分析,『請箋引來七個大笨鳥』,我們剛是七個人,又是被邀來領遺產的,唱片的話,明明指出我們已走進了死亡的陷阱。」

李本恒說:「嗯!這是預謀,可是主人 爲什麽要借題避開我們呢?」

「他不避開怎麽下手呢?這是有計劃的謀殺!」包文正侃侃的說。

柴如民抖作一團。「呀⋯⋯這⋯⋯這怎麽辦呢?」

「別太緊張,」張喬治安慰他說:「也許是偶然的巧合,或是陳可義那小子跟我們開玩笑,有意故弄玄虛, 嚇嚇我們,我就不相信他有什麽辦法叫我們七個人全死在這兒⋯⋯」

話猶未了,突然聽得噹的一聲,衆人悚然,望向聲音發出處, 只見葉飄面色陡變,支持不住,倒在琴上;面上表情,顯得痛苦萬分。大家見了,不禁嘩然驚叫。

吳濟平是個醫生,連忙過去看 他,按按脈門,翻翻眼皮,頹然搖着頭說:「他⋯⋯脈膊已停⋯⋯死了。」

他站起身子,滿腹狐疑,陡然想起那杯咖啡有毛病,走過 去看,發現其中有些沉澱物,拿來嚐嚐,肯定的說:「他是中毒死的。」

「中毒死的?」包文正驚訝;李本恒也問:「他吃了什 麽?」

「好像是一種氰化物,聞起來和洋錠酸一樣,可能是中了氰化鉀的毒。」吳濟平說。

李本恒怔怔道:「奇怪,誰下的毒?」他疑惑地把目光移到柴如民身上,大家的視線也跟着他,集中到柴如民。

柴如民急得惶悚不安,訥訥的說不出自辯的話 。

包文正迫視着他說:「我們請你燒飯是你願意的,你幹嗎下這毒手?幸虧六杯咖啡只喝

了一杯,要是我們全喝了,不是都送命了嗎?」

「別寃枉好人!我⋯⋯我跟你們往日無怨,近日無仇,幹嗎要害死你們?你不信,我可對天發誓。」柴如民說着, 眞要跪下來發誓。

張喬治止住他說:「發誓不需要,柴老板,講嫌疑當然你最大,事實未査淸楚前,誰也不能肯定毒藥是你放的 。我問你,在你煑咖啡時,有沒有人到過厨房裡來?」

柴如民想了想說:「有。」

「誰?」

柴如民指着包文正說 :「他來過,我給他嚇了一跳。」

「我是給你送厨子衣帽來的,你看見我馬上就出去。」包文正忙自辯說。

吳濟平問:「除了包先生,還有誰來過?」

「只有他一個人來過;不過,他走了之後,我聽見有人叫我。」

「是我叫嗎?」包文正睜大眼睛瞧他。

「不是你,聲音很可怕,像叫魂一樣。」

「在那兒叫你?」

「在後院,後來我走出去看看,什麽也沒 有。」

李本恒問:「會不會是陳可義搞的鬼?」

「對了,我看他根本就沒有離開過這兒,說不定躱在那裡,找機會向我們下毒手。」包文正侃侃地說。

「嗯,這也有可能,」張喬治說:「如果他躱在房子裡,咱們一定會找着他,咱們分頭搜一搜。」

「別傻,這麼大的地方,別說咱們只有六個人,六十人也搜不全,何况這麽黑的天。」

包文正說。

「那聲音旣從後院來,咱們乾脆到後院看一看就是了。」張喬治想了想說。

六個人拿着洋蠟,走出後院,柴如民說,聽聲音彷彿是從貯物室發出 ,於是由包文正領先,推開貯物室的門,但見裡面蛛網塵封,黑影幢幢,很是可怖,他們先自給嚇呆了。包文正還把銅人當是賊,鬧得大家啼笑皆非。

沒有所獲,六個人囘到廳上,吳濟平提議說:「我們最快要明天才能離開這兒,總得給葉先生找個地方!」

「對了,最好把他搬開,」丁韻芬怯怯說:「放在這兒,怪怕人的。」

李本恒說:「我想還是請葉先生到後院那間房子裡住一夜 ,在心裡大夥可以減少㸃負担。」

「好,咱們倆把他抬出去罷。」張喬治附和說。

吳濟平和丁韻芬拿着洋蠟照路,包文正悄悄拉拉吳濟平的衣襟,向他遞個眼色,叫他留下。

衆人走了出去,包文正神秘地問吳濟平:「你知道兇手是誰?」

「誰?」吳濟平一怔。

「根據我偵探的頭腦來判斷,兇手就在我們六個人之中。」

「你是說,除了柴胖子,我們五個人中有一個偸偸到厨房下毒?」

包文正得意地㸃㸃頭。「而且這人就是陳可義。」

看見吳濟平釘住他,包文正忙解釋道:「吳醫生,你可別誤會,我决不是兇手⋯⋯我在

懷疑兩個人:不是那姓張,就是姓李的。」

聽到四人回來的脚步聲,他倆連忙止住談話。

「我眞不明白,」丁韻芬懷疑地說:「兇手為什麽要殺我們?」

「這還用問嗎,當然為了遺產。」

陳可義一 定恨我們來分他哥哥的遺產,才設下這陷阱,把我們騙到這兒,存心害死我們。」

「不過,就算他把我們全害死,也不見得就可 得到全部遺產。」

「你錯了,」李本恒插咀說:「你們見過遺囑嗎?」

大家茫然搖頭。「沒有啊。」

「我看過, 」李本恒說:「遺囑上註明,七個人如果在六個月內不來辦理接受遺產手續,就作為放棄論,全部財產交給他弟弟陳可義接管。」

衆人引起一陣騷然,大家議論紛紛。

李本恒又說:「因為七個人散居世界各地,而且陳可人先生已許多年沒我們七個人的消息,所以在遺囑上註明以六個月期限,如到期不能來領取,那麽,這個人一定是死亡,或發生意外事故,所以他那一份就平分給其他的人。」

包文正怔怔瞧着李本恒問:「請問你怎麽知道得這麼淸楚呢?」

「我是學法律的,」李本恒笑口說:「所以一到香港,就馬上去找當事律師査看遺囑內容,所以知得很詳細。」

「這麽說,」柴如民關心的問:「音樂家這麽一死,咱們倒可多得一份遺 產了?」

「呸,胖子!別忘記你是嫌疑的兇手!」包文正說。

給包文正一說,柴如民便怯怯的不敢多言。

「根據 遺囑上的條件,我越想越可怕。」李本恒又說:

「我們待在這兒,已完全失去生命保障,每個人都希望別人早㸃死,也就是每個 人都希望獨呑財產。」

衆人有㸃難過,啞口無言。突聽得站在鋼琴前的丁韻芬咦的叫了一聲,大家把視線移向她。

「你們瞧!七個小瓷人怎麽少了一個?」她說。

擺在鋼琴上面的小瓷人,果然只剩下六個。大家面面相覬,感到莫名恐怖。

不久,柴如民把燒好的菜端出來,六個人圍坐餐桌,為了飢腸轆轆,嗅着菜香,惹起食慾。

可是丁韻芬見了安置的位子,不禁感慨地 說:「唉,現在只剩我們六個人,音樂家還沒吃飯便死了。」

包文正本夾了一塊鷄肉要送到咀裡,聽了這話,心裡難過,再一想 ,葉飄喝了咖啡死的,誰知道這頓飯是不是也有問題?想着,把鷄肉往桌上一扔,站起身子,訥訥的對衆人說:「我⋯⋯我不餓,我不想吃了,你們請罷!」

吳濟平和李本恒不明所以,瞧了包文正一眼,又互瞧一眼,忽有所悟,也跟着站起來。

丁韻芬拉了張喬治一把,瞧着離去的三個人,指指桌上的菜,低聲說:「他們怕菜裡有毒。」

張喬治也有㸃害怕,急挽了丁韻芬走開,只剩下柴 如民,瞧着桌上豐盛的菜肴,嚥着涎沫,他餓得要命,這東西不吃不是太可惜?

他抬頭見衆人已離去,也急得離座直跑。

丁韻芬和張喬治上了樓,各自回房就寢。丁韻芬走進自己房中,見窻門給吹開,窻紗飛揚,忙把它關上,然後對鏡卸粧,走進浴室,拉開衣櫥房,却見裡面一度電光照射出,嚇得嘩然大叫。

電光移出,原來張喬治拿了電筒。他忙安慰丁韻芬說:「別怕!別怕!是我 ,喬治。」

「你幹什麽呀,嚇了我一跳。」

「我在檢査檢査。」張喬治說:「原來我們兩個房間從浴室可以相通的。」

「我眞後悔!我不該到這兒來!」

「已然來了,也沒辦法,好在明天一早有船來,咱們就可以回去。」

「我眞怕, 今晚上不知怎麽渡過。」

「別怕,有什麽事,叫我一聲,我馬上過來。」

「謝謝你,你要睡得警醒一㸃。」

「晚 安!」張㸃㸃頭說。

張喬治回到自己房中,丁韻芬也把門關上。

胖子柴如民經過今夜遭遇的恐怖,心情惴惴,那敢入睡? 坐在沙發上,閉了眼睛又掙開,雖然疲倦,却怕睡着會遇意外,他極力支持不睡。

忽然,聽得脚步聲從房外走廊經過,嚇得打顫 ,忙拿一把椅子,把房門搗住。

張喬治正要入睡,突給開門聲驚醒,張開惺忪睡眼望去,見燭光掩映中,壁上出現一個披頭散髮 的影子,幌來幌去,張喬治乍見之下,疑是鬼魅,失聲驚叫起來。

原來從浴室那邊走過來的丁韻芬,她手裡拿了燭台,影子看來 確駭人。她走到張喬治身邊,推他一把道:「喬治,你怎啦?」

「有⋯⋯有⋯⋯有鬼!」他顫着聲音說。

「什麽鬼不鬼的,是我。」

他慢慢回過頭來,見是丁韻芬,才吁了一口氣說:「原來是你!」

丁韻芬神色緊張的凑近張喬治,低聲地對他說:「你快起來,我剛才聽見有人走過的聲音。」

「哦,在那兒?」

丁韻芬向門外邊指一指,張喬治忙翻身爬起來,穿好鞋子,從枕下摸出一枝電筒,交給丁韻芬,走到門前,輕輕拉開房門,探頭向外張望,但見走廊間黑沉沉的,闃然無人。他們躡足走出,一路搜索,從樓梯拾給而下,從欄杆間向廳中窺望,大廳裡昏暗無光,他們慢慢走下樓梯,躱在沙發背後。

這時,突見一條黑影,蠕 蠕而動,從飯廳走向書房,推門而入。

丁韻芬和張喬治見了,神緖緊張,相顧失色。

張喬治把聲音壓低,悄悄對丁韻芬說:「你躱在這兒別動,我過去把他抓住!」

丁韻芬㸃㸃頭。「當心㸃。」

張喬治離開沙發後面,慢慢爬向書房門前,把身子貼近牆角,背壁而立,心情惴惴,監視着書房的門口;一會兒,房門徐徐而啓,一個黑影探頭出來,向兩邊窺望,然後,閃身而出。張喬治躱在暗處,待黑影走近,陡然躍出,用臂膀挾持那人頸𩓐,那黑影給抓住,狠命掙扎。

「哼!我看你還往那裡逃!」張喬治 制服他說。

突然一道電光照射在那人面上,他便露出原形,無從掩飾。這黑影,原來就是吳濟平。

電光下的吳濟平,恐懼地瞧着他們,索索的打抖。

「吳大夫,原來是你!」丁韻芬拿着電筒,走前說。

「噓!」吳濟平以手示意說。

「 怎麼回事呀?」張喬治低聲問。

「我睡不着,聽見樓下有聲音,偸偸下來,看見一個人鬼鬼祟祟在那兒走動。」

「哦,那麽現在人呢?」

「這兒我都找過,沒有,大槪在後面。」

「我們到後面找找看。」

三人放輕脚步,走向甬道,走 了不遠,吳濟平忽拉了拉張喬治的衣袖,張喬治回顧,吳濟平指指厨房的玻璃窻,只見窻上有人影閃動;丁韻芬驚悚,幾乎叫喊出來,却給張喬治制止了。

走到厨房門口,他們伏下,輕輕把門拉開,從門縫中窺見厨房裡情形。厨房框架前,站着一個身裁高大的影子 ,手持洋燭,走上梯子,不知找尋什麽。外邊三人看了,交頭接耳在議論,談好了,丁韻芬把電筒交給張喬治。

張喬治站起來, 到厨房門邊,突然一掌把門推開,喝聲:「不許動!」把電筒向他面上一照。

正在拿了罐頭的人,給這一照,大吃一驚,手上的 罐頭,砰的跌下來,愴惶回身,原來是包文正。他慌張的叫:「我是包⋯⋯包⋯⋯包文正⋯⋯」

張喬治吁了口氣:「福爾摩斯⋯⋯又是你 搞鬼!」這麽深更半夜不睡覺,東跑西跑幹什麽?」

「我⋯⋯我餓了!」包文正怯怯的說。

三人見了他這副模樣,又好氣,又好笑。

「什麽事?什麼事?」李本恒闖進來問。

「他說餓了。」吳濟平代他答說。

「這麽乒乒乓乓的,我還以 爲出了什麽亂子!」

丁韻芬說:「福爾摩斯,你旣餓了,就吃㸃罷。」

「我⋯⋯我不敢吃,」包文正說:「還是餓一夜,天亮了再說!」

他們見沒事了,便要回樓上,却見柴如民拿着木棒直奔下來,見了衆人,忙問:「什麽事?出了什麽事?」

李本恒瞧他一眼,沒答他;丁韻芬道:「沒什麽事,睡覺去罷。」

跟他們上樓,柴如民追上包文正說:「我實在餓得睡不着。」

「可不是,我還餓呢!」

「我又餓又怕,能不能讓我到你房裡住一晚?」

「別擾了,我不習慣二人睡一床。」

「沒關係,我睡地板好了。」

「噢⋯⋯」包文正忽然叫起來。

柴如民一楞:「什麽?」

「你害死葉飄,還想來暗算我嗎?對不住!⋯⋯」他忙走進自己房裡,砰的把房門關上。

柴如民一人留在死寂可怕的走廊上,不禁害怕起來,急忙跑進自己 房間,拿桌子把門抵住,再拿一隻銅面盆掛在椅子的腿子上,輕輕搖一搖,面盆便噹啷一聲,跌在地上,這可作爲一個警號,如果有人要走進房子裡來謀害他,一定給吵醒。

他佈下這機關,才安心回到床上睡覺,把那根防身木棒,緊緊握在手裡,因爲十分倦極,躺 在床上,一會兒便呼呼入睡。

在他睡着後,衣櫥的門,輕輕打開,裡面伸出一隻手;床上的柴如民,正鼾聲大作,睡得很熟,全 不曉得房裡發生什麼事情。

大淸早,翠華山莊包圍在濃霧中。在他們幾個人看來,眞是愁雲慘霧。

他們坐在廳裡,個個愁眉相對。

「眞糟糕!這麽大的霧!」李本恒說。

「可不是,昨天我們來的時候,天文台已掛了一號風球。」丁韻芬說。

吳濟平不耐煩地。「噢,我們還是快㸃走罷。」

張喬治哼了一聲說:「就怕我們走不了。」

「爲什麽?」

「這麼大的霧,船是不會來搭我們呢?」

吳濟平說:「不管怎樣,我們都到海邊去等一等,也許會來呢。」

「對!」丁韻芬附和。

吳濟平、李本恒、包文正和丁韻芬拿起箱子要走。

「咦!」張喬治突然想起,驚叫道:「胖子怎麽還不下來呢?我去看看他⋯⋯」

他跑上樓,丁韻芬叫住他:「喬治,如果他不在樓上,你把他的行李帶下來。」

「嗯⋯⋯」他應着上了樓。

李本恒說:「讓我到厨房去看看。」

「今天要是走不成,那可眞不得了啦!」吳濟平嘆息說。

「我眞怕死了,昨晚 我壓根兒沒合上眼。」丁韻芬說。

「這麽大的霧,我眞耽心也許咱們走不成。」

張喬治在柴如民房門外敲了兩下,邊叫着:「柴老板!⋯⋯柴老板!⋯⋯」

沒人應,推門,也推不開,張喬治覺得奇怪;後來想從露台可以進去,便走進自己房中,轉出露台 ,繞入柴如民房裡。

只見床上的被條漲起,像有人睡在當中;可是一動也不動。

「嗨!睡的像死人一樣,快起來,我們要走了!」張喬治走近床邊說。

他伸手拉開被條,裡面却沒有人,只有枕頭上的一個小瓷人。

張喬治好生納罕,柴胖子跑到那兒去了呢?怔怔的走過去,想開房門,陡然記起丁韻芬叫他拿箱子,又轉身回到衣櫥門邊,拉開衣櫥的門。

出乎意料之外,柴 胖子從裡面倒出來,僵挺挺的,仆跌地上,張喬治不禁驚叫起來,拔脚就跑。

「不得了!不得了!」他從樓上跑到樓下大廳,跑 得上氣不接下氣。

「什麽事?什麽事?」丁韻芬莫名其妙的問他。

李本恒、包文正都走過來,發怔的望着他。

「 胖⋯⋯胖⋯⋯」張喬治驚魂未定,沒法說完他要說的話。

「胖子怎麽啦?」

「他⋯⋯他⋯⋯死了!」

「啊!」丁韻芬和衆 人齊聲驚呼。

吳濟平問:「你看他是怎麽死的?」

「我怎知他怎麽死?反正渾身是血,從櫥門裡倒出來,怕死了,怕死了!⋯⋯」

「又是一宗命案!」包文正嘆了口氣。

李本恒道:「咱們還是快㸃離開這兒罷。」

「對,快走!快走!」

大家拿了箱子走出翠華山莊,直跑到海邊。這時海上大霧漫天,白浪滾滾,遠遠一片白茫茫,什麽也看不見。

往海上呆呆 的望了一會,絕不見有船的影子,衆人不禁失望而憂慮地面面相貌。

「喂——喂——」包文正用雙手攏口,朝着遼濶的大海,狂 呼大叫。

可是,那有什麽結果?除了幽谷的回聲,只有浪濤澎湃的聲音。

張喬治覺得這樣狂叫沒用,止住他說:「你這樣叫破嚨喉也沒用,我看還是另想法子罷。」

「有什麼辦法?」包文正不悦地說:「這麽大的霧,就是有船經過也看不見我們,我 不喊怎成?哼!你就知道說風凉話。」

他說着,瞅了張喬治一眼,悻悻然走開。

張喬治向吳濟平提議說:「吳大夫,我們可以試一試放烽火求救。」

「這麽大的霧,恐怕沒有用吧?」

「先別管,讓我們試試看。」丁韻芬說:「也許有船經過,看見烽火會來救我們呢。」

李本恒也說:「這方法不錯。」

那末,我們大家快去���㸃枯樹枝來,我在這裡瞭望。」吳濟平說。

大家依他的話去找樹枝,包文正走到灣邊,突發現有一條小船泊在那兒,喜出望外,打算乘了小船獨自溜走,可是獨力 推了一會也推不開,又悄悄走回來,把吳濟平拉到一邊,跟他咬了個耳朶。

張喬治、丁韻芬和李本恒在那兒忙於舉火,還帮着大 聲叫喚;包文正和吳濟平看看乘人不覺,悄悄溜走。

火已漸漸熄滅,沒有絲毫結果,李本恒、丁韻芬都不禁沮喪了。

張喬治突然說:「不對呀,他倆幹嗎溜走?」

「咱們看看去。」

跟兩人走過那邊,見包文正和吳濟平正用力推開小船,三個不禁大喜過望,急忙奔跑過來。包文正和吳濟平好不辛苦,才把小船推入海中,正高興的要跨上去,忽見張喬治、丁韻芬和李本恒三人蜂擁而至,一齊跨上小船,五個人一條小船,那能負荷得起?小船搖搖欲沉,危險萬狀。

「噯!噯!」吳濟平生氣地說:「這是幹什 麽?我們千辛萬苦找到的船,你們都搶上來幹什麽?」

包文正也怒目瞅着張喬治說:「是呀!有本領就自己想辦法,我去呀!」

「喂,請你們三人下去好不好?」

丁韻芬不服道:「為什麽要我們下去?大家該有福同享,有禍同當。」

「對了,做人不能這麽自私。」

「天下竟有這所不要臉的人!」包文正無可奈何,划槳欲行,喃喃地咒罵着。

李本恒突然從船上躍下說:「哎冴,我差㸃上了你們的當,這麽大的霧,划這船在海上走不是自己找死嗎?你們走吧,我寧願死在這裡,也不冒這種危險。」

聽了他的話,大家遲疑着;瞧瞧迷茫一片的大海中,濃霧漫天,把這條小船投進去,自是兇多吉少!吳濟平想了想,覺得李本恒 的話有理,也跟着跳上岸。

張喬治頭腦靜了下來,也不再瞎闖,對包文正苦笑一下,也扶了丁韻芬上岸。

包文正嘆口氣,不知把船划走,還是跟衆人登岸好。偶然俯首一看,船裡有漏洞,海水汨汨浸入,不禁大驚,忙挽着皮箱,躍登岸上,大家見他這狼狽情形,爲之捧腹。

包文正大發牢騷,邊走邊說:「陳可義這忘八蛋眞不是東西,什麽地方不好約,偏偏約我們到這鬼地方來,存心 想謀殺我們,早知道我就寧願不要這倒霉的遺產。」

「發牢騷有什麽用?」李本恒說:「還是大家快㸃想辦法罷!」

丁韻芬嘆了口氣。「有什麼辦法好想?四面是水,沒有船,飛也飛不掉。」

「話是不錯,可是我們不能老坐這兒等呀!要是三天不來 船呢?」

張喬治嘆了口氣,雙手揷在褲袋裡,在沙灘上踱步,大家垂頭喪氣,默然無語。

「嗨,我倒想出一個好辦法!」李本恒突然打破沉寂的空氣說。

衆人不期而然地圍着他,待他說下去。

「辦法很簡單,現在這兒有條小船可以利用,只要有人划着小船到對面小島,向漁民求救,叫他們放條大船過來,我們不是可以走了?」

「好哇!好哇!」丁韻芬天眞地歡躍。

「這辦法很好!」

「辦法是不錯,可是叫誰去呢?」張喬治說。

包文正不以爲然,冷冷哼了一聲,獨自走開。

「嗨,誰去呢?」李本恒喃喃地說。

丁韻芬天眞的說:「誰去誰就是大英雄!誰去?誰去?」

大家你瞧着我,我瞧着你 ,默然不响一聲。

「我看沒人願意作這個英雄了。」吳濟平冷冷的說。

「這樣罷,」李本恒說:「我們大家來抽鬮,誰抽着誰去。」

「對,這辦法很公平,大家碰運氣。」包文正說。

「也只好碰運氣了,」吳濟平喪氣地說:「來吧!看誰倒霉。」

李本恒掏出火柴說:「現在我拿出五根火柴,四根有頭的,一根沒頭的誰抽着那根沒頭的就誰去。」

「我反對五根火柴!」張喬治說。

「爲什麽?」

「這種冒險的事情,應該把密絲丁除開,我們四個人來抽好了。」

李本恒說:「 我反對,男女平權嘛。」

包文正故意捉狹地說:「我說誰討好密絲丁,就誰做這個英雄,划了船去好啦,省的大家麻煩。」

張喬治氣得要揍他,給丁韻芬拉住。「少說廢話,大家抽好了。」她說。

「誰先來?」李本恒用手揑着半截火柴對衆人說。

「當然是Lady first」。包文正又捉挾。

「爲什麽要她先抽?」張喬治袒護地說。

「這是尊重女權嘛。」

「 就讓我先抽好了。」丁韻芬推開張喬治,走上前閉了眼睛,摸着李本恒手的一根火柴,轉過身子。

大家聚精會神瞧着她抽出的火 柴,丁韻芬先自悄悄的瞧了一眼,然後轉身驚喜的大叫:

「有頭的,有頭的!」

她把火柴出示衆人,四個男人互瞧一眼,他們減少了一個機會。

包文正推着吳濟平,叫他去抽。吳濟平瞪了他一眼,回身却推張喬治。張喬治鄙夷地瞧他們一眼,毅然走 過去,猛力抽了一根火柴,也是有頭的。

他欣汴跑過去,跟丁韻芬握手稱慶。剩下三個人更感不安。包文正又推推吳濟平說:「 吳大夫,您請罷!」

「你先來!你先來!」吳濟平退縮着說。

包文正更退後,訕訕的說:「不,不,您的年紀比我大,應該您先抽。」

「這有什麽好客氣,」丁韻芬說:「反正都要抽的。」

李本恒催促他們說:「快㸃!快㸃!」

吳濟 平無可如何,緊張地伸手抽簽,看到是一根有頭的火柴,歡欣若狂,大聲說道:「噢,英雄不是我,倒霉的也不是我!」

「這回 輪到你了。」李本恒對包文正說。

包文正的笑容頓時歛下來,發怔的趦趄不前。李本恒把手上的兩根火柴送到他面前。「抽罷, 不是你,就是我!」

包文正伸手去抽,不知抽那一根好,最後縮回手,跪在地上,向天禱吿,然後咬緊牙龈,閉了雙眼,從李本 恒手中抽了一根,在衆人面前豎起,自己沒勇氣掙開眼來看,「諸位,你們給我看看,有頭沒有?」

「哇!沒頭的!」丁韻芬在 叫。

包文正惶悚地打顫,訥訥道:「別⋯⋯別開⋯⋯玩笑!」

「放心罷,是根有頭的。」張喬治笑說。

「眞的嗎?」 包文正猛然睜目一看,却是根沒頭的火柴,立時嚇的昏倒在沙灘上。

大家急忙上前看他,丁韻芬關心地問:「福爾摩斯,你怎麼 啦?」

吳濟平俯下身子,摸摸包文正的脉,摸摸他的額頭,抬起頭來,對衆人說:「他已死了。」

「啊!」大家一陣驚呼。

「不要緊,我有辦法,」吳濟平說:「馬上寫封信,放在他衣袋裡,然後將他的屍體扔到海裡,讓風浪吹到對面島上去。」

「不行,不行,」丁韻芬說:「一定會給鯊魚吃掉的。」

「管他呢,反正人已經死了,我們把他扔下去。」

張喬治和李本恒正要走前去抬屍,包文正却突然從地上躍起,衆人反給嚇了一跳。

「別開玩笑好不好?」他說。

「噢,原來你是裝死呀!」丁韻芬恍然說。

「福爾摩斯,你要想裝死,該早㸃跟我商量好啦!」吳濟平說:「你那一套還騙的了我作醫生的嗎?」

張喬治拉着包文正說:「去吧!去吧!」

包文正哭喪着臉,哀求道:「請你們高抬貴手,饒饒我罷,我⋯⋯實在不會划船的 。」

「少說廢話,抽到了就應該去。」

李本恒走過去將他一把抱起來,疾步走向小船,把他放在船上說:「快㸃去罷!」

包文正怯怯的要走下來,「這⋯⋯這⋯⋯」

張喬治用力把小船向海中一推。「去你的罷!」

船已離岸,李本恒得意地 對船上的包文正說:「福爾摩斯,你現在該叫魯濱遜了。」衆人不禁哄然大笑。

忽聽的包文正在外邊大呼救命,原在小船入水, 包文正急得從小船跳下水裡,沒命的往岸上狂奔,小船也就慢慢沉下水裡去。

包文正跑上沙灘,躺下喘息;張喬治嘆了口氣道: 「唉,又是枉費心機!」轉身就走。

「你上那兒去?」丁韻芬問。

「回到別墅吃東西,餓得實在受不了。」

「你 不怕?」

「怕什麽?我倒正想看看他用什麽法子謀殺我。」

「你別去罷,爲什麽要拿生命去冒險?」

「不要緊, 我吃飽了就來。」回身欲走,突然又停下來,問丁韻芬,「你餓嗎?」

丁韻芬㸃㸃頭,張喬治說:「那我們一塊回去吃罷。」

丁韻芬沉吟一下,瞧瞧李本恒和吳濟平,覺得不好意思,搖搖頭說:「我不想吃。」

張喬治知道她的心意,看看她,苦笑着 回身要走,丁韻芬那能放心,上前要阻止他,却又難爲情的止住。

張喬治跑回翠華山莊,裡面空空洞洞的,他壯着胆子,匆匆經 過大廳、甬道,跑進厨房,打開冰箱,拿了吃的東西,轉身出來,走到餐廳,把食物放在桌上。鑑於葉飄之死,他吃進了肚子裡之前,先來一次仔細檢査,甚至嗅過了,沒有異味,才放心大嚼。

他吃着東西,忽聽得推門聲,吃了一驚,拿起桌上的餐刀,往旁一閃, 情緒緊張的瞧着大門。

門開了,有人探頭進來,一看,原來是包文正。他挽着箱子,慌慌張張走進來;張喬治這才吁了口氣,仍 坐下來,繼續吃東西。

包文正進來,怯怯的瞧瞧張喬治,見他吃得津津有味,不禁咽了口涎沬,走到他身邊,要拿桌上的食物, 却給張喬治阻止。

「對不起,要吃,自己到厨房裡去拿。」他說。

包文正無可如何,走出甬道,要到厨房去;張喬治拿了食物,走出大門,要拿給丁韻芬吃。

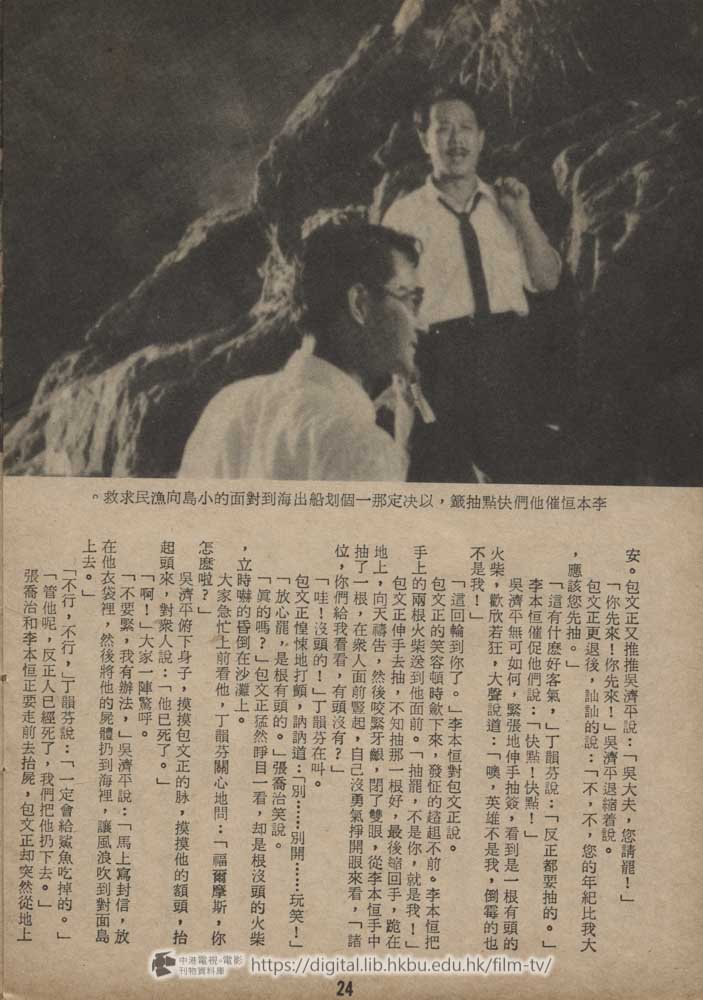

在石崖旁邊,丁韻芬正跟李本恒並坐着聊天,吳濟平仍站在崖石上,翹首向海中眺望,希望 會有一條船開來,把他們帶走。

李本恒不經意地瞧丁韻芬說:「你看張喬治這個人怎麽樣?」

「挺好的,很有正義感。」

「你倒很關心他。」

「大家在患難的時候,不應該互相關照嗎?」丁韻芬微愠的說。

「當然應該吶,不過,你得 當心,這種人外表忠厚,內臟奸詐。」

丁韻芬冷冷地應了一聲,對他的話,並不謂然。

「你想」,李本恒又說:「他旣是死者的外甥,怎麽會不認識死者的弟弟呢?」

「那你是死者的內姪,爲什麽又沒有見過他呢?」

「我不同呀,我從小就去了澳洲。再說,這件事明明是陳可義設計的陷阱,他却處處替主謀者分辯,我們不敢作的,他都敢作,你看他現在居然敢一個人回別墅裡吃東西。」

「福爾摩斯是否也回去了嗎?」

「那是⋯⋯」李本恒沒說完,那邊張喬治已喚着⋯⋯「密絲丁⋯⋯」

張喬治 拿了食物過來,李本恒在他未走到前,低聲對丁韻芬說:「我勸你還是少跟他接近好,到時候後悔就來不及了。」

丁韻芬含笑說 :「謝謝你的好意,我自己會當心的。」

張喬治過來,把食物分給她和李本恒吃,李本恒搖搖頓說:「謝謝你,我不餓。」

丁韻芬回了他的食物,正欲拿去吃,李本恒却給遞眼色,她又猶疑地把食物放下。

「吳大夫,下來吃㸃東西吧,」張喬治回轉 身,對崖石上的吳濟平說。

張喬治就丁韻芬和李本恒不吃,迷惑的說:「咦,你們怎麽不吃?」

「吃倒是想吃,就怕吃了會死。」李本恒冷冷的說。

張喬治瞧着丁韻芬說:「怎麽?你以為這些東西裡面有毒嗎?」

「沒毒你為什麽不吃?」李本恒說。

「我吃飽了呀,這是我特為帶給你們吃的。」

「哼!我就不相信世界上有這麼好的人。」

張喬治氣憤的說 :「我吃給你們看!」他把帶來的東西每樣都吃了一口。

吳濟平在崖石上走過來,見了,莫名其妙的說:「這是幹什麽?」

「你們不是怕有毒嗎?這總可放心了。」

丁韻芬對他笑了笑,表示歉意,然後拿起東西吃,並分了些給吳濟平。

李本恒站起來,對吳濟平說:「你在這兒吃,讓我給你守望着。」

「看見有船,馬上叫我呀!」

李本恒走開,張喬治慍惱地瞧着他的背影道:「這傢伙老是疑神疑鬼,眞討厭!」

「學法律的人是比較謹愼㸃。」吳濟平說。

張喬治還是氣憤憤的,吳濟平為了緩和空氣,故意打岔道:「唉!這樣的天氣,我看不會有船來了。」

「那怎麽辦?」丁韻芬耽心的問。

「管他呢!總有一天有船來的。」張喬治煩燥地說。

吳濟平看看四週,納罕的問:「咦,福爾摩斯呢?」

「在別墅裡吃東西。」張喬治說:「我看不會有船來了,我們也回別墅去休息罷,這兒風太大。」

「好罷,我去叫李本恒下來。」吳濟平無可奈何地說;站 起來,向崖石上叫:「李本恒!李本恒!」

聽不到應聲,崖石上也杳無人影,不禁驚奇地瞧了丁韻芬和張喬治一眼,直奔到崖石 上。

三人分頭去找,找不着他,張喬治說:「也許他回到別墅去了。」

他們走回別墅途中,經過草叢,發覺有人呻吟聲,看淸楚,竟是李本恒倒在那兒。問他是怎麽回事?他痛苦地說:「我在崖石上看見一個黑影在這兒跑;好奇地追過來,黑影忽然不見,正準備回去叫你們,不知道什麽東西打在我的後腦上,我就昏倒了。」

「你看淸楚那人是誰嗎?」吳濟平問。

「霧太大,看不淸楚。」

張喬治和吳濟平把他攙起來,走回別墅去。一進門,幾乎給一只箱子絆倒,吳濟平說:

「這是包文正的箱子,他人呢?」

衆人大聲在叫福爾摩斯,沒有人應。走進餐廳,見他端端正正的坐在餐桌上,張喬治吁了口氣說:「福爾摩斯,這小 子眞可惡,我們叫你,你却躱在這兒裝聽不見。」

他依然沒應,張喬治走上前拉他一把,不料包文正陡然倒下,胸口揷着一柄刀 ,手中拿着的一個小瓷人,也隨之墮下,他已死了。

大家驚惶失措,躭在大廳裡,誰也不敢動。直到入夜,天色更壞,外邊雷電 交作,他們心情也更沉重。

吳濟平嘆息道:「現在眞是危機四伏!」

「我們四個人隨時有被兇手謀殺的可能。」李本恒說。

丁韻芬憂形於色:「那怎麽辦呢?」

「有什麽辦法?我們都是泥菩薩渡江,自身難保。」

「不要怕,有我在這 裡!」張喬治說。

李本恒白了他一眼,「你也保不了自己!」說着,走開了。

「抓着兇手,我要活活把他踢死!」丁韻芬發恨的說。

「抓着就好辦了,可是現在連兇手是誰都不.知道。」

「除了陳可義還有別人嗎?」李本恒回過頭來說:「他 完全按照歌詞上進行他的謀殺計劃。」

「他到底在什麽地方?」

「說不定我們四個人當中就有一個是陳可義。」

「如果我們四個人當中的確有一個陳可義,我希望他坦白的說出來。」

「對了,有什麽問題,儘可提出來商量,何必一定要殺人 呢?」

「雖然沒有人坦白承認是陳可義,但為了陳可義以外的人生命安全,我們應當互相監視。」李本恒提議說:「從現在起, 誰也不能單獨行動。」

「這辦法很好,誰也不許離開誰,如果我們四個人之中眞有陳可義,那麽,他也不能再下手了。」張喬治 首先表示贊同。

吳濟平和丁韻芬都同意,大家坐在餐桌上,過了幾個鐘頭,空氣是那麼沉悶,他們的心頭更不好過。

丁韻芬嘆着氣說:「再這麽過下去,可眞要活活把我折磨死啦!」

李本恒伸伸腰說:「為了保全大家的性命,你就委屈㸃罷。」

「我提議密絲丁可不受管制。」張喬治說。「因爲她决不可能是兇手。」

「你怎能証明她不是兇手?」

他們引起爭辯,你一句,我一句,吵起來。

「好了,好了,我不要離開你們,離開了,叫我一個人到那兒呢!」

「現在不是鬥氣的時候,」吳濟平勸止他們說:「如果我們四個人之中眞有陳可義在內,相信慘案一定還要繼續發生。到死剩兩個人的時候,陳可義的眞面目自然會暴露出來;目前爲了保全我們四個人的生命,只能彼此互相監視。」

無可如何,四個人在廳中躭到深夜兩㸃,這時風雨稍止, 他們倦極,在椅上靠着睡覺,那兒睡得寧貼?吳濟平推窻見天色轉晴,張喬治說:「不會有什麽事了,咱們上樓睡覺罷,大家太累了。」

「也好,」吳濟平說:「大家上去休息會兒,還沒有幾個鐘頭就天亮了,也許有船接我們離開這兒。」

大家同意,便持燭上樓,各回自己的房間。

吳濟平走進房裡,急忙關門下鎖,却忽聽得有人在玻璃門上敲擊的聲音,吃了一驚,忙轉身一看,見一 個人在露台外敲着玻璃門,示意叫他開門。吳濟平走過去看,却是李本恒。納罕的問:「幹什麽?」

李本恒笑笑說:「你以爲我 要來謀殺你嗎?」

「抱歉得很,我對任何人失去信心了。」吳濟平說:「什麽事,你說罷。」

李本恒神秘地向左右瞟了一眼說:「唔,我疑心福爾摩斯是張喬治害死的。他可能就是陳可義。」

「哦!」吳濟平一驚道。

「今兒中午只有他倆回過別墅來,而且他跟福爾摩斯時常吵架。」

吳濟平聽說,疑信各半,怔怔望着他。

「還有,」李本恒說:「凡是我們當中有人死了,他老是無所謂,一㸃不緊張。」

吳濟平沉思一會說,「是,嫌疑很大!可惜沒人認識陳可義,沒法証明。」

「我有辦法。」他說着,凑到吳濟平耳邊,說了會話,吳濟平老是㸃頭。

這時,張喬治也悄悄溜進丁韻芬的房間,對她說:「現在我 們四個人中,我最懷疑李本恒。」

「我也懷疑他,好好的站在崖石上,怎麽會跑到樹林裡呢?」

「最奇怪的是他給人打昏後,眼鏡還好好的戴在臉上。還有⋯⋯」

他的話沒說完,却給敲門聲打斷。張喬治忙問:

「誰?」

「是我!」

張喬治拿了木棍,走到門邊,丁韻芬緊張的跟着他;張喬治拉開房門一看,却是吳濟平。

「對不起,我實在睡不着,想向丁小 姐借本書看看。」

「我只有一本偵探小說,給福爾摩斯拿去了。」

「我有畫報,你看嗎?」張喬治問。

「好。」

「你等一等,我去拿。」張喬治說着,轉身出去。

吳濟平對丁韻芬說:「這幾個鐘頭眞難熬,想睡又怕出事情。」

「可不是嗎?希望明天有船來就好了。」

正談話間,突聽得砰的一聲槍响,二人嚇了一跳,拿了燭台,跑出去看是發生什麽事。

走下樓,只見李本恒倒在血泊中,丁韻芬嚇得驚叫起來!張喬治聞聲過來,緊張的問:「什麽事?什麽事?」丁韻芬驚駭地指着給張喬治看;吳濟平俯下身子,檢視一會,站起來,搖搖頭。

「他死了,把他抬到後邊去罷。」

張喬治只好帮他把李本恒的屍體搬走。丁韻芬發覺地上有一柄手槍,拾了起來,沉思半响,覺得這東西對她也有用處。

夜愈深,大家睡不着,丁韻芬和張喬 治同在陽台上,張喬治半躺着身子,用帽遮着眼睛,信手拉着手風琴,低聲哼着歌兒,這時丁韻芬感到這歌聲只增加心內的厭煩,在那兒踱着步。

突然,她有所發現,遠遠看見火光擺動,不禁奇怪,對張喬治說:「喬治,快來,你看呀!你看呀!」

只見一條黑影閃出,張喬治忙把丁韻芬拉回房中,拿了電筒出來,一路照射,從樓梯走下;丁韻芬悄悄拿了手槍,有恃無恐,張喬治示意她分頭找尋。

突見柱後閃出個黑影,向二人繞過,張喬治到桌球室,有所發現!大門一開,見黑影閃出,連忙追出。

這邊,丁韻芬找進厨房,不見什麽;再看後院有黑影閃動,急忙追出,直追到貯物室,看見門兒在動,料黑影是走了進去;她壯着胆子尋去,用電筒到處照射,見室內滿是破舊傢具,蛛網塵封,陰森可怖,四具屍體——葉飄、柴如民、包文正和李本恒的,駢到躺在地上,不禁毛骨悚然。

丁韻芬大罵退走時,回身見門口處有一個大漢,用黑布蒙面,只露兩個眼睛,像鬼魅一般,不禁嚇昏了過去。

直到第二天,丁韻芬慢慢甦醒過來,揉揉眼睛,看手槍還在身邊,忙拿了起來。四邊望望,發現一個門口,忙過去一拉,却開不得;再向四處打量,有一個破窻,用木板釘封,跑過去窺看,隣室有一艘電艇放置着。她用力想拆掉窻上木板,但站脚處無法用力,一不小心,從煤堆上跌下來,覺聲音有㸃不對,把煤除去,地面是一塊木板,打開木板,原來是地道進口。

丁韻芬拿了電筒進去,這地道是通到放船的地 方。丁韻芬攀到艇上去,突發現吳濟平的屍體,嚇得轉身便逃。

走了一會,見張喬治迎面跑來,手上拿了一柄刀,邊走邊喊:「 密絲丁!密絲丁」

丁韻芬喜出望外,正欲投到他身邊,猛想起吳濟平說過的話:當死剩兩個人的時候,就知道誰是兇手了。她遲 疑着,退縮回來。

看見張喬治拿刀在找,丁韻芬往後就跑。張喬治發現了她,又大叫:「丁小姐!丁小姐!等一等!」

丁韻芬不顧,直走到貯物室。

「丁小姐,我找你一夜,你到那兒去了?」張喬治追上丁韻芬問。

丁韻芬突然停步,轉身用手槍指住張喬治。「你再追過來,我就開槍打死你!」

「你⋯⋯你幹嗎?」張喬治一楞,停了步。

「你這個人面獸心的傢伙,原來你就是陳可義!」

「我是陳可義?」張喬治莫名其妙。

「現在只剩下你和我兩個人了,不是你是誰?」

「你 誤會了,我一醒來不見你在房裡,就四處找你。」

「哼!你別貓兒哭老鼠假慈悲,你找我是想殺死我。」

「我爲什麽要殺死你!你一走是緊張過度,快坐下來休息一會吧!」

丁韻芬退後兩步,把手槍挺了一挺。「你再走過來,我眞眞的要開槍了。」

「我不怕,我不是陳可義,你不會打死我的。」

張喬治趁丁韻芬畧一遲疑,撲前要抓他的槍;丁韻芬倒退兩步沒給抓着。

「我開槍了。」

「你開,你開!」

丁韻芬凝看張喬治閉上眼睛,扳動槍機,砰的一聲,張喬治雙手捧腹,叫了聲:「哎喲!」痛苦地蹌踉走了幾步。

丁韻芬驚慌萬分,手足無措地看着他。他倒下時,剛與那排屍體倂在一起。丁韻芬驚得顫抖不 已,突發覺這堆屍體中有一個空檔,慌張地倒退。猛然聽得哈哈獰笑聲發自門前,回頭一看,原來李本恒站在那兒。

「啊——鬼 ——鬼——」她失聲尖叫,連連倒退。

「哈哈哈!」李本恒縱聲狂笑,「你以爲我眞死了?」

那不過是我和吳大夫合作表演的拿手好戲。昨晚我騙吳大夫,說我可以找出誰是兇手,要他給我㸃紅藥水,搽在太陽穴上,再叫他去借書,就在樓下開槍,假裝被人謀殺!果然你們上了當,以爲我眞的死了。後來再約吳大夫到海邊見面,你看見的火光,就是我的訊號。不想你們竟敢下來査看,差㸃破壞了我的計劃。」

「所以你就把我打昏,」丁韻芬一想,露出驚疑之色。

「那你爲什麽又把吳大夫⋯⋯」

「哼,我 不是早吿訴你們的,一個也別想活着回去,這連你也在內的!」李本恒盯住丁韻芬。「不過,現在我已改變原定計劃,不想殺死你,因爲你長得太漂亮⋯⋯」

他說着,用手摸一下她的下巴,丁韻芬羞憤地拔開他的手。「你——你這惡魔,無緣無故殺害了五個人,你⋯⋯ 你還有人心沒有!」

「人心?」李本恒狂笑。「這是他們自投羅網,誰叫他們來要分我陳家的財產?」

「那是你哥哥的意思,怎能怪他們?」

「所以我乾脆叫他們去找我哥哥。」

丁韻芬恨恨的瞧他一眼,要走開時,却被阻止,李本恒猙獰的面目,向她直迫過來。

丁韻芬畏縮地後退。「你⋯⋯你不要殺我,我⋯⋯我不要遺產了。」

「放心,我不會殺你。現在是我倆快活的時候,我怎捨得殺你?」

「那你放我走好了,我答應不把這事情吿訴任何人。」

「放你走?但,你可知道我爲什麽不殺你?」

丁韻芬想不出答案,怔怔瞧着李本恒。李本恒笑說:「因爲你長得漂亮,我喜歡你,我要跟你⋯⋯」說着,撲前去欲强暴 ,却被丁韻芬機警地脫身;待要逃走,李本恒又步步向她進迫。

「救命呀!救命呀!」丁韻芬急極號叫。

「這裡沒有第三個人,你叫破喉嚨也白費。」

李本恒快要迫近時,丁韻芬陡見了剛才跟張喬治爭奪的手槍,忙彎身拾起來,指住李本恒。但李本 恒像沒有這回事,仍向她進迫。丁韻芬急得扳動槍機,的的兩聲,沒有射出子彈。

李本恒哈哈地笑說:「吿訴你,這手槍是我安 排好的,裡面只有一顆子彈,而剛才你已用掉了。

丁韻芬氣得把手槍向他擲去,李本恒低一低頭避過,又得意地向她迫上。丁韻 芬恐懼地退縮,一進一退之間,李本恒又突撲前,眼看要給他抓住了,正在千鈞一髮之際,突覺有人抓住他的脚,驚惶回頭一看,四個屍體不見其二,原來張喬治把包文正的屍體豎立起來,在後面支撑住。

李本恒見了嚇得蹌踉逃竄,撞着一個大木箱,木箱跌下,跌 在李本恒頭上,他給撞昏了,倒在地上。

張喬治向丁韻芬走過去,丁韻芬驚惶大叫奔出。張喬治追前去,大聲喚住她:「丁小姐 !丁小姐。」追了好一段路,才把她追着。

在航行回港的汽船上。

丁韻芬瞧着張喬治說:「你好壞,你裝死!」

「傷也傷了㸃皮,我不這樣,怎麽能破案?」

他們相對一笑。

那邊,李本恒戴上手銬,給兩個警察看守着。(完)