粉紅色的兇手.電影小說.

一

月黑風高之夜,闖無人跡的荒郊,除了草 叢裏的昆蟲在喞喞地像喁喁私語之外,間中從遠處傳來幾聲野犬的吠聲,打破那漆黑的沉寂。

陳善甫——一個中年有地位的大律 師,正幹着一宗知法犯法的事。

他背負着一具僵硬的男子屍體,在亂草叢中摸索前進,他藉着灰暗的星光,閃縮地、蹣跚地走向 那橫亙在田野間蜿轉如蛇的鐵路去,他一邊走動,一邊張惶四顧,豆大的汗珠不斷從他額角流下頸際,他的鼻孔不斷噴出急速的喘息聲,驚惶、狼狽的神色在他的面孔上千變萬化。

好容易他來到這鐵軋上,他一再四顧無人,立卽把背上的屍體卸下,放在鐵軌上,大 大地呼出一口氣,然後從衣袋裏掏出一個眼鏡和一條手絹,緊張地把眼鏡揩拭一下,把眼鏡戴在那屍體面上,然後再用手絹抹抹額上的汗水,舉起手來看看腕上的手錶,急急忙忙連爬帶走退下去,隱蔽在鐵路旁的一堆亂石樹叢裏。

火車在鐵軌上滾動的隆隆聲,由遠 而近,火車頭的照射燈也從山角現出,光綫由小而大,他兩眼注視着鐵軌上的那具屍身,一瞬間列車已衝到面前,像一條張開巨口的鯨魚把屍體呑進肚裏,列車的一格格車窗所透出來的燈光間歇地閃射在亂石樹叢中他的面上,他被鐵軌上那恐怖殘酷情景嚇慌了,禁不住舉起雙手掩面,不敢再看下去。⋯⋯

二

第二天早上,陳善甫大律師駕車囘事務所,在他事務所所在地那間大厦門前,一個報販正拿着一份份早報向途人兜售。

「快看火車輾死人的新聞,快看巴拿馬戰爭的消息!」那報販高聲嚷道。

陳善甫把車泊好,下車後向報販要了一份,匆匆走進大厦去,他本來急着想看看報上所載的那段火車輾死人的消息,但爲着大厦進出口和電梯的人多,不敢多露形跡,便把報紙袋起,等囘到辦公室裏才看。

在他事務所的辦公廳上,十多位男女職員在如常工作 ,祗有接近他辦公室門口的一張檯上空無人坐,檯上還堆有一堆未辦的公事,他通過辦公廳走過那張辦公檯上,心裏湧起一陣疑慮,但立刻裝作若無其事,逕自入他的私人辦公室。

他坐落辦公椅上的第一件事便是掏出那份報紙來看,映人眼簾的便是一行大字標題: 「昨火車輾死夜行人,血肉模糊死狀甚慘」。另外還有一巨幅圖片,裏面是一具血肉模糊恐怖的屍體橫躺在鐵軌上。

他仔細地閱 讀新聞內容的文字,忽然從辦公室門口傳來一個男子的聲音:「陳大律師!」把他嚇得一跳,他驚惶掩報,轉頭急看,原來是他所認識的當地的探長方堯光。

陳善甫立持鎭靜,竭力修正方才失態,招呼方堯光坐下,方堯光道達來意,原來他就是爲着昨晚火車路上命 案而來的,命案的死者便是陳善甫律師樓的資格最老的師爺劉吉文,他詢問陳善甫有關劉吉文在他的律師樓服務的年資,和近來他的精神有沒有異樣,是否因家庭負担過重而厭世。陳善甫吿訴他説「昨天晚上我就覺得他的神氣不大正常。」

方堯光急忙追問他:「你 昨天晚上還見到他嗎?在那兒呀?」

「他昨天晚上到過我家去過。他送一份上訴文件到我家裏,談的都是公事。」陳善甫說。

「你們什麽時候分手的?」

「大約在九點多鐘走的,因爲十點多鐘有鄰居跟我約定下棋的。」

方堯光想起夜車十點半才經過死者遇事地點,那末他在這個把鐘頭到了那裏?他不禁提出這疑問來問陳善甫。

陳善甫裝作毫不知情地說:「這話要問死 者才知道。」

方堯光聽了也不禁啞然失笑,但是他又想起劉吉文遇事的地點距離陳善甫家裏不遠,祗要幾分鐘就到了,那末他會 不會是遇見了暴徒把他打暈在鐵路上而遇害呢?他不禁沉吟自語起來。

陳善甫問他:「劉吉文身上的東西有損失嗎?」

「身上的東西財物並沒有損失去什麽,還有一個可能⋯⋯。」方堯光沉吟着。

陳善甫注視着他,方堯光繼續說下去:「⋯⋯被人謀殺。 」

「你覺得他是被謀殺?」善甫問。

「我是一種假定。」

「法律觀點是要證據。」善甫試探着。

「要是謀殺的話,比較容易破案。」

「爲什麼?」

「不管兇手多麼狡猾詭詐,殺了人的人良心不會安定,很容易露出馬脚,被我們找到綫索。」堯光解釋說。

「那是當然的。」善甫一邊說,一邊作漫不經意的神氣,方堯光知道他不願談下去,也不願再耽擱他 的時間,於是起立吿辭,陳善甫也陪着笑臉送客。

但方堯光忽然想起有一件事還要問的,就是吉文平常是否戴眼鏡的,陳善甫吿 訴他,死者是常戴的,是一副很深的遠視眼鏡。於是方堯光開門走出外邊寫字樓,繼續向其他職員們査詢。

方堯光走後。陳善甫 如釋重負,吐了一口氣,他拿起那份報章重看一遍,但越看越覺心煩意亂,坐立不安,起來繞室踱步,無意間走到窗前,俯視街景,發覺街上正有幾個人站在一起,指手畫脚地指向上面來,當是時又發覺方堯光走近那幾個人處,好像低頭吩咐什麼似的,方堯光偶然像把頭一仰,嚇得陳善甫忽忙閃在窗邊,他想了想,走到辦公檯前,拿起了報紙,另一雙手也拿起電話筒,正擬吩咐電話接綫生替他接一個電話號碼,但他忽然想起在這裏打電話不妥,急忙又放下了電話筒,匆匆拿起公事包走出去。

三

陳善甫把車駕到一條較僻靜的街道上的一個公共電話亭傍邊停下來,下車後四顧無人注意,才急急走進電話亭內打電話,他把電話號碼盤依着他記憶中的斯豪大酒店三〇四號房的電話號碼撥動着,對方電話响了良久,才聽得有人拿起電話。一陣嬌嗲的聲音傳來:「喂!」

陳善甫問:「你是翁太太 嗎?」

「我是呀!」對方答着。

「我是善甫……你、你看見今天的報紙嗎?」

「你在甚麽地方打電話給我?」對 方反問着。

「不要緊,我是在公用電話亭裏打的,你聽我說,劉吉文他死了。」陳善甫一邊說,他的額際一邊冒着汗珠,氣急敗 壞似的。

「死了就死了吧,有什麼値得大驚小怪的。」

「可是,他這一死,對我影響實在太大了。」陳善甫焦急地說。

「這個人早就該死,何必大驚小怪的吿訴我幹什麼?」顯然對方的說話帶着輕蔑的語氣。

「我一定跟你商量商量⋯⋯。」

「跟我商量!商量什麼?⋯⋯人又不是我殺死的,誰殺人,誰就去償命!我吿訴你,以後請你少打電話來!別給我找麻煩!」對方的語 氣由軟而硬,最後兩句更像斬釘截鐵似的,她的「煩」字還未說完,電話已「咯」的一聲掛斷了。

陳善甫還想說下去,他「喂」 了數聲,對方電話已無反應,他祗好廢然把電話放下。

四

這天下午,陳善甫像失了魂兒般在寫字間裏木然呆坐,心緒不寧,好容易下班時屆,他駕着自用車回家,他的家是在沙田近郊,他沿着公路驅車前進,雖然公路兩旁樹木成蔭,景色撩人,不時發現有一雙情侶們在樹蔭下挽臂漫步,然而在陳善甫的眼裏,好像完全沒有看到,他的腦海中思潮起伏,一忽兒好像看到車窗玻璃上現出方堯光探長的面孔,他那嚴厲的目光像盯着他,耳邊廂聽到他的肯定的語氣在說着:「殺了人良心不會安定,很容易露出馬脚,被我們找到綫索。」這幾句話,他的心裏越發不安,他的額汗更如珠流下,他的脚大力踏在那油掣,速度漸漸加高,汽車如飛般駛去,他的眼睛注視着前路,一忽兒,車窗玻璃上又好像現了出一個女人的肉感背影,耳邊又傳來他剛才打電話所聽到的嬌嫡聲音,在斬釘截鐵地說:「人又不是我殺的,誰殺人,誰就去償命!」

他的脚在下意識地踏着那油掣,汽車更加高速度前進,他前面不遠,就是公路和鐵路的交义點, 那時候,一列火車正從鐵路駛來,鐵路與公路交义點的木柵已落下了,一名司閘人在木柵前揮動着紅旗,示意來車停下,陳善甫的汽車由遠而近,看情形好像不會停止之勢,把那司閘人急得揮旗跥脚,陳善甫忽見眼前紅旗映動,從思潮中醒過來,急忙雙脚踏在煞掣上,汽車的膠輪和公路的磨擦發出了一陣尖銳的煞車聲,汽車剛好在木柵前停下,隨着那列火車轟隆轟隆般在他面前橫過,祗見那司閘人滿面怒容走來,在他車前指着他不停地怒罵。

那列火車過去了,他才聽過那司閘人口中罵着說:「你找死,找到我面前,你想害我吃官司 嗎?」

陳善甫陪着笑臉,一邊對那司閘人道歉,一邊掏出手府來拭去額上的汗,他的心房還卜卜地大力跳動着。他等那司閘人把 木柵抽起,他急忙把車駛過鐵路,再不敢回

頭多看一眼,加速向前路駛去。

他的家是一座兩層式的別墅型洋房,前面一個精緻的花園,種植着不少奇花異草,在夕陽西下,晩霞似錦的照耀下,使那花園灑上了一片散碎的黃金色,他把車駛到門前,由正在澆花的女傭李嫂把大門開了,他把車停在花園的一邊,李嫂走來接過他的公事包,一邊對他說:

「老爺,我早上回來路過鐵路,聽說 火車壓死了一個人,這個人就是常來的那位劉師爺。」

陳善甫一邊下車,一邊聽得不耐煩,祗好哼了一聲匆匆地走進家門,他把 眼睛在廳上溜覽一下,覺得廳裏如常般安靜,他的心神才定了一定,他回過頭來,從李嫂手裏搶回那公事包,急步走上樓去。

他 經過臥室門口也沒有進去,逕自走進書房,把公事包放下,點起了一根香烟,憑窗遠眺,凝思出神。

忽然有一隻手搭在他的額頭 ,把他嚇一跳,回頭來,見到他那體弱多病的太太不知

在什麼時候站在他的身後。他的太太温柔地叫了一聲:「善甫!」

「哦,是你呀!」

「你什麼時候回來的?」

剛回來。」

「你好像有點疲倦。」

「是很累,」陳善甫一邊說一邊點點頭。

「要不要叫李媽給你弄些點心吃?」陳太太熨貼地說。

「我不餓!」

「聽說事務所有一位同事昨天 晚上給火車撞死了,這是意外,別為朋友太傷心。」陳太太安慰着她的丈夫,但她不知道這些話正是她丈夫怕聽下去的,陳善甫不耐煩地說:「我知道,我知道。」

他一邊說一邊把太太推回臥房去。「你養你的病去別管我,去,走呀!」

他把太太推回臥室,然後走回書房裏,關上門,吐了一口悶氣,他倒身在沙發上,煩惱沉思,他的耳鼓裏又聽得遠處傳來一陣火車的汽笛聲,隨着,火車的滾動聲也由遠而近,火車車頭燈的强光,剛好射在他屋子的百葉窗上,形成了一列列斑馬綫的光紋,隨着那車燈移動,從屋角移到陳善甫那不安的面孔上,正在煩惱重重的他,受不了這火車的强光和它所發出來的轟隆聲音的煩擾,他掩耳閉目,煩惱、惶惑,使他情緖不斷地激動,雖然火車聲已漸漸去遠,强光也漸漸微弱,但他的腦海的思潮却像隨着那列火車帶進更深的深淵裏,前塵舊事像一幕一幕地翻映在他的眼前⋯⋯

五

這是一個週末,當地富豪翁世賢正在他那富麗堂皇的公館裏靜養,雖然他平日養尊處優,身體長得痴肥,但外表雖好看,內裏却實在虛弱多病,他的妻子早喪,却娶了一位年紀可以做他女兒子的吳芷芳做繼室,他最初在吳芷芳寵愛有加的時候,曾託了陳善甫立下了一份遺囑,預算將來把遺產交給吳芷芳管理,然而日久見人心,他發覺吳芷芳的爲人,性情浪漫,並不可靠,因此他有意把遺產交給他那純潔的姪女翁蘭淸管業,他曾把這意思轉知了陳善甫,託他另立遺囑。這天,他一方面在家裏靜養,一方面又約了陳善甫,等候他把新遺囑帶來給他簽署。

然而就在這個時候,隔室傳來一陣陣震耳欲聾的舞曲樂聲,使睡在床上極須安静的翁世賢無 法休息,他一怒推衾面起,掙扎下床,扶着手杖走到隔室,祗見他的繼室夫人吳芷芳,身穿着一件低胸無袖的夏恤,一條近似褻衣的短褲,對着那副電唱機扭腰攏臀地跳舞,她看見翁世賢進來,依然像旁若無人,起勁地跳個不停,翁世賢氣衝衝走到電唱機前,大力把開關掣扭上,回個頭來對她責備:「你明知道我有病,需要靜養,你偏偏開得這麼響?」

「有病?有病爲什麽不去住醫院?」吳芷芳冷 冷地反問着他。

「住醫院,哼!我在家的時候,你已經鬧得天翻地覆,要是我住了醫院,還不知道你把這個家庭弄成什麽樣子! 」

「你這是什麼話,我在家偸人養漢啦!」芷芳反駁着。

翁世賢被她氣得語塞,把眼睛瞪住了她說:「看你這身打扮,主婦不像主婦,成天癡癡癲癩地跳呀!唱時!」

芷芳絕不退讓地反駁:「我愛怎樣就怎樣,難道說我連聽聽唱片的自由都沒有哩! 我偏要開,偏要開!看你能把我吃了!」她一邊說,一邊走到電唱機前把扭掣開了,電唱機重又播出那震耳的樂聲。使翁世賢越加氣憤,他大聲說:「我偏不准你開⋯⋯。」他氣衝衝走到電唱機前,正擬把電唱機重又扭閉,忽然傭婦趙媽走來,吿訴翁世賢,陳善甫律師到他家裏,在客廳上等着他,翁世賢祗好吩咐趙媽,請陳善甫到他房裏,他把芷芳瞪了一瞪,逕自從陽台穿過走回他的臥室。

吳芷芳把 電唱機關了,也走到房門口,陳善甫從樓梯走上來,抬頭一望,看到吳芷芳蕩態撩人似的倚在她的房門口對他媚笑,陳善甫急忙向她點點頭,也不敢多看她一眼,走進翁世賢的臥室去。翁世賢見他進入來,把門關上,隨手下了鎖招呼他坐下。

翁世賢看了看房間四周 ,走到陳善甫跟前,低聲問他:「辦好了沒有?」

陳善甫從公事包取出了那份新遺囑的文稿,一面說:「辦好了,你看一看。這 完全是根據你的意思擬的。」

翁世賢把遺囑看了一遍,感覺滿意地說:「嗯!很好,那張舊的就勞駕你回去給我毁掉它!」他一 邊說一邊提筆在那新遺囑上簽了字。

「後天禮拜一我帶來當你面毁掉好啦!」

「不必拿到我這兒來了,我信任你。」

這是法律手續,我應當這樣做,不過⋯⋯我不明白你爲什麼要突然改換遺囑呢?」陳善甫提出疑間。

「這件事,我再三考慮過,我一生辛苦賺來這些財產,應該留交給一位可靠的人,由她來執行分配給我的家屬。」翁世賢指着桌上一張少女的照片說。

陳善 甫望了一望,認得她是翁世賢的娃女翁蘭淸,也就是當地探長方堯光的未婚妻,但仍想問他怎樣處理他的太太,翁世賢搖搖頭,嘆了一口氣說:「唉!別提她了,不瞞你說,我早在一年前就懷疑她,直到現在我才知道她實在不可靠,你想我怎能把遺產托付一個不可靠的人?」

陳善甫聽了恍然而悟。

然而他倆是番對話,却盡被伏在窗外的吳芷芳偸聽到了,她越聽越憤恨,但她實在是個很工心計的壞女人,她眉頭一皺,立刻離開窗前走到外邊去。

六

陳善甫吿辭了翁世賢,從翁家走出來,駕駛他的汽車回事務所去。

車離開翁家不遠,忽然他覺得肩頭給人一拍,把他嚇了一跳,回頭一看,祗見翁太太吳芷芳不知在什麼時候綣臥在他的車廂後座 上,她口含一枝香烟,還打手勢向他取火。

「哦!原來是翁太太。」陳善甫邊說邊抽取打火機交給她,但她却沒有接,從後座跨 過前座來,一面吐出她那嬌嗔的聲音「我的司機開車噴油去了,沒車出門,就祗有搭霸王車,勞你帶我一段路好嗎」

「可以,可 以,你到那兒去呢?」

「你呢?」吳芷芳反問他。

「我到事務所彎一彎。」

「喲,今兒不是禮拜六嗎?下午還辦 公呀!」

「有點公事要去一下。」陳善甫敷衍着她。

「我就到你的律師樓門口下車吧,謝謝你,陳大律師。」芷芳故作客氣地說。

「翁太太,不用客氣。」

好容易車到了陳善甫律師樓的大厦門前,善甫把車停下,開車譲吳芷芳下車,和她揮手道別,他自己也進入大厦去,等候電梯。在他進入升降機的時候,忽見吳芷芳奔來對他說:「等一等⋯⋯讓我到你的寫字樓去打個電話,問問那車噴成甚麼樣了。」

善甫無奈,祗好答應她。

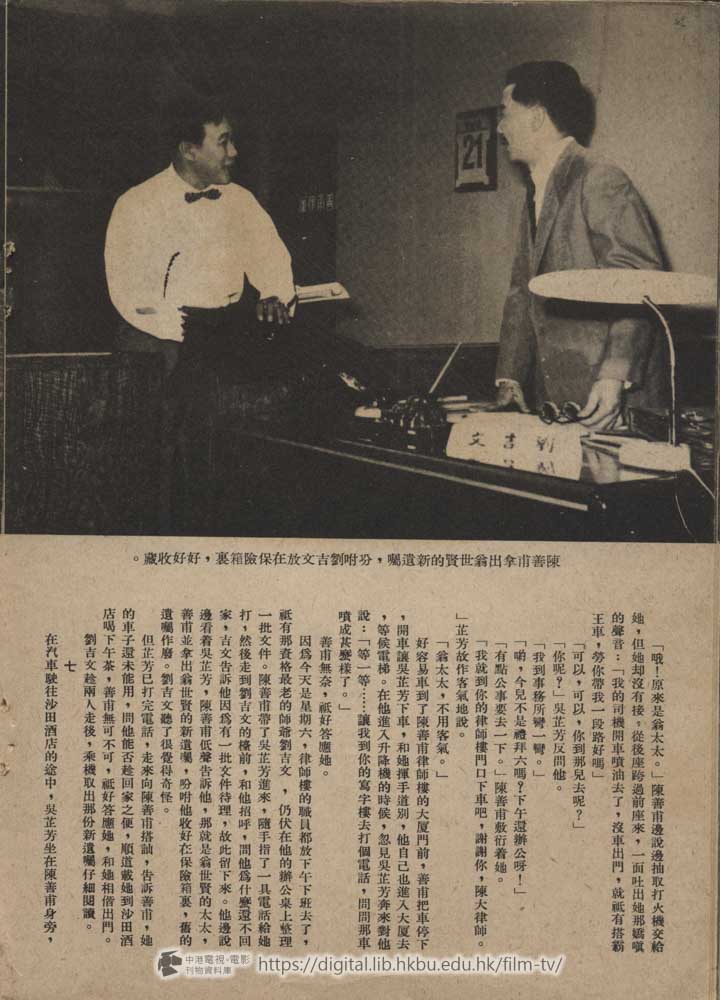

因爲今天是星期六,律師樓的職員都放下午下班去了,祗有那資格最老的師爺劉吉文,仍伏在他的辦公桌上整理一批文件。陳善甫帶了吳芷芳進來,隨手指了一具電話給她打,然後走到劉吉文的檯前,和他招呼,問他爲什麼還不回家,吉文吿訴他因爲有一批文件待理,故此留下來。他邊說邊看着吳芷芳,陳善甫低聲吿訴他,那就是翁世賢的太太,善甫並拿出翁世賢的新遺囑,吩咐他收好在保險箱裏,舊的遺囑作廢。劉吉文聽了很覺得奇怪。

但芷芳已打完電話,走來向 陳善甫搭訕,吿訴善甫,她的車子還未能用,問他能否趁回家之便,順道載她到沙田酒店喝下午茶,善甫無可不可,祗好答應她,和她相偕出門。

劉吉文趁兩人走後,乘機取出那份新遺囑仔細閱讀。

七

在汽車駛往沙田酒店的途中,吳芷芳坐在陳善甫 身旁,

故意用媚眼向陳善甫斜視,來誘惑善甫對她注意,但善甫毫不理會,板着面孔,兩眼祗望着前路,留心駕駛,使芷芳無法 施展她的媚術,剛巧汽車經過一座小橋,車身騰躍,吳芷芳假着車身顚簸,故意倒身在善甫的懷裏,這一着,陳善甫雖然温香軟玉抱滿懷,推又不是,抱又不是,大感狼狽,芷芳僞意掙扎離開善甫胸前,還故作道歉說:「哎喲,對不起,把你壓疼了?」

汽車終於到 達了目的地——沙田酒店,吳芷芳向善甫道了謝,下車後向四周看了一看,忽然又轉身對着善甫說:「陳律師,我求你再幫我一個忙。」

「還有什麼事呀?」善甫有點愕然。

「單身女人往酒店裏走,多不好意思,請你陪陪我一路進去好不好?」芷芳一邊說

一邊裝作媚態。

善甫看看手錶有點沉吟,但經不起芷芳連拖帶懇,使他無法推却,祗好點頭,他把車開往酒店的停車場停泊,芷芳在門前等他,這時,一個飛型男子也駛了一輛汽車經過芷芳面前,兩人打個照面,芷芳乘善甫把車駛遠,才向那飛型男子打手勢,示意他跟着善甫,於是那男子也把他的汽車停泊在善甫的汽車附近,俟機行事。

善甫下車後,和芷芳相偕進入酒店裏,芷芳裝作 找人狀,故意看看手錶又說:「可壞了,怎麼我約的那幾位朋友還沒有來呀?」她轉頭低聲向善甫說:「你送佛就送到西天,你要走了讓我一個人坐在這兒多窘呀,陪我坐坐。」

善甫也祗好陪她找座位坐下,侍者走來,芷芳不等善甫吩咐,便說要兩杯雙份的威士忌 ,善甫急忙推却,祗要一杯橙汁給他白己,侍者領命而去,芷芳從手袋裏掏出粉匣敷粉,故意散播脂香粉氣,一陣陣迷人的香味傳進了善甫的鼻孔,使善甫也感到有點心蕩神移,他急忙舉手看看手錶,力持鎭定。

「翁太太,我祗可能奉陪你坐一會兒。」陳善甫强忍 着心急說。

「若她們一到就馬上放你走,一分鐘也不留你。」芷芳答應他。

侍者捧了飮料來,放下便走開,芷芳敷完了粉,坐近善甫傍邊,抛給善甫一個秋波,「你看我搽粉搽得勻不勻呀?」

善甫不敢逼視她,祗好漫應着:「很好」,芷芳絕不放鬆 ,鼻裏哼了的一聲,故作不相信,善甫覺得如坐針毡,囁嚅地說:「眞的很好。」

「陳大律師,你今年三十幾啦?怎麽好像一個 大姑娘似的。」芷芳用取笑的語氣來向善甫進攻。

「三十幾?都快五十啦。」善甫失笑着說。

「這可真看不出來,好像你比我的那位胖猪年靑二十歲。」芷芳說來像有點怨自艾。但善甫聽來却覺得不像話,急忙轉話題問「你的幾位女太太怎麼還不來呀!」

「我最恨人不守時間,這些人眞該死!」芷芳故作恨色。

善甫再忍不住心裏的煩急,帶着抱歉的神色向她說:「可是我必須失陪你了。」

芷芳聽了,故作失望遺憾地說:「我也不好意思再多留你陪我了。」

善甫聽見她肯放行,如釋重負,急忙揮手叫侍者結賬,然後向她吿辭,匆匆走出酒店,到停車場那裏坐上他的汽車,便要開動,可是,他雖然不斷踩着那打火掣,汽車的馬達始終一動也不動,他走下車來,揭開引掣蓋,檢査車子究竟是否有毛病,這時候,一個飛型男子走近他的身邊,向他搭訕,像是對修理車子很內行似的,善甫求他代檢査一下,他說大槪是油管塞了,善甫問他能不能修,那男子像有十足把握,向善甫開價要三十塊錢,一個鐘頭便修得好。善甫祗好掏出三十塊錢交給他,自己走回酒店內喝茶等候。

吳芷芳看見善甫重又走進來,裝作很驚異的樣子,善甫吿 訴她,車子壞了,芷芳招呼他坐下,問他還要點什麼喝,善甫看見桌上那杯橙汁還未撤去,就指着那杯橙汁說:「我喝這個好了。」他隨說舉杯就一口喝下去,可是那些橙汁到了喉嚨,就覺得一股酒味,要想吐出來,也來不及,那些液體已呑進了肚裏了,在傍看着他喝的吳芷芳却花枝招展地大笑起來。他慌忙說:「糟糕,這裏攙了酒。」芷芳却邊笑邊說:「是我把一點飮剰的酒倒在裏頭了,你怎麼就一口便喝下去啦?」

「我太粗心了。」善甫邊說邊覺得剛才那口酒進了肚子裏,漸漸發作起來,內部感到驚人的灼熱,心裏又感到有點 奇怪,在旁的吳芷芳還問他還要點什發?他回答她却是肚子覺得像原子爆炸一樣不好受,芷芳故作體貼地陪他到外邊透透空氣,說完就拉他離座,走到酒店外的空地去散步。

他倆一邊行,芷芳一邊逗着善甫談說,雖然面對着這山明水秀的大自然景色,善甫也無心欣 賞。

「你急着回家陪太太去嗎?」芷芳逗着他說。

「可以說是的,因爲她老生病在家裏躭着,我很應該回家陪陪她的。」

「什麼病呀?」

「風濕病,動也不能動呀!」

「老太太生病,你冋到家裏一定還是怪寂寞的。」

「習慣了,就不覺得寂寞了,在家沒有事的時候,跟鄰居下棋,有時候到湖邊上釣釣魚,也很有趣。」

「唉,其實咱們倆應該同病相憐。 」芷芳像有點感觸地說。

「怎麼?」善甫一時不明她的話的意思。

芷芳裝着感懷身世的樣子說:「你太太有病,我先生有病,咱們倆是一對可憐蟲,不應該做好朋友嗎?」她一邊說,一邊把身體偎依在善甫懷裏。善甫雖然覺得剛才喝下那口酒在肚子裏攪得五內如焚,怪難受的,但他的理智還未消失,急忙用手微微支住她的香軀說:「翁太太,請你理智一點。」

「你這個人太沒有情感 了,我想跟你做個朋友,你總是冷冰冰的沒有半點熱情。」芷芳帶着怪責的口吻說。

「嗨!我是個學法律的人,知法犯法,罪加 一等,律師祗能憑理智解决問題,不便用情感解决問題的。」

「你是個木頭人。」芷芳呶着咀說。

遠處傳來一陣火車的汽笛聲,打斷了兩人的談話,而那列火車也隨着汽笛聲映出了他們的視綫,善甫這時不特覺得胸臆間難受,連眼前的東西也像有點模糊起來了,他不自覺地望着那由遠而近的火車出神,他覺得不祗是那火車在動,四週的景物也在動,在傍的芷芳見他呆若木鷄,不禁嬌嗔地說:「說你是木頭人,你真裝成木頭人啦!」

這時,那列火車已越來越近,因為他倆站立的地方離鐵路傍祗十多碼,火車飛馳而過好 像在他倆身邊擦過一樣,芷芳乘機裝成害怕的樣子,投身在善甫懷中,仰頭望着善甫,含情脈脈地把兩片珠脣移近他的口邊,更主動地擁着他熱吻,然而,善甫因為酒力發作,覺得眼前景物隨着火車移動,越動越利害,連所站立的地面也像在轉,就在這一煞那間,天旋地轉,眼前一黑,倒在地上,失去了知覺。

芷芳望着地面上的善甫,口中恨恨地說:「這沒有用的死東西!」她的腿還狠狠的踢他一 下,這時,那飛型男子走來,却對着她相���而笑,兩人合力把善甫抬走。

夜幕漸漸罩上了大地,在沙田酒店的一個房間裏, 陳善甫被解去了外衣,赤裸了上身昏睡在床上,吳芷芳却在浴室裏一邊沐浴,一邊咀裏得意地哼着歌曲,她出浴完畢用毛巾裹着身體從浴室裏走出來,走到床前翹起玉腿推踢着善甫,祗見善甫的身體微微轉動,芷芳帶着輕蔑的微笑說:「哈哈,陳律師,你該醒了吧,天不早啦。」善甫從迷惘中漸漸醒過來,耳邊聽到這刺耳的說話聲,不覺心裏一驚,張眼一看,祗見眼前站着一個半裸美人,看真一下,却是翁世賢的太太吳芷芳,越發嚇得一跳,急忙掙扎下床,可是芷芳却坐在床沿按着他,他越要掙扎起來,兩人身體不覺越發接近,芷芳的臉偎貼到善甫臉上,善甫給她摟着,無法掙脫,急得陳善甫滿頭大汗,就在一刹那間套房門口突然閃出一副攝影機,祗見白光一閃,兩人相偎的情狀入了鏡頭。……

八

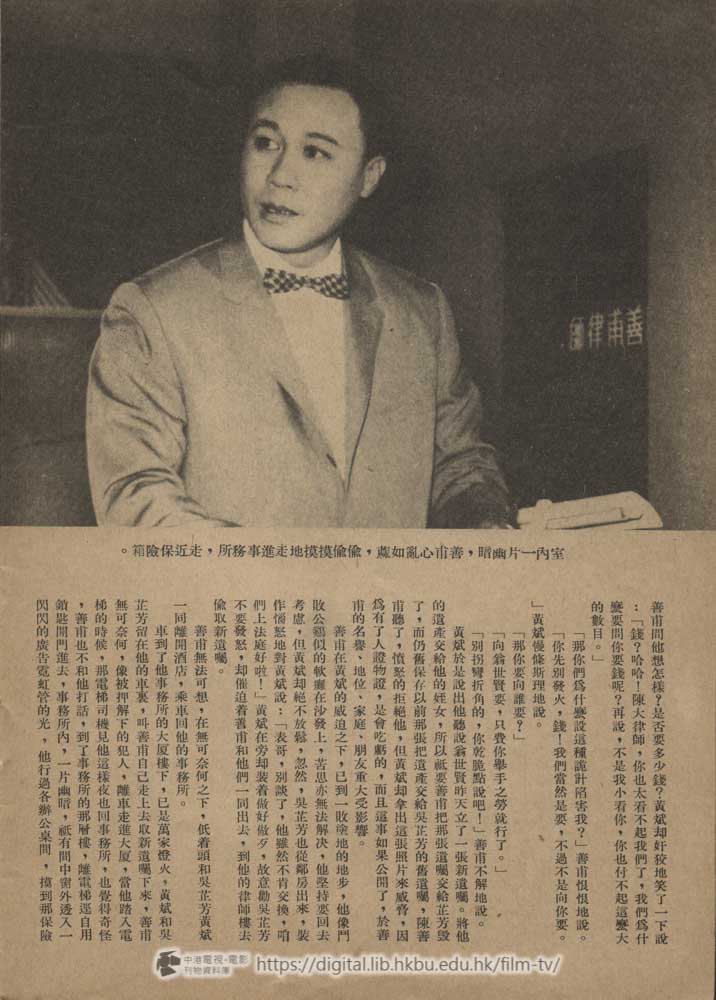

翌日雖然是星期日,陳善甫心裏有事,仍然回到事務所去,果然見他的辦公桌上已放有一個信封,寫着「陳善甫律師啓」的字樣,他拆開一看,裏邊正是那張他在床上與半裸的吳芷芳相偎的照片,他的心裏又驚又怒,衝口而出說着「敲詐,敲詐!」這兩個字,他氣憤得在室內走來走去,忽然,檯上的電話響起來,他本來想不理它,後來一想,拿起電話筒就說:「喂,我是陳律師,你是誰?」

對方傳來一個陌生的男子口音,像滋油淡定地說:「我嗎?我是翁太太的表哥,那張照片你看到了吧! 」

「我看到了!」

「哼!哼!從這張照片上可以證明你和翁太太有許多不可吿人的秘密,你有逼姦委托人的妻子,這張照片如果發表在報紙上,⋯⋯所以爲了你着想,我希望你跟我見個面。」對方帶着冷笑的聲音威脅地說。

善甫越聽越覺惱怒,直斥着 他說:「你簡直是恐嚇、敲詐!」但對方却好像毫不介意,仍冷笑着說:「你說我恐嚇也好,敲詐也好,反正我有照片爲證,爲了你的名譽、地位,最好你能來取回這張底片,這張底片的代價並不貴,我在斯豪大酒店三〇四房等你,我希望你能來商議這筆交易。」那男子說完咯的一聲就把電話掛上。善甫要答話也來不及,只好氣憤憤地也把電話放下,他越想越怒,心情緊張,却不知如何是好,忽然門外有人敲門,善甫急忙把那張照片收起,進來的是師爺劉吉文,他持着一份建築公司的合約進來給他鑑閱,他隨口囑咐他放在桌上。劉吉文看了他一看。然後走出。善甫想了一想,也披衣而出。

在斯豪大酒店三〇四號房內,吳芷芳正和他的姘夫所謂「表哥」黄斌在緊張地 等候陳善甫,芷芳畢竟是女流,恐怕善甫會帶同警察來,但黃斌却滿有把握地安慰她。

果然,敲門聲響,黄斌急忙安置芷芳在鄰 房裏,然後開門,站在門外的正是陳善甫一人,芷芳看見開門的正是昨天替他修車的那飛型男子,心裏更明白了一切,還却按不住心頭的怒火,一進門後卽問他「翁太太呢?」但黃斌却慢條斯理地拿出香煙來招呼他,還表示他是吳芷芳的全權代表,善甫問他想怎樣?是否要多少錢?黃斌却奸狡地笑了一下說:「錢?哈哈!陳大律師,你也太看不起我們了,我們爲什麼要問你要錢呢?再說,不是我小看你,你也付不起這麼大的數目。」

「那你們爲什麼設這種詭計陷害我?」善甫恨恨地說。

「你先別發火,錢!我們當然是要,不過不是向你要。」黄斌慢條斯理地說。

「那你要向誰要?」

「向翁世賢要,只費你舉手之勞就行了。」

「別拐彎 折角的,你乾脆點說吧!」善甫不解地說。

黃斌於是說出他聽說翁世賢昨天立了一張新遺囑。將他的遺產交給他的姪女,所以祗 要善甫把那張遺囑交給芷芳毁了,而仍舊保存以前那張把遺產交給吳芷芳的舊遺囑,陳善甫聽了,憤怒的拒絕他,但黃斌却拿出這張照片來威脅,因爲有了人證物證,是會吃虧的,而且這事如果公開了,於善甫的名譽、地位、家庭、朋友重大受影響。

善甫在黄斌的 威迫之下,已到一敗塗地的地步,他像鬥敗公鷄似的軟癱在沙發上,苦思亦無法解决,他堅持要回去考慮,但黃斌却絶不放鬆,忽然,吳芷芳也從鄰房出來,裝作惱怒地對黄斌說:「表哥,別談了,他雖然不肯交換,咱們上法庭好啦!」黄斌在旁却装着做好做歹,故意勸吳芷芳不要發怒,却催迫着善甫和他們一同出去,到他的律師樓去偸取新遺囑。

善甫無法可想,在無可奈何之下,低着頭和吳芷芳 黃斌一同離開酒店,乘車回他的事務所。

車到了他事務所的大厦樓下,已是萬家燈火,黄斌和吳芷芳留在他的車裏,叫善甫自己 走上去取新遺囑下來,善甫無可奈何,像被押解下的犯人,離車走進大厦,當他踏入電梯的時候,那電梯司機見他這樣夜也回事務所,也覺得奇怪,善甫也不和他打話,到了事務所的那層樓,離電梯逕自用鎖匙開門進去,事務所內,一片幽暗,祗有間中窗外透入一閃閃的廣吿霓虹管的光,他行過各辦公桌間,摸到那保險箱,對着它不覺心亂如麻,結果還是掏出鎖匙把它開了,檢出了那份新遺囑放在口袋裏,急忙把保險箱關好,然後匆匆走出。

可是,當善甫回來開保險箱把新遺囑取走的一舉一動却被躱在洗手間的一個人完全看在眼裏 ,善甫走了之後,他也從洗手間走出來,在臨街的窻口邊,望着善甫走回車子裏,他面上一陣驚疑,但旋卽浮出一絲陰險的微笑,他——就是事務所的師爺劉吉文。

善甫回到車裏,把那新遺囑交給吳芷芳和黄斌,黄斌也把善甫和吳芷芳在酒店所攝的照片底片交給善 甫,急不及待的吳芷芳和黄斌在車裏爭着打開那新遺囑檢視,但陳善甫却拿着這張底片苦笑。

九

在一間豪華的夜總會裏,吳芷芳和黃斌兩人在放蕩形駭的慶祝他倆計劃的成功。却被翁世賢的姪女蘭淸偕同她的愛人方堯光探長碰見,但翁蘭淸爲了避免芷芳看到,而且也鄙視芷芳爲人,偕了方堯光離去。

另一方面,芷芳丈夫翁世賢却在家裏等着芷芳回來等得憂急,時間一分一分的過去, 也一分一分的增加了他的憤怒,夜已深沉,更闌人靜,他旣憂且憤地在臥室裏踱步,忽然聽到一陣汽車聲,他走到窻前看下去,果然見到吳芷芳乘着汽車回來,駕車的是她的司機黃斌,兩人下車後,却見芷芳醉步搖擺,和黃斌兩人相偎而行,態度不堪入眼,把翁世賢看得火標三丈。

不知死活的吳芷芳和黃斌進入屋內,仍互相擁抱癡纏,芷芳要他陪同登樓進房裏,黃斌也色胆包天,果然擁着她進她的 臥室,就在房裏擁吻,忽然房門口一聲大喝:「你們這對不要臉的狗男女!」他倆回頭一看,祗見翁世賢又怒又氣的站在門口,舉起手杖就要打下來,嚇得兩人急忙分開,黃斌滾在地上就要逃走,芷芳還要攔阻,翁世賢破口大罵,命令黄斌立刻滾蛋,黃斌回過頭來恬不知恥的故意用說話激怒他,翁世賢氣得混身發抖,舉起手杖就追着黄斌要打,在走廊上黃斌被世賢捉着,世賢大呼室內的傭人趙媽來幫手,黄斌急忙掙脫,沿着樓梯奔逃,翁世賢在後追他,不料在樓梯上一脚踏空,他那肥胖臃腫的身軀便無法可制止地一直翻滾下去,反把先行的黃斌撞倒,一齊滾到廳上才停止,黃斌爬起身來就走,在門口把進來的趙媽也撞翻了,他不敢再回顧,沒命的逃去,翁世賢躺在廳上,氣息奄奄,趙媽走過來看他,吳芷芳也披着晨褸輕鬆地從樓上走下來,祗見翁世賢兩眼翻白,手脚僵硬,他的靈魂已離開了他的肥胖的軀壳,趙媽不禁撫屍大哭,吳芷芳却站在一傍,面露一絲微笑。

十

翁世賢的後事辦完,陳善甫被請到翁公館去宣讀世賢的遺囑,在翁公館的書房內,面對着吳芷芳、翁蘭淸和其他男女家屬人員,他捧着那份世賢生前囑咐要毁棄的舊遺囑,不禁雙手戰抖,但强自鎭定的宣讀下去:

「立遺囑人翁世賢,願意將本人動產,不動產及現金三百七十八萬元各附編號淸册,於身後遺贈繼室吳芷芳執行 管業,胞姪女蘭淸按月領取遺贈港幣二千元,堂兄世傑,堂妹,世珍按月領取遺贈港幣一千元,老女傭趙媽不問仍否繼續工作,按月領取遺贈二百元直至終老。」

陳善甫一邊宣讀,額際一邊冒汗,吳芷芳在傍却感到得意,但他又恐被人看到,却把頭低下來,翁蘭淸 想起了她的叔叔生前待他的慈愛,趙媽也想起他主人待他的好處,兩人都不禁飮泣起來。

善甫繼續把遺囑宣讀完畢,請各家屬上 前鑑認翁世賢的簽字,他自己則掏出手帕拭汗,蘭淸和趙媽兩人走到世賢遺像前痛哭,芷芳却走到桌傍坐下,點收善甫交給他的各帳册文件,點收完畢,捧起了那大批文件,微笑向善甫說:「陳律師,謝謝你,沒有想到這麽麻煩。」然後便大模大樣地走出去。善甫頹然低頭,斜目送她的背影去遠,也收拾他的公事包,他心裏又難過又慚愧,也不敢用眼望向翁蘭淸那裏,低着頭挾着公事包走出去。

室 內祗餘翁蘭清和趙媽兩人,仍伏在翁世賢遺像前痛哭,趙媽安慰着蘭清,但他也覺得老爺會把遺產托給在吳芷芳這個女人手裏,有點奇怪,因他以前曾聽過老爺是有意把遺產托給這位姪小姐的,何以現在又變了,他不禁把心意對蘭淸說起,蘭淸越想也猶覺得有點奇怪,她起來撥電話給他的未婚夫方堯光,約他見面,把她自己的疑慮吿訴他。

十一

翌日,陳善甫照常回到事務所,剛在他的辦公室裏坐下不久,劉吉文又敲門進來,向善甫搭訕着問他有沒有看到報上發表的翁世賢遺產公佈的消息,陳善甫祗用鼻子應他一聲,沒有答他,劉吉文坐下來開口向善甫請長假,善甫聽了驚愕的看着他,劉占文解釋他近來身體不良,非走不可,善甫對他說:「如果你堅决要走,我也不便過份强留,我照付你的養老金,你可以隨時回來復職。」

但劉吉文却打蛇隨棍上說:「謝謝老板待我這麼好,我想跟你 借一筆本錢。」

「借多少?」

「十萬塊,不敢多要。」劉吉文興奮地低聲說。

「十⋯⋯十⋯⋯十萬塊?」善甫瞪着眼 睛望着他,幾乎不敢相信自己的耳朶。

「你的生意成功,少說也有一百萬到手,分我十分之一,就够我活這一誰子的。」吉文陪 着笑臉說。

「我什麼生意成功?」善甫反問着。

「翁世賢的遺產呀!」

「遺產怎麼樣?」

「有效的遺囑是交給他姪女的,你怎麼改用了作廢的舊遺囑,這其中的好處沒有一百萬你是不肯幹的。」劉吉文說出他的眞意。

陳善甫聽了這番 帶着威脅性的話,如情天霹靂,急得手脚也發抖,顫着聲說:「吉文,你這是從那兒說起呢?」

劉吉文抽出兩張大幅照片,指給 善甫看,那就是翁世賢的新舊兩份遺囑原文的照片。一邊說:「你瞧,這新遺囑上寫明前囑作廢,以此爲憑,你宣佈的是老的遺產管業人,就是帶到辦公廳打電話的那位翁世賢的塡房太太。」

陳善甫反問他是否把兩份遺囑留了照片。劉吉文陰險地說出這些照片留底 很多,不過還沒有別人注意,善甫問他要怎樣?吉文說:「我想今天晚上到你府上去聽你給我一個回音,十萬塊可不是港幣,是美金!」他說完還裝着恭敬地鞠躬含笑退出善甫的辦公室,留下善甫呆坐在那裏,對着兩張照片出神。

陳善甫把兩張遺囑照片帶到斯豪酒 店去,找着了吳芷芳,把照片給她看,請她設法,但芷芳確是個狡猾毒辣的女人,她大財在握,再那管陳善甫死活,而且她知道善甫珍惜自己的名譽地位,他必然自己會想法的,因此,對善甫的要求加以拒絕,臨別時,還對他說:「假如劉吉文真的想要你的命,你不會先要他的命嗎?」這話把善甫氣得怔住了。

善甫回到家裏,悶悶不樂,他的太太鑑貌辨色,追問他不歡的原因,善甫不敢把實情吿訴 她,却推說因爲擔保一個朋友,連累了自己要賠償一筆很大的數目——美金十萬元,而那朋友是她所不認識的,陳太太聽了這筆欵數字也微感吃驚,但她畢竟是位賢淑的妻子,他吿訴善甫,願把她自己的私房拿出來,凑到這筆欵項的一半,好解决一半難關,但這筆欵須要一兩天內到銀行保險箱去取才可得到,善甫在無法可想之下,答應了他的妻子給他的幫助。

夕陽轉瞬下山,夜幕又吿低垂,善甫的 鄰舍沈老師在傍晚的時候走來善甫家裏,約定他在晚上九時再到他家裏下棋,沈老師剛走之後,劉吉文接踵來了,他像一個勝利者對待他的奴隸一樣,大模大樣的踏進陳善甫家裏,陳善甫招呼他進入廳裏,劉吉文還老實不客氣地走到酒櫃前取酒喝。一邊喝,一邊問起上午他向善甫提出的那問題,是否已經考慮過了?善甫答覆他已考慮過了,劉吉文表示他的要求並不過份,這是他三十年來好容易才抓着這機會向善甫索取的一筆大財。善甫知道他誤會了自己與翁太太串謀掉換了遺囑,因此向他解釋,自己實在是中了人家圈套,上了入家的當,而自己根本一點好處也沒有。可是劉吉文那會相信他的話,他說:「你是個深懂法律的大律師,沒有理由做這知法犯法的蠢事,何况你一向作事是很愼重的。」

這句話把善甫問得啞口無言,劉吉文還陰險地問他是否想獨佔便宜,迫向他要拿出十萬美金來。

善甫誠懇地對他說:「吉文兄,我老實吿訴你,這件事眞是寃枉的,我壓根兒就沒拿過翁家一分錢,完全是給她所迫的。」

劉吉文聽 了那裏肯信,善甫再向他解釋說:「事實是這樣的,我不知道她怎樣會把我騙到一個地方,拍了一張僞造的照片,事後她就用那張照片做要脅我的工具。」

「和我用遺囑照片要你是一樣的。」吉文的說話顯然仍不服氣。

「一個人一生不能被人發覺一點壞事,如果有人發覺了壞事,就會逼你一直壞下去,永遠翻不了身。」善甫感觸地說。

「請你別跟我扭這些個大道理,我是來拿錢的, 不是來聽敎訓的。」劉吉文聽得有點不耐煩。

「難道你真不肯諒解我嗎?」

「你給了錢我當然可以諒解你。」

「 多少錢?」

「十萬美金時!你怎麼裝糊塗。」

「我那兒有這麼多的錢呢?就是凑也要給我時間去凑呀!」話題轉到「錢」的上面,善甫乃不能不低頭下氣地懇求劉吉文。

「這麼說,你是不怕我揭發你的罪狀囉。」吉文帶着威脅性地說。他還指出這是 刑事,對善甫的名譽地位人格關係極大,但善甫表示無能為力,吉文追問他究竟給不給錢,能拿得多少?善甫表示最多祗能拿出五萬美金,而且要過兩三天才能給他,劉吉文聽了他不能立刻給他錢,有點失望,由失望而懷疑善甫欺詐他,再由懷疑而憤怒,他斥責善甫無賴,善甫祗好向他解釋說:「吉文兄,我老實吿訴你,連這五萬美金還是我太太的私房,我們結婚了廿年,我沒有跟她說過一句謊話,為了這件事,我却騙了她,你想我這是要跟你無賴嗎?所以我希望你能寬限幾天。」

劉吉文想了一想說:「也好,那我就索性跟你太太 去要。」善甫聽了大驚,誠恐他眞的上樓,在他太太面前拆穿他的謊話,他急忙攔阻他,可是反被吉文看出他的弱點,一定要上樓去把他和翁太太的事吿知陳太太,善甫越發大急,趨前拉着吉文,懇求他不要這樣做,矢誓地答應他在兩三天內給他錢,但劉吉文對他奸笑,一掌把他推開就要登樓去。善甫被他一推,憤恨交集,深恨着劉吉文的無情,怒火在他心頭燃起,殺機也湧上了他的腦海裏。

劉吉 文還冋過頭來威迫他說:「你太太一定給我的。」

陳善甫忍無可忍,隨手抄起壁爐的鐵器向吉文警吿說:「你下來不下來?」可 是劉吉文那裏估到他有這個胆量,還奸狡地對他冷笑,然後昂首上樓,善甫的眼睛已給怒火遮蓋,他疾步追上劉吉文後便,舉起鐵器就向吉文腦袋擊下,劉吉文「哎喲」一聲立刻滾倒地上,在樓上的陳太太聽到異聲自行推着她的雙輪車出來梯口察看,善甫急忙用身體伏在劉吉文身上,遮着她的視綫,詐說是自己跌倒,不妨事的,叫她回房去。他打發了太太回房後,回頭看看劉吉文,發覺他已氣息全無,全身冰冷,殭伏在地上。不禁大驚失色,不知如何是好。

忽然,電話鈴聲響起來,更把他嚇了一跳,他來到電話機前,驚慄地拿起那 電話聽筒,凑在耳邊震聲說:「喂!」對方傳來的聲音,他聽了才驚魂稍定,原來是鄰居沈老師來電話吿訴他,因有客在他家裏坐,要稍遲半小時才到他家裏來下棋,善甫回答他不來也沒關係,但沈老師說一定來,然後收綫,善甫放下電話,再撫摸劉吉文的屍體,拍拍他的面孔,但他已毫無知覺反應,善甫看看他身旁那件致命的鐵器,不寒而慄,戰抖着把它放回原處,壁爐上的時鐘突然敲響,淸脆地打了九下,原來已是晚上九時了,他驚顧牆上的電鐘,那電鐘也是踏正着九點,善甫覺得心亂如麻,在廳上踱來踱去,偶然踱到窻前,看到遠處有一列火車在前進中,燈光閃閃,汽笛鳴鳴,他靈機一動,立刻走到劉吉文的屍體前面把屍體背起,他發現劉吉文常藏的那具老花眼鏡掉在地上,他拾起來,袋在口袋裏,然後揩着身體從他家裏的側門閃閃縮縮地走出去。

好容易把沉重的屍身揩到鐵路上,善甫把吉 文的屍體放下,然後再掏出劉吉文的眼鏡,替他戴上,然後匆匆退下去⋯⋯。

十二

陳善甫坐在書房裏,回憶着一幕幕的前事,他越想越覺後悔,他想到自己一時的不察,踏進吳芷芳的陷阱裏,被迫埋沒了良心,爲了保全自己一生的名譽地位,而把翁世賢的遺產奉送與吳芷芳這淫蕩女人手裏,但反爲踏上另一個更深的陷阱,被一向信任的人脅迫,到頭來才發覺這個被自己信任的劉吉文是個老謀深算,老奸巨滑的傢伙,現在他雖然死在自己手上,但絕不是自己願幹的事,追源根始是誰累自己到這地步呢?

吳芷芳那句奸狡譏 諷的說話,和方堯光探長的嚴厲的語氣,使他越想越氣,他匆匆披衣而起,决定到斯豪大酒店心找吳芷芳算賬。

那時候,方堯光 探長和他的未婚妻正率領着兩名探員伏在陳善甫的家門外注意他的行動,原來方堯光發覺劉吉文屍體的頭部還戴着那老花眼鏡,根據邏輯,一個人除了是看書之外,絕不會戴着老花眼鏡走路的,而那眼鏡上剛巧有陳善甫的指紋,加上了他記得他未婚妻翁蘭淸對陳善甫懷疑的話,因此他也覺得陳善甫値得可疑,特地走到翁蘭清服務的眼鏡公司去找蘭清,請她驗明了吉文的眼鏡是老花眼鏡之後,再帶同她趕到陳善甫家去,監視善甫行動,果然發覺他乘車外出,他們也亦步亦趨地尾隨着他。

斯豪大酒店的三〇四號房內,大財到手的吳芷芳 和她的姘夫正在那裏肆無避忌地享樂,可是命運之神已在她們預料不到之下降臨了。

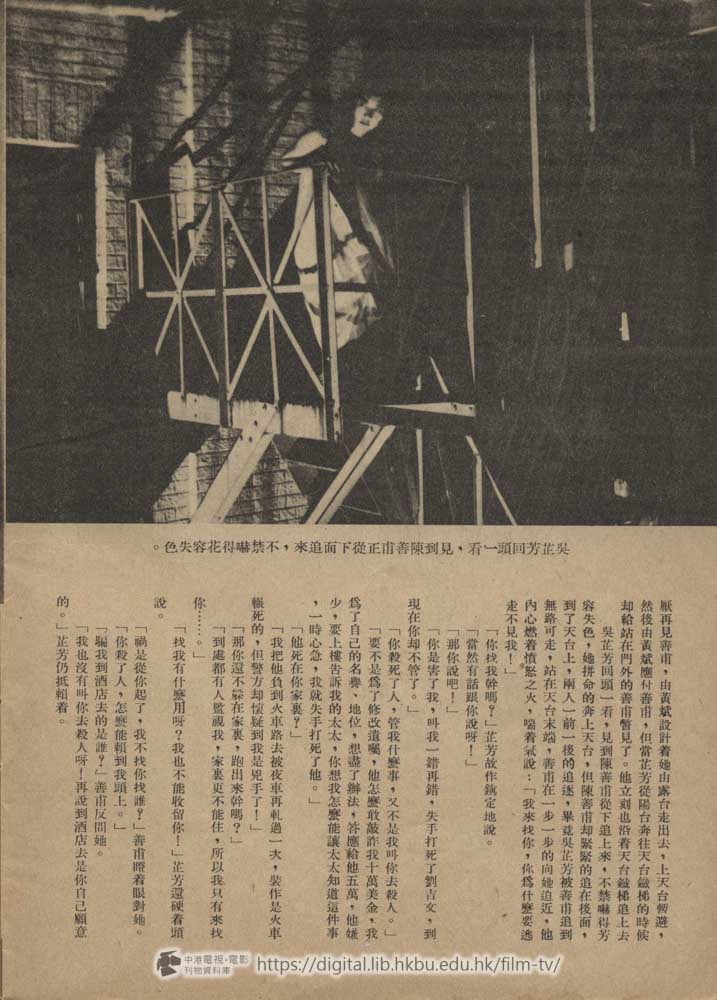

陳善甫到了斯豪酒店,直趨他們房間拍門, 黃斌喝問是誰,善甫回聲是「我」,吳芷芳却認出是善甫的聲音,她討厭再見善甫,由黃斌設計着她由露台走出去,上天台暫避,然後由黄斌應付善甫,但當芷芳從陽台奔往天台鐵梯的時候却給站在門外的善甫瞥見了。他立刻也沿着天台鐵梯追上去

吳芷芳回頭一看 ,見到陳善甫從下追上來,不禁嚇得芳容失色,她拼命的奔上天台,但陳善甫却緊緊的追在後面,到了天台上,兩人一前一後的追逐,畢竟吳芷芳被善甫追到無路可走,站在天台末端,善甫在一步一步的向她迫近,他內心燃着憤怒之火,喘着氣說:「我來找你,你爲什麽要逃走不見我!」

「你找我幹嗎?」芷芳故作鎮定地說。

「當然有話跟你說呀!」

「那你說吧!」

「你是害了我,叫我一錯再錯,失手打死了劉吉文,到現在你却不管了。」

「你殺死了人,管我什麽事,又不是我叫你去殺人。」

「要不是爲了修改遺囑,他怎麽敢敲詐我十萬美金,我爲了自己的名譽、地位,想盡了辦法。答應給他五萬,他嫌少,要上樓吿訴我的太太,你想我怎麽能讓太太知道這件事,一時心急,我就失手打死了他。」

「他死在你家裏?」

「我把他負到火車路去被夜車再軋過一次,裝作是火車輾死的,但警方却懷疑到我是兇手了!」

「那你還不躲在家裏,跑出來幹嗎?」

「到處都有人監視我,家裏更不能住,所以我只有來找你⋯⋯。」

「找我有什用呀?我也不能收留你!」芷芳還硬着頭說。

「禍是從你起了,我不找你找誰?」善甫瞪着眼對她。

「你殺了人,怎麼能賴到我頭上。」

「騙我到酒店去的是誰?」善甫反問她。

「我也沒有叫你去殺人呀!再說到酒店去是你自己願意的。」芷芳仍抵賴着。

「胡說,要不是你卑鄙無恥的在橙汁裏下了迷藥,我也不會走進酒店,中了你們的圈套。」善甫直斥她,但他說到這裏也悲嘆自己的不幸,接着說下去:「我一向是安份守己,潔身自愛,規規矩矩的做事,從不肯把一點汚點沾染到自己身上,那張照片我可以不顧一切的跟你們上警察局去,拆穿你們的陰謀,可是當時我爲了息事寧人,急欲平息這個風波,不料却使我選錯了方向,遺憾終身。」

善甫一邊說一邊迫近芷芳站立的角落去,芷芳看到自 己站的正是四處沒遮欄的天台頂,漸漸覺得恐慌,她想乘善甫不覺,突圍而走,但始終被善甫阻隔着,她不覺軟了下來,對善甫說:「你用不着後悔,我給你十萬美金好了。」但善甫知道目前這地步,金錢對他再無意義的,他恨恨的說:「十萬美金,我被你害到這地步,要錢還有什麼用?」

「你可以逃走!」

「逃走?逃到那兒去,我能逃得出警探網嗎⋯⋯」

「那我沒有辦法了。」芷芳 裝作無可奈何的樣子。

「你以爲錢可以買到一切嗎?你貪到了財以爲一定享福嗎?你以爲錢能買生命不死嗎?你以爲你有錢就可 以拿別人的生命作兒戲嗎?⋯⋯」善甫一步緊上一步地逼問她,心頭的怒火也按不住漸漸上升,他的兩眼漸漸發出烱烱的兇光,把吳芷芳嚇得越看越怕,心驚胆跳,她口裏只喃着「你」字,却說不出聲來,善甫再逼上前,切齒憤恨的說:「你利用了我,拿到了翁家的遺產,你害得我生不見人,死不能安心,這筆帳非跟你算算不可。

吳芷芳想後退,但無路可退。下面就是相隔數十丈的地面,她不禁顫抖 着聲音問着:「你⋯⋯你要怎麼樣?」

善甫眼中已冒着火,他兇態畢前再緊逼一歩,說:「我要你跟劉吉文一樣!」

吳芷芳聽了,更嚇得魂飛魄散,他見善甫再逼上前,祗得不顧一切,向傍邊就衝過去,企圖衝開善甫,可是她衝力過猛,收脚不住,祗聽見她一聲慘厲的呼叫聲,劃破黑晤的沉寂,她的身軀像斷綫的紙鳶一般直墮下去。

那時,方堯光率領着警探們,已跟踪到斯豪酒店,在 三〇四號房把黄斌捉着,知道了吳芷芳和陳善甫兩人在天台,也帶着大隊警員追着上來,剛巧吳芷芳已失足墜下樓去,祗見陳善甫驚愕地呆立在天台的邊緣,方堯光走上前喊他:「陳律師,請下樓跟我去警察局吧!」

善甫回頭看看方堯光,淚珠盈眶,對他慘笑了一 下,隨卽轉身一躍而下,方堯光知他心意,待要奔上前抓他,已來不及,俯頭下視,祗見善甫的屍體和吳芷芳的屍體縱橫伏在街頭,鮮血滿地。

方堯光奔下樓來,翁蘭淸在酒店門內迎他,一同走到陳善甫和吳芷芳兩人屍體相隔不遠,同樣地死狀甚慘,街上却有不少 閒人走來圍觀如堵,方堯光命令警員們召黑箱車到場把兩人屍體抬去,驅散閒人,並召警車把黃斌押返譽局法辦,他扶着蘭淸上他的自用車,開車離去。

車行當中,他倆談論案情,方堯光吿訴她這宗案的始末,劉吉文之死是敲詐陳善甫,陳善甫與吳芷芳同歸於盡是 報仇。他倆爲陳善甫的死,唏噓不已。