寒蟬曲 •電影小說•

音樂名家石教授參加他女兒小鶯的畢業禮,於無意中發現一個歌唱天才林英華,不禁爲之神往,小鶯看得出父親的意思,在典禮散後,引英華來見他。並說:

「我爸爸說你的歌唱得很好。」

「不好,我又沒學過。」英華有些羞澀。

「爲什麽不學呢?」石教授問了這一句,立刻覺得有些不近人情,忙解釋道:「啊,對不起,我不應該這樣問的,不過,因爲我稍微知道一些兒音樂……」

英華點頭,表示早已知道了。三個人一齊向外走,石教授又問:

「林小姐畢業以後預備進大學還是音專?」

「我……我不知道。」

英華的茫然神色使石教授明白了她的苦衷。這好心腸的老人立卽决定要栽培她,使她的音樂天才開花結果。誠懇地說:

「要是你以後有空的話,請到我們家裏來玩,地址你知道麽?」

英華機械地回答:

「同學錄裏邊有的。」

但是英華沒有去,她是爲家計與職業問題忙得片刻不暇了。父親年老,還在學校裏當教師,常常要改考卷到深夜。爲了維持英華和她的弟弟英才的生活與學費,已使他心力交瘁,再也沒法讓英華升學了。

英華已决定爲了替父親分勞,爲了專心栽培弟弟,她寧願犧牲自己的學業,要從消費者變爲生產者,向這個社會中討一口飯吃。父親向他抱歉,弟弟爲她不安,但她的意志已决,明知就業艱難,還是寧願跑穿了鞋底,向徵聘廣吿中尋覓。

然而社會上人浮於事,她祗是一個平平常常的中學畢業生,又怎樣出人頭地?她祗管苦苦尋求職業,却把石教授對她的一片誠心忘記了,直到石教授等不住,教小鶯來找她,她才想到。

英華獨自去石家,推開門,不見石教授也不見小鶯。却見一個高大深沉的男子正在彈琴製譜,抽着烟斗,全神貫注地,時彈時寫,全不覺得英華已進來站在身旁。她等了半天,見他老是彈不完寫不

完,只好說了聲:

「對不起。」

他一怔,回頭看見她,連忙站起,嘴裏的烟斗却摔在地下了。他們同時「啊」了一聲,同時俯身檢拾那斷了的烟斗,却不慎碰了頭,各自叫痛。他忙說:

「哦!對不起。」

「不,我對不起您。」

他拾起了破烟斗,疑惑道:

「您是……」

「我是小鶯的同學。」

「哦,林小姐,你就是林英華。」他這才想起來了,請她坐下,說:

「小鶯和我爸爸出去了,一會兒就回來,我是她哥哥,我叫天聲。」

她就想吿辭,天聲挽留她,說:

「我爸爸說過,要是你來了,請你等着他回來吧。」

英華就留下來,兩人坐着沒話可說,他把斷了的煙斗咬在口裏,使英華看着笑了出來。天聲很窘

,把烟斗取下,不知道怎樣才好。幸虧石教授同小鶯正在此時回來了,才打破了這個沉悶的僵局,石教授說:

「林小姐,怎麽不上我這兒來玩?在家裏幹什麼?」

「沒幹什麽,」英華坦率地吿訴他說:「我正在找事做。」

「找到了沒有?」石教授很關心。

她低頭道:

「沒有。」

石教授立起來走動,滿屋子裏沉默,很不好受。他走到鋼琴旁,撫着琴鍵忽然回頭道:

「練了歌沒有?」

「沒有。」她又低下頭去。

天聲向她注視,眼光裏流露着婉惜與關心。石教授站在琴旁提議道:

「來,今天就試一試好不好?」又向天聲說:

「你來彈琴。」

「我……」英華茫然問。

天聲已走向鋼琴前坐下了,向她問:

「彈什麽?」

「唔,」她應了一聲再無法推辭,才抬起頭來輕輕的說:「秋雲,可是我忘了詞兒了。」

「我先提你一遍好了。」

天聲撫動琴鍵,英華唱,唱完,等着石教授說話,但是他好久不作聲,等了半天才說:

「很好,可是……你得多……」說到這裏,他再也說不下去,祗唉了一聲。等他們全歸了座,他又沉思了一會,才說:

「林小姐,你一定不能放棄你的音樂,否則……太可惜了。」

她低下頭去,又聽得他慈祥的聲音說:

「你一定要找一件比較輕鬆的工作,多一些時間練歌,你太有希望了。」

英華很感動,臉色在轉變,忽然立起來說:

「啊,我要走了。」

石教授也不留她,站起說:

「你的事,我替你找,你不用灰心。」

「謝謝您,再見,小鶯,石先生。」

石教授和天聲點頭看她出門,小鶯送她走,英

華對她說:

「請代我謝謝老伯的好意,可是我怕是沒有機會的。」

「别那末說。」小鶯安慰她。

「喔,還有一件事,」英華又說:「你哥哥的烟斗,我非常抱歉。」

小鶯不懂她的話,一時倒怔住了。忽地天聲的語音在她後面道:

「沒有關係的。」

英華回頭看,感到有些侷促不安,又急忙回身走。天聲笑着說:

「再見!」

英華也說:

「再見!」

這是在幾天以後了。天聲到英華家來找她,先認識了英華的弟弟英才,一個硏究音樂,一個硏究生物,格格不相投,英才自己說要做一個醫生,天聲問他:

「爲什麽不要做音樂家?」

「因爲太窮。」英才不加思索地道。

這使天聲一怔,很尷尬,幸得英華來了,天聲立起來說:

「爸爸給你找到事了,是一家人家要請一位媬姆。」

「管孩子!」這在她的念頭裏是新鮮的。

「是的,」天聲說:

「可是你不願做?」她呆了一會,忽然道:

「不,不,我情願做的。」

「這會兒那主人正好在家,你馬上就可以去的,我陪你去。」

「好的,」英華答應了就走,天聲跟着她,英才目送他們去了,繼續畫他的生物畫。

那家的主人姓徐,是一個新近喪偶的工程師,有一個孩子需人照顧。老媽子不能適合這個要求,石教授才向他推荐了英華。天聲陪着她到了徐家,徐工程師很好說話,倒是他姊姊有些麻煩,問長問短的,聽說她沒有結過婚,從來不曾照顧過孩子,

就嚴厲地說:「那你怎麽可以做媬姆呢?」

英華感到很沒趣,立起來要想走了。在旁聽了半天的徐工程師攔住道:

「慢着,林小姐,請你跟我來,先讓寶寶跟你見個面再說。」

英華莫名其妙的跟他上樓,他開了育兒室的門。寶寶是一個五六歲大的孩子,很活潑,正在一塊小黑板上畫着什麽,一個老媽子陪着他,然而却顧自看着窗外。英華走上幾步柔聲道:

「寶寶,你想畫什麽?」

「畫蘋果,」那孩子回轉頭來天真地說。

「來,我來跟你畫。」說着就取過粉筆來在黑板上畫,三兩筆就畫成了。

寶寶很歡喜,忽然問:

「你是誰,」

「我姓林……你看這蘋果好不好?」

「寶寶,」徐工程師進來抱起兒子說:「這個姑姑好不好?她以後就跟你玩。」

「好,」那孩子滿臉是笑,對着英華看。

這事情就這樣决定了,第二天開始,英華就幹起了從未幹過的媬姆工作。石教授送了她一本兒童心理學,並囑咐她每星期上自己這裏來練歌兩次,以求深造。英華感謝他爲自己設想得這樣週到,高興得連道謝的話都說不出來了。

於是英華安心在徐家帶領孩子,她喜歡孩子,孩子也喜歡她,徐工程師又待她好,使她十分安心。每星期兩次到石教授那裏練歌是從不間斷的,每次總是天聲爲她伴奏,石教授在身旁邊聽邊指點,她漸漸有了進步。家裏的生計也比較寬裕了,她很滿足於眼前這個生活。

天聲和英華日久生情,已經很親熱。那天他們在公園裏約會,她帶着寶寶同來。寶寶玩着脚踏車,她和他坐着說話,天聲說:

「昨天你說有東西送給我,我一晚都沒有睡着,天一亮就起來了……」

「胡說,」英華笑着嗔他,一面伸手到身後去取那東西給他,却是一枝新烟斗,他很喜歡,玩了一會送到口裏咬着,她問:

「好不好?」

「好。」

「喜歡不喜歡。」

他故意說:

「不喜歡。」

兩人正笑,朱媽匆匆走來說:

「林小姐,不好了,你快回家去,你老太爺不好了。」

英華大驚,立起身來就走,又止步說:

「朱媽,你當心帶寶寶回去。」

她趕回家,英才已哭得人事不知,爸爸已走完了他辛苦的人生道路,撇下他們姊弟二人去了。又是石教授一家幫着她料理喪事。晚上,孤燈凄涼,姊弟倆相依爲命,她决定爲了照顧英才,祗好不去徐家做事了,就向徐工程師提出辭職。他問明了理由,就說:

「這問題很容易解决,把你弟弟接到我們這兒來住,不就可以照顧了麽?」

「那怎麽可以呢?」她看着徐工程師。

「說老實話,我這樣做是爲了寶寶,並不是爲

了你,所以你不用心裏過不去。」

她雖知道他的話是從心裏說出來的,還在躊躇,寶寶在床上醒來叫姑姑,她過去抱他,親熱得像母子,這辭職的事就成過去了。

英才從此就和英華同住在徐家,她的喪父之痛漸漸淡去,一心一意照顧着孩子。某一夜,風雨雷電驟起,英華急於去安慰寶寶,徐也隨後趕來,她請他去關上自己房間裏的窗,等到他從英華房裏關好窗回出來,却讓朱媽看見。

從此,謠言就在徐家滋生,徐的姊姊爲朱媽所惑,相信他們已有了愛昧。妬忌與不滿使她出言無狀,却讓英才聽見了,他十分痛苦,却不願去吿訴姊姊。

英華在石教授的薰陶之下,歌藝有了飛快的進境,石教授爲她安排了個音樂會。這音樂會非常成功,然而英才却在台下聽到了更大的對他姊姊的侮辱。徐和他的姊姊以及許多朋友都是聽衆,天生尖刻的她看到英華的成功越發妬憤交加,和一些人耳語着,說她的弟弟已爲這個女人着迷了,有人不相信,她冷笑道:

「怎會假,哼,你看吧,把舅老爺都養在家裏了。」

英才聽得清清楚楚,站起來就走,他很憤怒,當晚就把聽到的一切吿訴了英華。說:

「他姊姊侮辱你,這已經不是第一次了,他們在說你跟徐先生……他們說得很難聽,他們還在背後叫我做舅老爺。」

「我不明白,」英華十分難過,「爲什麽凡是女人做事情,常常會遭到這種侮辱?弟弟,我們這時就走。」

徐工程師已站在門外聽了多時,儘管他愛着英華,但他從來不曾有過這種念頭。他勸她不要走,不要離開寶寶,但她已經决定了,卽使寶寶的天真也不能使她回心轉意了。

她帶着英才住在一個小公寓中,第二天去看石教授,石教授和小鶯都同情她,可是却爲她以後的生活發愁。正好這時天聲到徐家找不到英華回來,第一句話就說:

「有人要請你灌唱片。」

大家都是那樣注意,石教授興奮地道:

「說下去!」

「沒有什麽好說,」天聲有些詫異,「就是這麽一句話:有人要請英華灌唱片。」

大家都爲他這個喜訊鬆了一口氣,英華喜極而泣,倒在小鶯懷中。

天聲帶英華去接洽,去灌音,灌音的時候還伴着她奏鋼琴。英華的天才終於獲得了發揮,她紅了,唱片越灌越多,名氣也隨着越來越响,收入也增加了。

天聲和英華志同道合,接近的機會又多,自然而然的他們就結婚了。

這是一對圓滿的婚姻,有音樂聯繫着他們的感情與整個生命。他們一個作曲,一個灌唱片,英才跟他們住在一起,開頭的一個時期,生活過得很舒服很快活。但這個時期並不長。

婚後有那麽一天,英華編織着羢綫衣等候天聲回來。窗關着,玻璃上飄着雨水,屋子裏很靜很平

安。英華的心飛得遠遠的,也不知想到那裏去了。

一陣門鈴聲喚回她的神馳,她知道是天聲回來了,也不知道有沒有被雨水打溼?她搶步去開了門,天聲進來,脫下雨衣掛起,沉默而頺喪地走向沙發坐下。這行動使空氣凝重。

英華從他雨衣袋裏取出一叠歌譜,看了看,過來放在鋼琴上,無意地問道:

「這些樂譜放在這兒好麽?」

天聲兩腿伸直,手捧着頭,似乎很疲倦,頭也不抬的隨口道:

「隨便擱什麽地方!」

這態度與語氣使英華詫異,但隨卽有了瞭解。

她給他倒茶點火,等他抽了幾口烟,才婉聲道:

「什麽事?天聲。」

「他們還是不要這支樂譜,說是近來不收音,」他的語聲裏充滿了失望的音調。

「不要這樣不高興,慢慢的我們再聽聽,有什麽不好的地方,我們再改,」

「這不是改得了的,」天聲憤然道:「老實說,他們要的已經不是這一套了。」

「他們要什麽?」她不明白他所指何在。

「他們要的是……你聽:」

英才在隔室正吹起口哨,那韻味是完全的爵士曲,英華不覺發怔,天聲立起來叫道:

「英才!」

「什麽事?」英才從裏邊走出來。

「英才,」天聲說:「我要求你不再啍這種調子,好不好?」

說完回身走開,使空氣驟然緊張,英華拍着弟弟的肩頭安慰他,然而他還是不懂。

事後英華就想到天聲的曲譜,必然有了什麽問題,她到唱片公司去,那邊正在收音,那曲調就跟英才所啍的差不多。唱片公司的經理陸誠之把她請進經理室,對坐着,嚴肅地道:

「林小姐,你有沒有辦法,勸勸你們那位石先生?否則……」

「陸先生說的是什麽意思?」

「我們想要他跟着潮流走,可是他不肯。你知道的,如果收了唱片沒人要,我們這公司還開着幹麽?」

「沒人要?」英華有些不相信,前一時她自己所灌的唱片不是曾經大出風頭麽?

「銷路還是有,可是很少,我們總希望多做些生意,大家好。這是上個月的報吿,你們收的那幾張唱片,到今天爲止,才銷不滿一百張,可是他們那個,最差的已經上了五千了。什麽都在變,音樂當然也要變。」

她聽了頗有些感觸,又參觀了一次播音,爵士樂的旋律使她感到新奇,甚至溶化了。

她别了陸誠之回家,開門就使她對屋裏的景象吃驚,天聲在狂亂地彈琴,頭髮從額頭披下,顯然是醉了。他突然止了彈奏,伸手取酒瓶。英華趕上去搶過那瓶酒,看着他狂亂的眼神道:

「天聲,你這是爲什麽?」

天聲立起來搶那酒瓶,含糊地叫道:

「給我!」

英華也不知是從那裏來的勇氣,突然用力把酒瓶朝地上摔去,碎了,酒流滿地。天聲看看地下,又看看英華,含怒道:

「你這是什麽意思?」

「我不要你喝酒!」她嚴肅地用斬釘截鐵的音調說:「天聲,這不是喝酒可以解决的事,麻醉不能使你忘記現實。天聲,你不但不能醉,你一定要比誰都醒睜開眼睛來,認識一下現實,」

天聲聽完後臉容嚴肅,拿起烟斗藏入袋裏,回身走出門去,英華急喊道:

「天聲!」

回答她的是關門聲,他已出去了。她回過身來坐下,十分難受,窗上雨正飄打,從雨到晴,從日到夜,室內燈光已明。

天聲還沒回來,石教授和小鶯倒來安慰她了。

小鶯說起英華已有孕,這使石教授更加不安起來,原本他已接受了南洋一個華僑學校的聘約,去教授音樂,現在他想不去了,他要眼看着天聲與英華和好如初。

「爸爸,」小鶯說:「現在哥哥嫂嫂急的是經濟問題,您在這兒,難道能幫助他們解决生活?」

石教授頺然坐下,拍着沙發感嘆道:「生活,生活,都是爲了生活,」

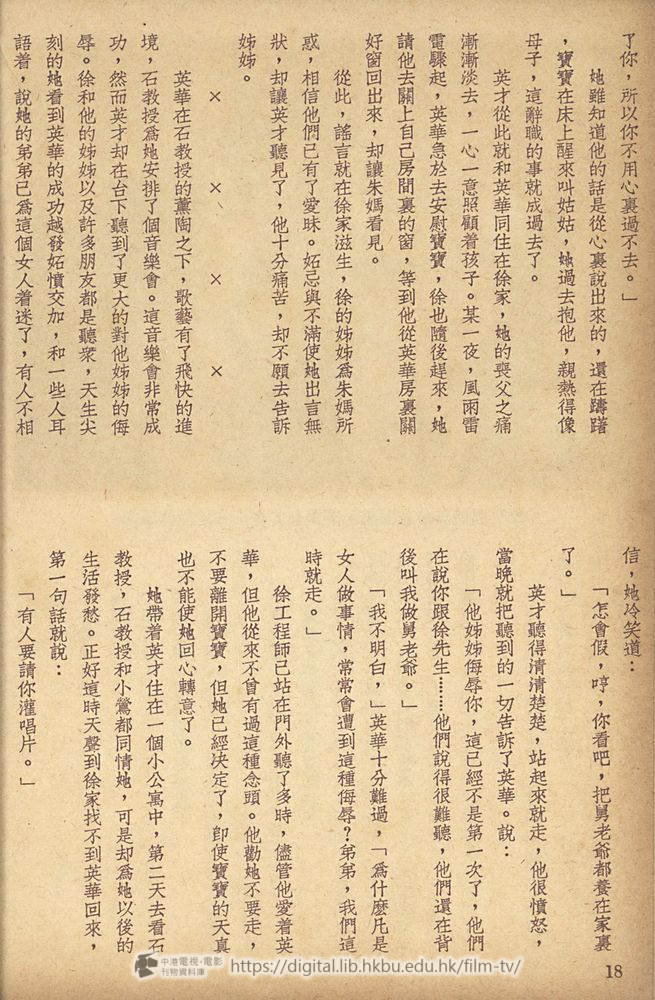

於是他們談到了生活與藝術的分野,又談到正宗音樂與爵士曲的比較,英華以爲爵士曲也是一種藝術,天聲不應該用酒麻醉自己,向心目中的敵人作消極抵抗,石教授和小鶯都同意她的說法,他勸她忍耐,别和天聲一般見識,他說:

「你看在我的份上,祗要你長在他身邊,他就不會走到末路上去的,我本想尋他回來,可是我和小鶯明兒一早就要走,所以這個担子全放在你身上了。」

「我都知道,」英華說:「我和天聲一塊兒來送你們。」

石教授已經拿起手杖向外走,忽然又回頭問:

「吿訴我,英華,你們家裏還有多少錢?」

「您放心,」她扮着笑臉說:

他掏出一個金錶來交給她說:

「這個你留着,不要推辭,希望你們備而不用作個紀念。」

她感動地收下,看着它,錶上的長短針從十時推移到二時多了。握錶的手已垂下,她在沙發上沉沉睡去了。

英才爲她蓋上氈子時弄醒了她,她摸摸他的頭髮,親密地道:

「别爲我煩心,哦,你究竟預備考那一家大學,决定了沒有?」

「我……」英才囁嚅着低下頭去,「姊姊,我想找事做,」

「什麽?」英華坐起來看他,「你不是想學醫生麽?爲什麽忽然又變心?」

「因爲要讀完醫科,還得六年方可以自立。」

「不,弟弟,這是我答應爸爸的,你必定要讀下去,我必定要使你讀下去。」

英才很感動,英華聽得門鈴响趕去開門,進來的却是爛醉如泥的天聲,一個常在唱片公司裏主持收音的人扶他回來,這人叫做陳淼,今天早晨他們就曾見過一次,那時他在指揮樂隊,那曲子就是天聲所痛恨的爵士音樂。他在夜總會裏發現天聲飲酒大醉,送他回來,一直扶他進臥室睡好,英華謝了他,忙着服侍天聲,陳淼走出去,說:

「林小姐,我在外頭等,我想跟你說句話。」

「好的,我就來。」英華回頭說,一面爲天聲

脫鞋。

她服侍天聲舒服睡好,這才走出來,見陳淼和英才對坐着。說:

「真謝謝您,陳先生。」

「我是在夜總會裏碰見天聲的,有個周醫生吿訴他,說你已經有孕了,他聽了放下酒杯就走,可是走了幾步忽然又回來,一聲不响的祗是喝酒,遂致醉倒了。林小姐,我不懂,你爲什麽不把這個喜事吿訴他?」

「我……」她欲言又止,對英才說:

「弟弟,你先去睡,看明兒精神不好。」

「我不用去睡,你說好了,」他十分生氣,又道:「你不說,我替你說,因爲我姊姊怕我姊夫着急,因爲他們已經好久沒有收入,姊姊,你連我也瞞了,也因爲你怕我着急,怕我因此不肯去考大學,是不是?」

英華的頭低下去,她的苦心被他說穿了,有一種被瞭解的喜悅,却又教她接觸了冷酷的現實,她抬起頭,望望英才,又望望陳淼,陳說:

「林小姐,我不敢勉強你,如果你肯把爵士音樂也當作是一種藝術,也許你就會對她發生好感;明天我還收音,我希望你再來聽聽,或者試着收幾支歌也好。」

她答應了,又記下他的電話號碼,然後把他送走,又勸英才早些去睡,自已却再也睡不着。

天聲酒醒後,向她致歉,她撫着他的頭髮流着淚道:

「别那末說,你父親明天一早要上船,我答應他我們都去送行,早一點睡,什麽話都等明天再說罷!」

但是明天他們不能去送行了,天聲當晩突然發病,來勢很兇,醫生看過後說是腦神經的病,會影响到眼睛與耳朵,尤其是眼睛,如果不開刀,也許會變盲,英華嚇慌了,又沒人商量,突然她看見桌上的金錶,金錶下壓着陳淼的卡片,她就决定了怎麽去做了。

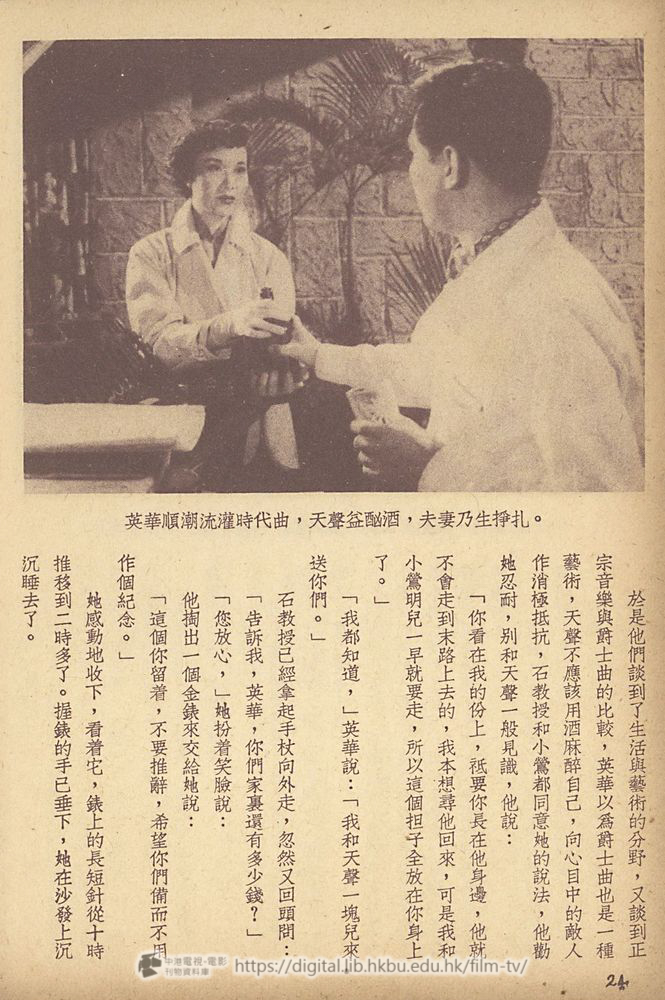

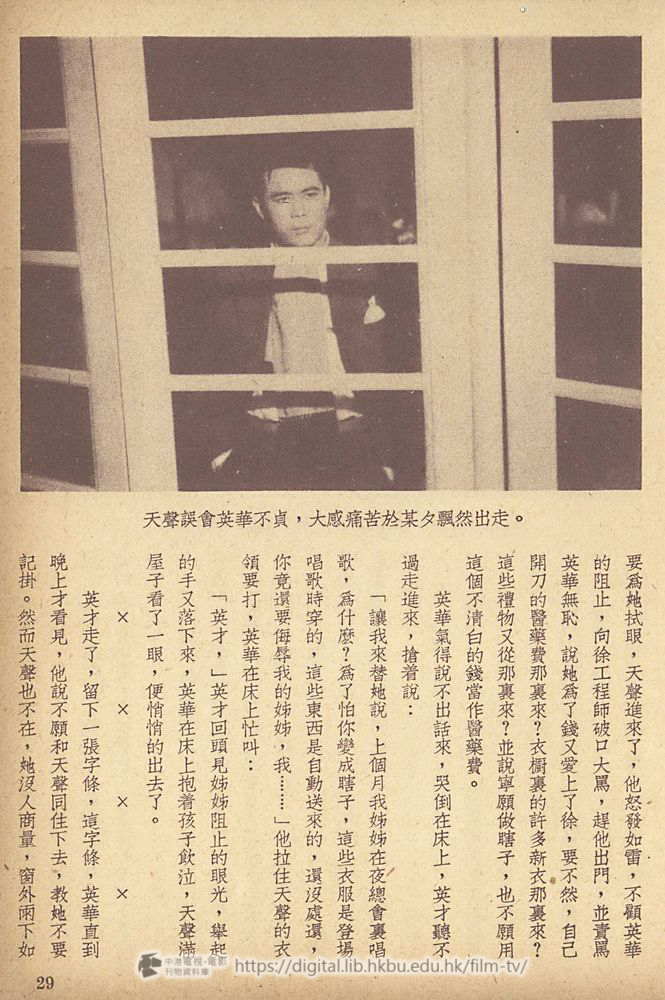

她開始唱爵士音樂,她的唱片又暢銷,於是醫好了天聲的病,而天聲却爲這個和她吵嘴了幾次,說她侮辱了藝術,她解釋,他不聽,大踏步往外走

,她喊他不應,突覺腹痛倒下,不久便養下了一個女兒。

英才在外室,不安地踱着,他不知自己該怎麽做,天聲醉薰薰的開門進來,英才吿訴他,他似乎已沒了聽覺,英才打他,這才如夢方醒,衝進房去,在床邊伏下,英華原在飲泣,忽然回頭,天聲低頭道:

「英華,我對你太不好了。」

「看,天聲看,我們的女兒。」她已轉悲爲喜,天聲却感動得泣不成聲了。

平安日子過了沒多久,天聲的病原還未斷根,非得開刀不可,英華沒法,灌唱片的收入不夠付手續費,恰巧鳳凰夜總會的馮經理要求她表演一個月,不惜重酬,她爲了天聲,也甘願做一個歌女了。

整個夜總會裏都爲她的美麗與歌聲瘋狂了,沒多天,她的名字就在社交圈裏被人傳揚着,並且陸續有人送禮物給她,也有人約會她,雖然她回絶了那些約會,但禮物是放下就走,沒法送還,祗好堆着。

她每天去醫院探望天聲,他在漸漸好起來,她

希望他能在醫院裏住滿一個月,那末她在夜總會裏的表演就不會讓他知道了,她騙他說,唱片銷路很好,所收的版稅已足夠付他的醫藥費與生活,教他放心。

又是幾天過去,追求英華的人更多了,禮物像流水般送來,都是放下就走,退也沒處退,天聲的眼睛也大好了,已經除去了繃帶,可以看人了,本來他可以出院,但是英華要他住滿一個月,她不願任何威迫利誘,回絶了夜總會續約的要求,等候着天聲回來。

天聲回來,無意中看到那些堆積着的禮物,先就有些不高興,她還不明白,問他又不說,祗在心裏納悶,這樣的日子過了三四天。

那天徐工程師來看她,還帶了寶寶來,原本在天聲病中,他也爲了石教授寫信託他照應來看過她一次,他們談起小鶯不久也就要結婚了,正說着,小孩子哭了,英華進房去照料,寶寶也要去看看,徐跟他進了她的臥室,正看着孩子,寶寶却弄痛了英華的眼睛,徐埋怨着寶寶,一面取出手怕來,正

要爲她拭眼,天聲進來了,他怒發如雷,不顧英華的阻止,向徐工程師破口大罵,趕他出門,並責罵英華無恥,說她爲了錢又愛上了徐,要不然,自己開刀的醫藥費那裏來?衣櫥裏的許多新衣那裏來?這些禮物又從那裏來?並說寧願做瞎子,也不願用這個不清白的錢當作醫藥費。

英華氣得說不出話來,哭倒在床上,英才聽不過走進來,搶着說:

「讓我來替她說,上個月我姊姊在夜總會裏唱歌,爲什麽?爲了怕你變成瞎子,這些衣服是登場唱歌時穿的,這些東西是自動送來的,還沒處還,你竟還要侮辱我的姊姊,我……」他拉住天聲的衣領要打,英華在床上忙叫:

「英才,」英才回頭見姊姊阻止的眼光,舉起的手又落下來,英華在床上抱着孩子飲泣,天聲滿屋子看了一眼,便悄悄的出去了。

英才走了,留下一張字條,這字條,英華直到晚上才看見,他說不願和天聲同住下去,教她不要記掛。然而天聲也不在,她沒人商量,窗外雨下如

注,又到那裏去找他,電話鈴响,醫院裏說有個叫林英才的青年被車子撞傷了,叫她快去看,她趕去,醫院裏的護士吿訴她,英才的傷勢是沒有大礙的,但暫時還不能去看他,英華祗好心神不定的回家來。

家,現在也不像個家了,女孩姍姍還祗有幾個月大,她什麽都不懂,那裏知道母親心裏的苦。英華記罣着英才的傷勢,又記罣着天聲還不回來,她拾起地上的破烟斗放在梳粧台上,這也不知是天聲所打碎的第幾個煙斗了。她抬頭看,對面床上空蕩蕩的,天聲大槪又喝醉了,她把他的睡衣摺起放在床上,這時疲勞使她再也撑不住,便熄了燈就睡去了。

醒來,對面還是空床,天聲還是沒有回來,她忽然感到從心底而起的絶望,一陣冰涼,她知道他這一去再也不會回來了,她張口,忽然發覺嗓子已經啞了,像聲帶已經破裂了一樣,像冬天來臨時的寒蟬,再也沒法唱出一個音符了,她大驚,唱片公司今天還等她灌音呢,怎麽辦?她希望不久能復原,但醫生看過後回答她,說嗓帶受寒受雨,而且憂

愁傷人,已沒法恢復常態了。

窗外落葉飄飄,秋盡冬來,她覺得屋子裏是那樣寂寞那樣冷,現在祗有姍姍這個小生命支持着她的精神與肉體,否則,她想自己會活不下去的。

然而她畢竟活下去了,姍姍的長大使她更堅強,英才傷癒出院,也幫着她料理家計,一家子倒過得很平安,日久,對於天聲的憶念也祗如一個夢,遙遠的,糢糊的,倒像那祗是一個不相干的人,與自己無涉的了。

韶光如矢,姍姍也長大成人了,就跟她母親當年的影子一樣美麗,能安慰英華的寂寞了。日子過得還不錯,一個小學慕英華之名,聘她教授音樂,她雄心未已,不加考慮的就答應去了。

那一天,姍姍陪她去上課,她撫着風琴想唱,一句,兩句,不行,那聲調簡直比全不曾學過音樂的人還要難聽,小孩子們哄堂大笑。

她感到難過,想起當年在夜總會裏表演時的盛况,想起自己的唱片暢銷時的情形,拿來跟今日一比,那真令人感慨無已了。她放手不彈,激動着,

姍姍奔進來抱住她說:

「媽媽,您不要難過,他們是不知道的!」

課堂的孩子呆住了,他們怎知道這兩鬢已斑的女人,眼前是啞不成聲,誰知道她當年的歌聲嘹喨,誰知道她曾紅極一時呢!

英華抬頭,還以爲自己的眼睛花了,對門站着的豈不是石教授和徐工程師,還有寶寶也長大成人了。她覺得一陣歡喜,這些人都是她所忘不了的,都曾給過温暖的記憶,她走過去,還沒有來得及說話,走廊外有一個人是更使她吃驚了,那是一去不返的天聲呀,十幾年闊别,頭髮也如霜了,英才陪着他,他呆呆的站着,不敢向前,似乎是爲了怕她責怪。

然而有一種力量在他們兩人之間牽引着,使他們不自覺的走攏去,互相伸出手來,像當年年輕時一樣,擁抱在一起了。

多少甜酸苦辣從心頭湧起,那滋味真難消受。連旁邊的石教授,徐工程師和英才,凡曾深知他們當年那一段內情的人,也不禁深深地感動了。

——完——