Interviewee: Wu Lo Sai

Participating Organization: Hong Kong Women Christian Council

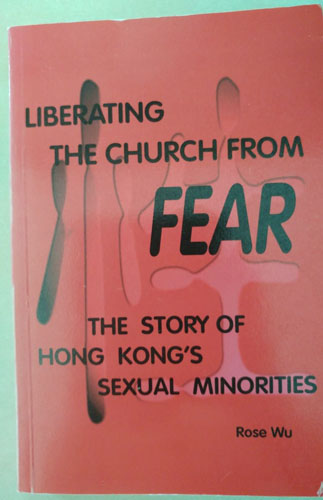

Dr. Wu Lo Sai was born in 1951 and graduated from Divinity School of Chung Chi College, in the Chinese University of Hong Kong. She then received her doctoral degree in theology and feminism from the Episcopal Divinity School under the supervision of Carter Heywood. Dr. Wu was a founding member of the Hong Kong Women Christian Council in 1988 and took part in the women’s declaration on supporting direct election in 1988. Dr. Wu also served as the general secretary of the Hong Kong Christian Institute and as the first convenor of the Civil Human Rights Front. Dr. Wu is still active in social events, including her participation in the Hong Kong 1 July protest in 2003.

Dr. Wu introduced herself by noting that she was born in a Christian family and attended church activities from an early age. She recalled her participation in a local church renewal movement program organized by Sheung Kung Hui Kei Oi Church and the Church of Christ in China Shum Oi Church. In the program, she came to know Rev. Kwok Nai Wang. Rev. Kwok and his pastoral work deeply influenced Dr. Wu’s life course and work. She shared her service experience in Shum Oi Church and the forms of theological thought that she has come across. She shared the origin of her vision for Christian women’s ministry and her experience in the Hong Kong Women Christian Council (founded in 1988). She reminisced about her participation in Hong Kong’s pro-democratic movement as a Christian feminist activist. She also reflected on the theological principles that guide her social participation.

(Only interview summaries can be provided in the English version. If you hope to read the full interview transcript or watch the interview video, please switch to the Chinese version.)