受訪人士:蔡元雲

參與團體:突破

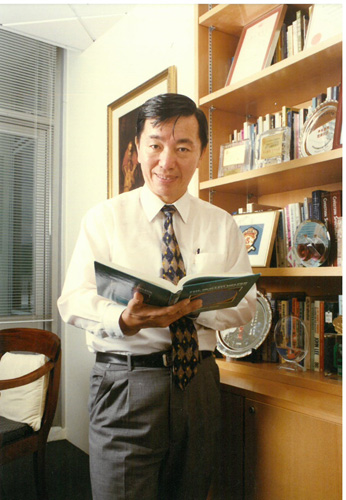

蔡元雲醫生出生於1945年,1971年畢業於加拿大曼尼托巴醫學院,獲取醫學博士學位,學成後旋即返港,於播道醫院行醫。當時,因感香港青少年的困境和需要,於1973年創辦《突破》雜誌,1976年蔡醫生再往美國Trinity International University攻讀心理輔導,學成後回港至今。蔡醫生現任突破機構榮譽總幹事、青年發展基金會長等職務,他積極參與社會事務,曾被香港政府委任為多個有關青少年政策及服務的委員會成員。

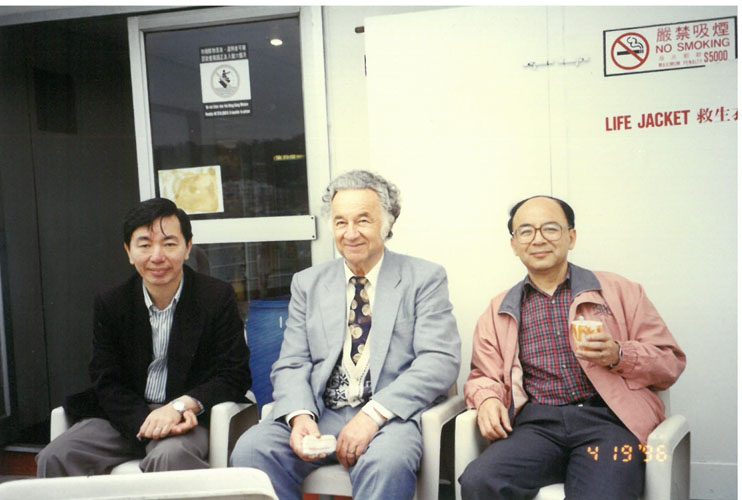

郭教授

:

蔡醫,多謝你,可以與你進行口述歷史訪問,我們第一次基本上是談你的生命故事,所以很自然地,你一直想說甚麼都可以的。可否先談一下你的出生背景和資料?

蔡元雲

:

好,我先談一下出生背景,其實我的背景很受歷史影響。因為當時中日戰爭,父親是寧波人,幾代都行船的,日本攻打上海,寧波受到影響,爺爺叫我爸爸⋯獨子來的,他說你走吧,於是父親真的走了,他(爺爺)說我年紀這麼大不離開了。於是(父親)就走到雲南昆明,遇上母親,就在那裡結婚,我就出生了。我出生的時候已經和平了,1945,所以我叫元雲,在雲南出生的第一個兒子。然後,打完仗當然要回到故鄉,我就回到寧波,寧波那條村很窮的,媽媽是昆明的城市孩子,住不慣,我爺爺很好,就說不如搬到上海,我也和你一起到上海。我兩地走,結果到上海了,所以我幼年其實最初是在上海長大。但內戰呢⋯我爺爺真的很好,他說你是我獨子嫡孫,你走。我們又再走,在1948年就走來香港了。

(我們)很窮的,住在西營盤一間很小的鞋房。媽媽很勇敢,我當時三歲就被送去讀一年級(笑)。[郭:嘩,新來三歲讀一年級。]她不知道有幼稚園,當時幼稚園也不流行。那家學校很好,你給了二十元學費,當時而言二十元不便宜了,進了幼稚園。長話短說吧,我竟然升班,因為原來我的班主任很疼愛我,經常捉著我的手寫字,媽媽在家也捉著我的手寫字,於是乎我一直都升班。但由於(年紀)小,(我)很自卑,個個都比你高,所以當時我很慘,打乒乓球不夠高,踢球又不懂,所以很內向也很羞愧的人。結果媽媽很好,幫我由私校轉為聖公會小學,聖公會聖馬太,也轉低了一級。結果很出奇,我很感謝當時的恩師,我小學的老師。當時我偷書被他捉到了,但他放我一馬,他說蔡元雲我相信你以後不會再做同樣的事,我就發憤讀書,結果讓我小學會考考入了King''''s,於是我就在King''''s讀書。

在King''''s,我也不用功讀書的,因為我不懂讀書為了甚麼,我家人又沒有要求,很不認真的。一下打籃球,一下踢毽,甚麼都去玩。直至我中六晚段認識了一個基督徒,中七就信主,我發憤讀書,too late(笑),考不進香港大學的醫科。結果輾轉我的家人很好,他們信任我,將他們的積蓄都供我去Winnipeg,我在Winnipeg很用功讀書,在那邊讀醫科讀了七年。

最重要那七年改變了我一生,因為我發覺有一群人很厲害,在每個學科都很出色,後來畢業後也很出色,有些是國防部高官、有些是教授、有些醫生、律師、engineer,甚麼都有,但最重要的是我們的團歌叫living for Jesus,所以我在那裡一年的冬令會我就獻身給主,我要live for Jesus。[郭:是你大學一年級(的事)?]大學第一年已經奉獻了,然後第一年的暑假也改變了我。我去了一個夏令營,David Adeney與Stephen Knights都是中國的宣教士,他們用普通話與我講道,以及講中國的歷史。那一年我在camp裡獨自一人在Lake Ottawa,Lake Iowa的旁邊做了禱告,我說這群宣教士這麼愛中國,我說主啊你要願意差我回香港和中國服侍你,我就做了這樣一個奉獻。亦是因這個緣故,我(為)等候我的配偶定下幾個原則:第一是要愛主,因我奉獻了給主。第二也要愛我,要接受who I am,我的家庭背景也較複雜。第三要愛中國,我不會留在加拿大。第四也要愛我家人,我希望他也能接納,結果神預備了一個配偶。[郭:你進大學的年份是哪一年?]1964,我畢業在1971,結婚在1970,70年結婚以後才去做intern,接下來那一年就大兒子出生。本來我想繼續讀完內科專科才回來,但我的好朋友回到播道醫院,他說我們幾個醫生都走了,你又說想回香港、中國事奉,不如你先回來吧,以後再讀專科。我等候了一輪,決定回來,於是我在1971年,畢業以後就回來了,在播道醫院做。(我)在播道醫院做了五年,不過神改寫了我的故事,因為做到第二年我就認識了蘇恩佩,在九龍城寨我講一個福音戒毒的講座,誰不知蘇恩佩在這裡,那就長話短說,(我說)蘇恩佩我很早就看你的書了,《仄徑》等等那些,為甚麼你在這裡?她說醫生叫我來香港養病,我說為甚麼養病來了這裡?她最後說我想看看這城市的年輕人為甚麼會變成這樣,這麼年輕就吸毒,我想認識一下這個城市。結果她開了一個祈禱會,為這個城市的年輕人祈禱。祈了一年之後,恩佩決定想辦個雜誌,在1973年。想不到她邀請我,她說元雲你會考慮參加嗎?我說我不懂的,我是醫生。她說不是,我看得出你對年輕人很有passion,我很想邀請你,你與太太等候一下。

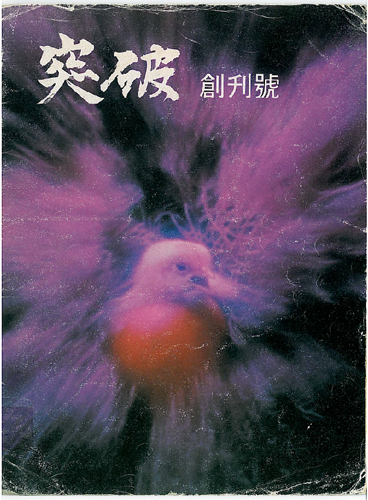

1973年6月,我就決定參加突破,part-time。[郭:蘇恩佩是養病時開祈禱會?]是的,她少年已經cancer,最後在Wheaton和Moody(讀書),讀完之後神呼召她,回到台灣開了校園團契和《校園》雜誌,接下來去了新加坡開了《前哨》雜誌,在新加坡她也去David Adeney的discipleship center,但醫生說她弱,叫她先回香港養病。誰不知在她養病時,就讓我遇到她。所以1972年遇到她以後,用了一年時間禱告,同一時間很多人後來成為我的同工。[郭:有甚麼人?]梁永泰、朱杞祥 、陳喜謙、李金漢,有好幾個⋯有些是我們Winnipeg的人,Benny Chin、Ruth Chan也在。[郭:Benny Chin是錢理群?]錢北斗,他後期才join的。於是祈禱一年後,恩佩說很希望為這個城市的年輕人出一份雜誌,當時唯一一本基督教雜誌在報攤賣的是《燈塔》,剛剛結業了。她說沒有聲音的,很希望為這年城市的年輕人出一份(雜誌),不是說教,是希望他們想一下生命,想一下文化,結果1976年底就出了。我禱告後答應恩佩是part-time的,因為我個人都很safe,我喜歡做醫生(笑),亦覺得自己OK的,醫院也很看重我,所以我決定part-time。Part-time了幾年我就知道我要改變,突破雜誌因為(突破)發展得很快,嘩,全城都很好反應。後來電台請我們開了一個突破時刻,我還做了DJ,很多人寫信和來電,於是又開了一個輔導服務。我早上在醫院,下午在《突破雜誌》,晚上在輔導中心,也兼做了DJ(笑),很開心,但發覺應付不了。所以我在1976年,與太太和同工祈禱,make了個decision,我不能腳踏兩船,我決定放棄醫學。爸爸當然很反對,也反對了幾十年,但我覺得我也應踏出一步,結果我去了Trinity,在芝加哥Deerfield的三一神學院,我選擇那裡是有原因的,因我發覺我想讀counselling,但我相信counselling應該是integrated with theology,當時我看過Dr. Gary Collins寫的東西,exactly他想integration of psychology and theology,我想讀counselling是rooted in the word of God,於是乎我決定選擇了,結果沒有選錯。我在那裡兩年,Dr. Gary Collins很好,每個星期都見我,因為我也很想知道自己是否應該走這條路,他就firm 了我。

我畢業後回來就full-time,一眨眼由開始到現在,若由開始計算已經四十五年,四十五年當然很多轉變,慢慢說一下突破的轉變。由雜誌到電台又輔導,梁永泰回來用影音又搞了很多事情,沒想到九七回歸的時間改變了突破的方向,很重要的,我一定要說。因為當時(我們)發覺香港人不斷走,都離開了,而且離開的時間我都覺得很稀奇,為甚麼呢?因為很多人都游說我們離開,說將來沒甚麼空間的,沒有宗教自由,不如走吧,保留實力。後來做了個study,發覺百分之九十五的香港年輕人不能離開,因為經濟問題,以及讀書很好拿到scholarship都走不了的。所以我與同工祈禱,如果他們走不了,我們的calling是服侍香港年輕人是不應該走的,所以我們instead of移民,移去另一個safe的地方,我們反而買了吳松街的突破中心,那裡成為一個symbol,我們committed了那裡。[郭:是甚麼時候買的?]1982年。[郭:所以在當時,人們已經在談論離開的問題?]不是82年。[郭:在七幾年的時候⋯]剛剛是82年,戴卓爾夫人跌一跤的時候,那個時間我們覺得應該考慮留下來。我們最初在牛頭角有個突破中心,但因為當時不夠地方用,不如instead of⋯我們當然賣了那兒,剛剛那裡拍賣卻沒有人要,因為沒有人買,每人都不相信當時的市道,所以突破那個地方,吳松街那裡是被Bank of Montreal own了,就拿出來拍賣,我們走去見他(銀行負責人),十六層,都是一個miracle來的。

那個Bank of Montreal的負責人是一個法國的加拿大人,他問為甚麼你們有興趣買,我說我們做突破青年工作,又做電台,他說我以前也在那裡做電台,然後一路聊下去,他說你們做的事真的很meaningful,by the way why are you here?我就告訴他,我們很committed to 香港,很希望為香港年輕人做些事情,想要有個地方,instead of 撤退,我們想擴展。他說I like you,我很想賣給你,你們會參加我們的拍賣嗎?我說我們不能拍賣,拍賣要叫價嘛,我們每次叫價都要開個董事會(笑),不能由我決定,他說OK,then give me an offer。(我說)我check過了,你們的底價是一千八百萬,我們就底價幫你買,他說已經有人offer了,要讓他想一下。後來隔天他打電給我,他說我們很想(賣)給你們,不如二千萬,我們(賣)給你,you think about it。我與同事祈禱,我說不好,我試一下他的底線,我回電給他,一千八百萬,你要知道我們不是有錢的機構。他想了想,再來電給我,is yours,但你星期一,今日已經是weekend了,你星期一五時正要給我們down payment,二百七十萬。我後來祈禱,糟了,那有這麼多⋯誰不知恰好有個donor經過香港,說你們做的事很好,我們很想support你,有甚麼project(笑)?結果他真的幫我們湊夠了二百七十萬,就放了這個table ,所以突破第一次在地產版出現就是這裡了。(報紙說)有個機構對香港很有信心,你們沒人買樓,它買了,就登在地產版了(笑),這是一個milestone。

我們當時等投出了一句很重要的說話,我們說,根,為何人沒有了身份?根是一個人的身份,我們說有三重身份,這也是你們想問我的問題。第一,我們在香港長大,我們對這個城市應該承擔,所以我們是香港人。第二,我們是華人,我不用國籍,我用種族的身份,華人是我們的根源,無論我們的政治如何,我們也要為我們的華人,像保羅說我愛骨肉之親,所以我們另一個身份是民族的身份,植根香港,尋根中國。但我覺得一個人最重要的身份,就是永恆的身份,是神的兒女,所以扎根永恆。當時永泰幫忙拍了一套《根》,就是講身份的,那套《根》沒想到很震撼,因為我們問一些最basic的問題,覺得一個年輕人最重要的問題是:我是誰?誰是身份,但你甚麼身份就有其權利,也有其承擔,所以我們當時《根》在香港場場都滿,是一個multi-image。這也不止,嘩,海外請我們去放,場場也滿。我記得Toronto,我借了間戲院,他說我們第一次借給人放一些多媒體,我們這裡放電影,試你一幾場,場場都爆,十場全滿。他說你可以再(放)久一點嗎?我就說我們要走了,所以我們總共在北美放了一百場,很多major cities。

我覺得這對我們很重要,對我個人也很重要,即我們尋回自己的根。香港的年輕人,我們與他們同行,植根香港,承擔,而且尋根中國,不要忘記你的歷史,扎根永恆,不要忘記你是神所創造。這個很影響我們以後的事奉,當然到九七再接近些,1992⋯剛才的82,84年中英聯合聲明。92年呢,人們再走,因為餘下五年。我們再祈禱,我說沒有理由走的,Time Magazine出了一期叫city with a deadline date,說香港完蛋了。我們祈禱,沒有理由deadline的,there is a light in twenty first century。當時我與同工study twenty first century,二十一世紀到底是個甚麼世紀,當時出了很多futurology的書,我們都看過了,John Naisbitt,Alvin Toffler這些,發覺二十一世紀其實很challenging,我們決定進入二十一世紀,栽培年輕人成為二十一世紀的僕人領袖,Robert Greenleaf,我們很相信是servant leader,而且當然回應,於是我們祈禱,這是another miracle。

因為我們沒有地方,我們想建一個training centre,我們check過很難找到這樣一個地方。誰不知在我教會的祈禱會,有個弟兄在政府裡工作,幫助政府找地的,他聽到我的禱告,他說,蔡醫,我幫你找吧,我替政府search地的。幾天之內就search到四個地方給我,長話短說,我們來到亞公角山道,嘩,真的⋯它本來是一間學校,但最後建不成,就丟荒在這裡,變了一個government的land,我們在那裡祈禱,我真的記得很清楚,我們幾個同工都在,禱告很清楚,迦勒的祈禱,give me this mountain。我看到的,我說有一天在這個山頭上,香港的年輕人,國內的年輕人,世界的年輕人都會在這裡,我們栽培他們成為二十一世紀的領袖。很奇怪,政府半年之內批了給我們,是一個miracle。我們看了那合約,很好,非常好,因為我們沒有錢買的,但合約上寫得很清楚,五十年給我們用,每年都要交租,每年交一千元,我覺得非常合理,於是就簽了(笑)。

當然要開始籌錢,我還記得,一億八千萬,政府也問我們,一億八千萬怎樣籌得到?我說不知道,政府說我們幫你一把吧,賽馬會、獎券基金。(我說)我們不是不尊重這些機構,但我們不希望讓年輕人一個感覺,我們endorse他們賭博,那他們說then you are hopeless,你怎樣籌啊(笑)。我就祈禱,長話短說,真的幾年內籌到,於是建了。建了以後就改變我們,為甚麼呢?忽然間,一個平台國內很多學校來,香港很多學校來,然後真的成為一個平台。而且我們回應二十一世紀建了幾個館,二十一世紀是個資訊的年代,information era,所以我們有資訊館,study information technology對世界的影響。二十一世紀是一個文化衝突的地方,東西冷戰完結,九大文明衝突,clash of cultures,所以我們建了一個文化館,回應文化的挑戰。二十一世紀其中一件事是年輕人很lost,現在叫生涯規劃,不知道人生怎樣走,我們就開了個創路坊,按著每個人幫他們創立應該走的路,不被社會dictate,不被父母dictate。最後是更新園,因為我發覺在二十一世紀其實人們很lost,生命是甚麼,生命怎樣去更新,可以活在一個不同的二十一世紀。二十一世紀與二十世紀是個完全different的世紀,所以我們開了,於是那裡就成立了。亦因這緣故,很出奇,揭開了我們進入中國的伏線,華東師範大學有人來與我們合作,後來請我們進去繼續合作,做生命教育和心理教育。香港政府也很看重這個地方,因為它看見我們做了很多這些事,於是差不多高官都來看過。董建華先生也來過幾次,看過之後,也邀請我做青年事務委員會的主席,那裡也影響了我。[郭:他們直情來看了幾次?]是的,他們很多高官來的,後來又找我去聊天,問我青年人怎樣,最後邀請我。(他說)覺得我們真的做青年工作,(發覺)我們很紮實,很多學校與你合作,也很開心,於是就邀請我做青年事務委員會的主席。那個也改寫我了,因為你們也關心我在香港的social和political的參與。[郭:對。]

當然第一天我們也參加的,不是在教會四壁之內,我們的calling呢⋯覺得教會裡,只有百分之五的年輕人of population在,百分之九十五在外面,所以我們由day one都是關心圈外的羊。耶穌拋下九十九去找那一隻(羊),我經常說拋下那五隻去找那九十五隻(羊)。所以第一,我們都是打街戰的,進入學校、去報攤、在書局、在電台,其實在打一場文化戰。恩佩稱這是文化的救贖、文字的救贖,她影響我很大,所以我很有影響。當然,在政府的時間改寫了我。為甚麼改寫呢?我覺得年輕人的個人問題,其實是一個系統的問題,system出了問題,家庭的系統、教育的系統、經濟的系統,影響了他,所以我(用)systemic approach,tackle那些systems。但我進入政府以後,發現不只是system,而是結構性的問題,structural的。最大的structure有兩個,一個是economic structure,一個是political structure。我發覺如果我們做青少年工作,不能忽略經濟和政治結構,因為它們在shape整個社會的走向,也在shape青年人,所以我進去以後也重新反思我的服侍。

當然突破也很好,它free了我,說我們完全support你。(他們)找了梁永泰做總幹事,還請了assistant幫我,free了我。我在突破也有些參與,但很少了,不再做總幹事。我有一段時間在政府,差不多佔我百分之八十的時間,為甚麼佔這麼多時間呢?我不是去做顧問,我向特首說,你請我來開會的話,我不會來的,除非你讓我影響政策,我希望是evidence based,要做研究,實證為本的政策,而不是by polling,你by polling是不work的,polling是political decision,但我要evidence based。他同意,結果也給我funding,然後他support我。所以我說我現在under民政局,這也正常,青少事務委員會,但我發覺青年工作是與七個局有關,教育局、食物衛生局,當時不是這名字、勞福局、所有經濟發展等等⋯與七個局相關,我說如果我只under民政局是不work的,你要support,如果我要和教育(局)傾,你要與我一起與教育局長開會。如果與經濟有關,你要與我一起開會,否則那段時間沒有意思,而且你也要給我funding,我要做research要有funding,而且我report to你,你要幫我開全部的會議。

第二,我report to Central Policy Unit,因為每年的施政,它都要負責寫。我要多謝英國政府,在當時它已經請我入Central Policy Unit。[郭:在回歸前?]回歸前,當時Dr. Leo Goodstadt很好,我under他學到很多東西。他真的好,他討論policy有概念的,有evidence的。[郭:顧汝德?]對,很厲害的。我到最後也不知道是誰nominate我進去,後來我也繼績在CPU,我也在CPU很久。董生也很相信我,把我放到很多committees。現在叫扶貧委員會,找我做VTC,很多年輕人在VTC底下,所有related to青少年那些committees我都參與了,最高(峰)的時候有九個(笑)。最後曾蔭權來電給我,說你超標了,報紙(刊)登出來了,我們只限六個(committees),你要馬上辭去三個(笑)。我說不關我的事,後來那三個都是你叫我參與而已(笑)。他說那三個不能辭,其他那些要辭(笑),我馬上辭去三個。為甚麼我說這些呢?因為這影響我的視野,它讓我在另一個level去看青少年工作,青少年工作不只是personal的工作,是一個文化工作,是一個system的工作,而且我發現是一個structural的工作。世界的政治和經濟,其實shape了教育、家長、世界,也包括年輕人,所以我自己一個tackle其中一個很根源的structural problem,有時候是structural sin,我認為這影響我怎樣去參與。

當然我也繼續做前線(工作),我不是不做前線,但我就會⋯而且有一件事我很開心,原來很多在大學裡做research的(人)很solid,很認真,也很多是基督徒,發現在政府的架構裡也很多有心人,所以他們也很開心。我在裡面找到很多partners,大家一起tackle,最後在扶貧和很多領域裡,我們也做了幾好的研究,這對我而言,也開了一個新的視野,讓我能夠從另外一個角度去看青少年工作。好了,我在這裡一口氣說了這麼多,你可以想請我clarify一些事情。[郭:好的。]

(我們)很窮的,住在西營盤一間很小的鞋房。媽媽很勇敢,我當時三歲就被送去讀一年級(笑)。[郭:嘩,新來三歲讀一年級。]她不知道有幼稚園,當時幼稚園也不流行。那家學校很好,你給了二十元學費,當時而言二十元不便宜了,進了幼稚園。長話短說吧,我竟然升班,因為原來我的班主任很疼愛我,經常捉著我的手寫字,媽媽在家也捉著我的手寫字,於是乎我一直都升班。但由於(年紀)小,(我)很自卑,個個都比你高,所以當時我很慘,打乒乓球不夠高,踢球又不懂,所以很內向也很羞愧的人。結果媽媽很好,幫我由私校轉為聖公會小學,聖公會聖馬太,也轉低了一級。結果很出奇,我很感謝當時的恩師,我小學的老師。當時我偷書被他捉到了,但他放我一馬,他說蔡元雲我相信你以後不會再做同樣的事,我就發憤讀書,結果讓我小學會考考入了King''''s,於是我就在King''''s讀書。

在King''''s,我也不用功讀書的,因為我不懂讀書為了甚麼,我家人又沒有要求,很不認真的。一下打籃球,一下踢毽,甚麼都去玩。直至我中六晚段認識了一個基督徒,中七就信主,我發憤讀書,too late(笑),考不進香港大學的醫科。結果輾轉我的家人很好,他們信任我,將他們的積蓄都供我去Winnipeg,我在Winnipeg很用功讀書,在那邊讀醫科讀了七年。

最重要那七年改變了我一生,因為我發覺有一群人很厲害,在每個學科都很出色,後來畢業後也很出色,有些是國防部高官、有些是教授、有些醫生、律師、engineer,甚麼都有,但最重要的是我們的團歌叫living for Jesus,所以我在那裡一年的冬令會我就獻身給主,我要live for Jesus。[郭:是你大學一年級(的事)?]大學第一年已經奉獻了,然後第一年的暑假也改變了我。我去了一個夏令營,David Adeney與Stephen Knights都是中國的宣教士,他們用普通話與我講道,以及講中國的歷史。那一年我在camp裡獨自一人在Lake Ottawa,Lake Iowa的旁邊做了禱告,我說這群宣教士這麼愛中國,我說主啊你要願意差我回香港和中國服侍你,我就做了這樣一個奉獻。亦是因這個緣故,我(為)等候我的配偶定下幾個原則:第一是要愛主,因我奉獻了給主。第二也要愛我,要接受who I am,我的家庭背景也較複雜。第三要愛中國,我不會留在加拿大。第四也要愛我家人,我希望他也能接納,結果神預備了一個配偶。[郭:你進大學的年份是哪一年?]1964,我畢業在1971,結婚在1970,70年結婚以後才去做intern,接下來那一年就大兒子出生。本來我想繼續讀完內科專科才回來,但我的好朋友回到播道醫院,他說我們幾個醫生都走了,你又說想回香港、中國事奉,不如你先回來吧,以後再讀專科。我等候了一輪,決定回來,於是我在1971年,畢業以後就回來了,在播道醫院做。(我)在播道醫院做了五年,不過神改寫了我的故事,因為做到第二年我就認識了蘇恩佩,在九龍城寨我講一個福音戒毒的講座,誰不知蘇恩佩在這裡,那就長話短說,(我說)蘇恩佩我很早就看你的書了,《仄徑》等等那些,為甚麼你在這裡?她說醫生叫我來香港養病,我說為甚麼養病來了這裡?她最後說我想看看這城市的年輕人為甚麼會變成這樣,這麼年輕就吸毒,我想認識一下這個城市。結果她開了一個祈禱會,為這個城市的年輕人祈禱。祈了一年之後,恩佩決定想辦個雜誌,在1973年。想不到她邀請我,她說元雲你會考慮參加嗎?我說我不懂的,我是醫生。她說不是,我看得出你對年輕人很有passion,我很想邀請你,你與太太等候一下。

1973年6月,我就決定參加突破,part-time。[郭:蘇恩佩是養病時開祈禱會?]是的,她少年已經cancer,最後在Wheaton和Moody(讀書),讀完之後神呼召她,回到台灣開了校園團契和《校園》雜誌,接下來去了新加坡開了《前哨》雜誌,在新加坡她也去David Adeney的discipleship center,但醫生說她弱,叫她先回香港養病。誰不知在她養病時,就讓我遇到她。所以1972年遇到她以後,用了一年時間禱告,同一時間很多人後來成為我的同工。[郭:有甚麼人?]梁永泰、朱杞祥 、陳喜謙、李金漢,有好幾個⋯有些是我們Winnipeg的人,Benny Chin、Ruth Chan也在。[郭:Benny Chin是錢理群?]錢北斗,他後期才join的。於是祈禱一年後,恩佩說很希望為這個城市的年輕人出一份雜誌,當時唯一一本基督教雜誌在報攤賣的是《燈塔》,剛剛結業了。她說沒有聲音的,很希望為這年城市的年輕人出一份(雜誌),不是說教,是希望他們想一下生命,想一下文化,結果1976年底就出了。我禱告後答應恩佩是part-time的,因為我個人都很safe,我喜歡做醫生(笑),亦覺得自己OK的,醫院也很看重我,所以我決定part-time。Part-time了幾年我就知道我要改變,突破雜誌因為(突破)發展得很快,嘩,全城都很好反應。後來電台請我們開了一個突破時刻,我還做了DJ,很多人寫信和來電,於是又開了一個輔導服務。我早上在醫院,下午在《突破雜誌》,晚上在輔導中心,也兼做了DJ(笑),很開心,但發覺應付不了。所以我在1976年,與太太和同工祈禱,make了個decision,我不能腳踏兩船,我決定放棄醫學。爸爸當然很反對,也反對了幾十年,但我覺得我也應踏出一步,結果我去了Trinity,在芝加哥Deerfield的三一神學院,我選擇那裡是有原因的,因我發覺我想讀counselling,但我相信counselling應該是integrated with theology,當時我看過Dr. Gary Collins寫的東西,exactly他想integration of psychology and theology,我想讀counselling是rooted in the word of God,於是乎我決定選擇了,結果沒有選錯。我在那裡兩年,Dr. Gary Collins很好,每個星期都見我,因為我也很想知道自己是否應該走這條路,他就firm 了我。

我畢業後回來就full-time,一眨眼由開始到現在,若由開始計算已經四十五年,四十五年當然很多轉變,慢慢說一下突破的轉變。由雜誌到電台又輔導,梁永泰回來用影音又搞了很多事情,沒想到九七回歸的時間改變了突破的方向,很重要的,我一定要說。因為當時(我們)發覺香港人不斷走,都離開了,而且離開的時間我都覺得很稀奇,為甚麼呢?因為很多人都游說我們離開,說將來沒甚麼空間的,沒有宗教自由,不如走吧,保留實力。後來做了個study,發覺百分之九十五的香港年輕人不能離開,因為經濟問題,以及讀書很好拿到scholarship都走不了的。所以我與同工祈禱,如果他們走不了,我們的calling是服侍香港年輕人是不應該走的,所以我們instead of移民,移去另一個safe的地方,我們反而買了吳松街的突破中心,那裡成為一個symbol,我們committed了那裡。[郭:是甚麼時候買的?]1982年。[郭:所以在當時,人們已經在談論離開的問題?]不是82年。[郭:在七幾年的時候⋯]剛剛是82年,戴卓爾夫人跌一跤的時候,那個時間我們覺得應該考慮留下來。我們最初在牛頭角有個突破中心,但因為當時不夠地方用,不如instead of⋯我們當然賣了那兒,剛剛那裡拍賣卻沒有人要,因為沒有人買,每人都不相信當時的市道,所以突破那個地方,吳松街那裡是被Bank of Montreal own了,就拿出來拍賣,我們走去見他(銀行負責人),十六層,都是一個miracle來的。

那個Bank of Montreal的負責人是一個法國的加拿大人,他問為甚麼你們有興趣買,我說我們做突破青年工作,又做電台,他說我以前也在那裡做電台,然後一路聊下去,他說你們做的事真的很meaningful,by the way why are you here?我就告訴他,我們很committed to 香港,很希望為香港年輕人做些事情,想要有個地方,instead of 撤退,我們想擴展。他說I like you,我很想賣給你,你們會參加我們的拍賣嗎?我說我們不能拍賣,拍賣要叫價嘛,我們每次叫價都要開個董事會(笑),不能由我決定,他說OK,then give me an offer。(我說)我check過了,你們的底價是一千八百萬,我們就底價幫你買,他說已經有人offer了,要讓他想一下。後來隔天他打電給我,他說我們很想(賣)給你們,不如二千萬,我們(賣)給你,you think about it。我與同事祈禱,我說不好,我試一下他的底線,我回電給他,一千八百萬,你要知道我們不是有錢的機構。他想了想,再來電給我,is yours,但你星期一,今日已經是weekend了,你星期一五時正要給我們down payment,二百七十萬。我後來祈禱,糟了,那有這麼多⋯誰不知恰好有個donor經過香港,說你們做的事很好,我們很想support你,有甚麼project(笑)?結果他真的幫我們湊夠了二百七十萬,就放了這個table ,所以突破第一次在地產版出現就是這裡了。(報紙說)有個機構對香港很有信心,你們沒人買樓,它買了,就登在地產版了(笑),這是一個milestone。

我們當時等投出了一句很重要的說話,我們說,根,為何人沒有了身份?根是一個人的身份,我們說有三重身份,這也是你們想問我的問題。第一,我們在香港長大,我們對這個城市應該承擔,所以我們是香港人。第二,我們是華人,我不用國籍,我用種族的身份,華人是我們的根源,無論我們的政治如何,我們也要為我們的華人,像保羅說我愛骨肉之親,所以我們另一個身份是民族的身份,植根香港,尋根中國。但我覺得一個人最重要的身份,就是永恆的身份,是神的兒女,所以扎根永恆。當時永泰幫忙拍了一套《根》,就是講身份的,那套《根》沒想到很震撼,因為我們問一些最basic的問題,覺得一個年輕人最重要的問題是:我是誰?誰是身份,但你甚麼身份就有其權利,也有其承擔,所以我們當時《根》在香港場場都滿,是一個multi-image。這也不止,嘩,海外請我們去放,場場也滿。我記得Toronto,我借了間戲院,他說我們第一次借給人放一些多媒體,我們這裡放電影,試你一幾場,場場都爆,十場全滿。他說你可以再(放)久一點嗎?我就說我們要走了,所以我們總共在北美放了一百場,很多major cities。

我覺得這對我們很重要,對我個人也很重要,即我們尋回自己的根。香港的年輕人,我們與他們同行,植根香港,承擔,而且尋根中國,不要忘記你的歷史,扎根永恆,不要忘記你是神所創造。這個很影響我們以後的事奉,當然到九七再接近些,1992⋯剛才的82,84年中英聯合聲明。92年呢,人們再走,因為餘下五年。我們再祈禱,我說沒有理由走的,Time Magazine出了一期叫city with a deadline date,說香港完蛋了。我們祈禱,沒有理由deadline的,there is a light in twenty first century。當時我與同工study twenty first century,二十一世紀到底是個甚麼世紀,當時出了很多futurology的書,我們都看過了,John Naisbitt,Alvin Toffler這些,發覺二十一世紀其實很challenging,我們決定進入二十一世紀,栽培年輕人成為二十一世紀的僕人領袖,Robert Greenleaf,我們很相信是servant leader,而且當然回應,於是我們祈禱,這是another miracle。

因為我們沒有地方,我們想建一個training centre,我們check過很難找到這樣一個地方。誰不知在我教會的祈禱會,有個弟兄在政府裡工作,幫助政府找地的,他聽到我的禱告,他說,蔡醫,我幫你找吧,我替政府search地的。幾天之內就search到四個地方給我,長話短說,我們來到亞公角山道,嘩,真的⋯它本來是一間學校,但最後建不成,就丟荒在這裡,變了一個government的land,我們在那裡祈禱,我真的記得很清楚,我們幾個同工都在,禱告很清楚,迦勒的祈禱,give me this mountain。我看到的,我說有一天在這個山頭上,香港的年輕人,國內的年輕人,世界的年輕人都會在這裡,我們栽培他們成為二十一世紀的領袖。很奇怪,政府半年之內批了給我們,是一個miracle。我們看了那合約,很好,非常好,因為我們沒有錢買的,但合約上寫得很清楚,五十年給我們用,每年都要交租,每年交一千元,我覺得非常合理,於是就簽了(笑)。

當然要開始籌錢,我還記得,一億八千萬,政府也問我們,一億八千萬怎樣籌得到?我說不知道,政府說我們幫你一把吧,賽馬會、獎券基金。(我說)我們不是不尊重這些機構,但我們不希望讓年輕人一個感覺,我們endorse他們賭博,那他們說then you are hopeless,你怎樣籌啊(笑)。我就祈禱,長話短說,真的幾年內籌到,於是建了。建了以後就改變我們,為甚麼呢?忽然間,一個平台國內很多學校來,香港很多學校來,然後真的成為一個平台。而且我們回應二十一世紀建了幾個館,二十一世紀是個資訊的年代,information era,所以我們有資訊館,study information technology對世界的影響。二十一世紀是一個文化衝突的地方,東西冷戰完結,九大文明衝突,clash of cultures,所以我們建了一個文化館,回應文化的挑戰。二十一世紀其中一件事是年輕人很lost,現在叫生涯規劃,不知道人生怎樣走,我們就開了個創路坊,按著每個人幫他們創立應該走的路,不被社會dictate,不被父母dictate。最後是更新園,因為我發覺在二十一世紀其實人們很lost,生命是甚麼,生命怎樣去更新,可以活在一個不同的二十一世紀。二十一世紀與二十世紀是個完全different的世紀,所以我們開了,於是那裡就成立了。亦因這緣故,很出奇,揭開了我們進入中國的伏線,華東師範大學有人來與我們合作,後來請我們進去繼續合作,做生命教育和心理教育。香港政府也很看重這個地方,因為它看見我們做了很多這些事,於是差不多高官都來看過。董建華先生也來過幾次,看過之後,也邀請我做青年事務委員會的主席,那裡也影響了我。[郭:他們直情來看了幾次?]是的,他們很多高官來的,後來又找我去聊天,問我青年人怎樣,最後邀請我。(他說)覺得我們真的做青年工作,(發覺)我們很紮實,很多學校與你合作,也很開心,於是就邀請我做青年事務委員會的主席。那個也改寫我了,因為你們也關心我在香港的social和political的參與。[郭:對。]

當然第一天我們也參加的,不是在教會四壁之內,我們的calling呢⋯覺得教會裡,只有百分之五的年輕人of population在,百分之九十五在外面,所以我們由day one都是關心圈外的羊。耶穌拋下九十九去找那一隻(羊),我經常說拋下那五隻去找那九十五隻(羊)。所以第一,我們都是打街戰的,進入學校、去報攤、在書局、在電台,其實在打一場文化戰。恩佩稱這是文化的救贖、文字的救贖,她影響我很大,所以我很有影響。當然,在政府的時間改寫了我。為甚麼改寫呢?我覺得年輕人的個人問題,其實是一個系統的問題,system出了問題,家庭的系統、教育的系統、經濟的系統,影響了他,所以我(用)systemic approach,tackle那些systems。但我進入政府以後,發現不只是system,而是結構性的問題,structural的。最大的structure有兩個,一個是economic structure,一個是political structure。我發覺如果我們做青少年工作,不能忽略經濟和政治結構,因為它們在shape整個社會的走向,也在shape青年人,所以我進去以後也重新反思我的服侍。

當然突破也很好,它free了我,說我們完全support你。(他們)找了梁永泰做總幹事,還請了assistant幫我,free了我。我在突破也有些參與,但很少了,不再做總幹事。我有一段時間在政府,差不多佔我百分之八十的時間,為甚麼佔這麼多時間呢?我不是去做顧問,我向特首說,你請我來開會的話,我不會來的,除非你讓我影響政策,我希望是evidence based,要做研究,實證為本的政策,而不是by polling,你by polling是不work的,polling是political decision,但我要evidence based。他同意,結果也給我funding,然後他support我。所以我說我現在under民政局,這也正常,青少事務委員會,但我發覺青年工作是與七個局有關,教育局、食物衛生局,當時不是這名字、勞福局、所有經濟發展等等⋯與七個局相關,我說如果我只under民政局是不work的,你要support,如果我要和教育(局)傾,你要與我一起與教育局長開會。如果與經濟有關,你要與我一起開會,否則那段時間沒有意思,而且你也要給我funding,我要做research要有funding,而且我report to你,你要幫我開全部的會議。

第二,我report to Central Policy Unit,因為每年的施政,它都要負責寫。我要多謝英國政府,在當時它已經請我入Central Policy Unit。[郭:在回歸前?]回歸前,當時Dr. Leo Goodstadt很好,我under他學到很多東西。他真的好,他討論policy有概念的,有evidence的。[郭:顧汝德?]對,很厲害的。我到最後也不知道是誰nominate我進去,後來我也繼績在CPU,我也在CPU很久。董生也很相信我,把我放到很多committees。現在叫扶貧委員會,找我做VTC,很多年輕人在VTC底下,所有related to青少年那些committees我都參與了,最高(峰)的時候有九個(笑)。最後曾蔭權來電給我,說你超標了,報紙(刊)登出來了,我們只限六個(committees),你要馬上辭去三個(笑)。我說不關我的事,後來那三個都是你叫我參與而已(笑)。他說那三個不能辭,其他那些要辭(笑),我馬上辭去三個。為甚麼我說這些呢?因為這影響我的視野,它讓我在另一個level去看青少年工作,青少年工作不只是personal的工作,是一個文化工作,是一個system的工作,而且我發現是一個structural的工作。世界的政治和經濟,其實shape了教育、家長、世界,也包括年輕人,所以我自己一個tackle其中一個很根源的structural problem,有時候是structural sin,我認為這影響我怎樣去參與。

當然我也繼續做前線(工作),我不是不做前線,但我就會⋯而且有一件事我很開心,原來很多在大學裡做research的(人)很solid,很認真,也很多是基督徒,發現在政府的架構裡也很多有心人,所以他們也很開心。我在裡面找到很多partners,大家一起tackle,最後在扶貧和很多領域裡,我們也做了幾好的研究,這對我而言,也開了一個新的視野,讓我能夠從另外一個角度去看青少年工作。好了,我在這裡一口氣說了這麼多,你可以想請我clarify一些事情。[郭:好的。]

郭教授

:

剛才你說得很好,說你由一個文化的角度裡,看到可能是一個系統的青少年問題,接著結構或政策制度上需要改善。先回到文化,你回顧在七十年代,你跟著蘇恩佩做突破,要關心年輕人,要關心文化,有甚麼事件是很深印象的嗎?

蔡元雲

:

有一件事件我想每個人都會記得,就是金禧事件。這事件背後,其實年輕人是有聲音的,其實也有justice的問題存在。即是一間學校,這樣繼續下去⋯恩佩走得很前,於是注意這件事,也寫了些文章。那個也影響我,打文化的仗,不是關上門,在自己的禮拜堂裡說文化這樣那樣,說些抽象東西,你不能離地。當年輕人出來表達了意見,而且不是personal grievance,是整個文化的結構上出了一些問題,是不fair的。所以當時我們發聲了,這樣一件簡單的事件,也影響我們怎樣去看前面要走的路。

郭教授

:

你們當時⋯在金禧(事件)時,算是一個官民衝突,學生與政府的衝突,教會和學生的衝突,甚至有些人懷疑是左派在挑撥同學,突破用一個甚麼的立場去看這件事?

蔡元雲

:

我們永遠是站在年輕人的一方,透過他們的眼睛去看(事件),沒有人全對的,無論教育學校或政府,我們一定從年輕人成長的angle去看的。我覺得任何人都不能做些事情影響他們的development,應該fair and just。我覺得應該有公義,也有憐憫,所以我們永遠從這個angle,而不是政治的角度去參與。政治就是take side的,即我要不左邊,要不就右邊,我發覺這樣的話,就有bias。你很neutral,從年輕人的成長,讓他們活出真我,活出該走的路,所以其他的事情都應該從這個角度。你做教育都是以他們為本而已,教育不是為社會製造一些工作機器嘛。你也希望每一個人能按不同的智能,不同的passion,不同的aptitude,讓他們走該走的路,然後合起來貢獻社會,所以我們的信念一定由此開始,因為我們的calling始終是年輕人。當然我們分析年輕人和分析文化,仍然用我們聖經的觀點,甚麼才是公義、甚麼才是憐憫、甚麼才是just,我們從這方面有我們的立場,所以有時會得罪人。[郭:多說一些,怎樣得罪人?] 好像那件事,其實很political,我們不是當political issue,而是一個年輕人發展的issue,那我們發言永遠從這個出發點,你怎樣批評我們,也是好的,沒有guilt feeling,我們很認真去看。

另外我說一個較敏感的事,另外有一件事我在當時站得很出的,就是八九六四。我觀察到當時全世界都很震撼,當然震撼的時間其實很明顯是整個socialism,社會主義、共產主義面對著一個crisis。89年是一個分水嶺,結果蘇聯解體,中國亦面對危機,年輕人站出來,中國的年輕人上街,很少見的。我當時一直看,發生甚麼事呢?為甚麼在我們國家裡,這麼多年輕人上街?其實他們上街說的都是心底話,他們說反官倒,說真心話的,於是反應很強烈。我們派人真的進去訪問,到現場發現他們真是說真話,也引來很多共鳴。我們很支持他們,覺得(他們)真心說話是為國家好的,而且國家最初也很好,會接見他們和討論,最後急劇轉變,就八九六四。六四那一晚我在家,我看著電視,我也不相信,沒理由的,沒理由手無寸鐵的孩子需要用到槍火和坦克車來對付。那一晚我看了很多台,我記得看到最後,我convince,我在家中大廳裡跪下哭了。於是我與同事討論,我說這不make sense,這是一個公義的問題,不是政治的問題。當然年輕人也不太成熟,但不成熟也能dialogue的。所以坦白說,我當時每天都上街,我也有參與的。我參與不是政治的,當時我參與了一個機構,叫基督徒愛國民主運動,那個很簡單,第一是我們有信仰,這個信仰是愛,但有公義的。我們是真的愛國,我覺得那些年輕人也是愛國的,中國無論是甚麼制度,都要有民主的成份,民主的意思不只是制度,而要是聽民間的話,所以我們叫基督徒愛國民主運動。運動的意思,不只是一個祈禱,當時的祈禱數以萬計,紅館坐滿了人,因為我們基督徒也很愛中國,然後我就參與了。

很多人最後勸我不要參與,我說我沒有任何意圖想推翻任何政權,但我身為一個基督徒,覺得一個國家亦要尊重人的聲音,也要尊重年輕人的聲音。所以我到今天還是堅持這一個看法,因為我覺得人也要尊重歷史,尊重甚麼是公義和憐憫,所以這也影響我,這算不算政治參與呢?當然,這有政治意識在,但我不是從一個政治的角度去參與,我永遠覺得自己不要捲入political system裡,我尊重人做politician,我沒有calling,也沒有智慧去做politician。我很尊重politician,即很成功的politician,我也很喜歡。我很尊敬的人,舊約裡當然是但以理,他是一個politician。我當然也知道Nelson Mandela,他本來是暴力的嘛,坐了牢二十七年的時間裡,他改變了,他出來說愛,說forgiveness,說消除種族隔離,他是我一個很尊敬的基督徒總統,他真的live他的faith,這些(人)就成為我很重要的榜樣。我不是politician,只是青年工作者,既然政治系統也邀請我進去做政策顧問,我不是官員,全部都是volunteer,沒有收過一分錢,也不是官員,我覺得這樣更好,這樣更超然,我沒有捲進政治的鬥爭。政治一定有鬥爭,這個黨要贏那個黨,就會捲入power struggle,power是重要的,但power同時是corrupt的,total power就total corrupt,所以我很小心,不要為power去參與,我經常check自己,也找一群人為我祈禱,希望我保持一個pure的青年工作者的心去參與。所以我這些參與是沒有內疚,不需要apologize,當然我不是說所有decisions都做對了,但我也希望自己用一個基督徒的心,以聖經的準則去measure我的參與。當然最後不只是我的參與,也有很多其他的基督徒和突破的參與,但我覺得我也樂意從這樣的角度,以一個民間的基督徒團體,讓年輕人也有平台去發出自己的聲音,這是我們的信念。

另外我說一個較敏感的事,另外有一件事我在當時站得很出的,就是八九六四。我觀察到當時全世界都很震撼,當然震撼的時間其實很明顯是整個socialism,社會主義、共產主義面對著一個crisis。89年是一個分水嶺,結果蘇聯解體,中國亦面對危機,年輕人站出來,中國的年輕人上街,很少見的。我當時一直看,發生甚麼事呢?為甚麼在我們國家裡,這麼多年輕人上街?其實他們上街說的都是心底話,他們說反官倒,說真心話的,於是反應很強烈。我們派人真的進去訪問,到現場發現他們真是說真話,也引來很多共鳴。我們很支持他們,覺得(他們)真心說話是為國家好的,而且國家最初也很好,會接見他們和討論,最後急劇轉變,就八九六四。六四那一晚我在家,我看著電視,我也不相信,沒理由的,沒理由手無寸鐵的孩子需要用到槍火和坦克車來對付。那一晚我看了很多台,我記得看到最後,我convince,我在家中大廳裡跪下哭了。於是我與同事討論,我說這不make sense,這是一個公義的問題,不是政治的問題。當然年輕人也不太成熟,但不成熟也能dialogue的。所以坦白說,我當時每天都上街,我也有參與的。我參與不是政治的,當時我參與了一個機構,叫基督徒愛國民主運動,那個很簡單,第一是我們有信仰,這個信仰是愛,但有公義的。我們是真的愛國,我覺得那些年輕人也是愛國的,中國無論是甚麼制度,都要有民主的成份,民主的意思不只是制度,而要是聽民間的話,所以我們叫基督徒愛國民主運動。運動的意思,不只是一個祈禱,當時的祈禱數以萬計,紅館坐滿了人,因為我們基督徒也很愛中國,然後我就參與了。

很多人最後勸我不要參與,我說我沒有任何意圖想推翻任何政權,但我身為一個基督徒,覺得一個國家亦要尊重人的聲音,也要尊重年輕人的聲音。所以我到今天還是堅持這一個看法,因為我覺得人也要尊重歷史,尊重甚麼是公義和憐憫,所以這也影響我,這算不算政治參與呢?當然,這有政治意識在,但我不是從一個政治的角度去參與,我永遠覺得自己不要捲入political system裡,我尊重人做politician,我沒有calling,也沒有智慧去做politician。我很尊重politician,即很成功的politician,我也很喜歡。我很尊敬的人,舊約裡當然是但以理,他是一個politician。我當然也知道Nelson Mandela,他本來是暴力的嘛,坐了牢二十七年的時間裡,他改變了,他出來說愛,說forgiveness,說消除種族隔離,他是我一個很尊敬的基督徒總統,他真的live他的faith,這些(人)就成為我很重要的榜樣。我不是politician,只是青年工作者,既然政治系統也邀請我進去做政策顧問,我不是官員,全部都是volunteer,沒有收過一分錢,也不是官員,我覺得這樣更好,這樣更超然,我沒有捲進政治的鬥爭。政治一定有鬥爭,這個黨要贏那個黨,就會捲入power struggle,power是重要的,但power同時是corrupt的,total power就total corrupt,所以我很小心,不要為power去參與,我經常check自己,也找一群人為我祈禱,希望我保持一個pure的青年工作者的心去參與。所以我這些參與是沒有內疚,不需要apologize,當然我不是說所有decisions都做對了,但我也希望自己用一個基督徒的心,以聖經的準則去measure我的參與。當然最後不只是我的參與,也有很多其他的基督徒和突破的參與,但我覺得我也樂意從這樣的角度,以一個民間的基督徒團體,讓年輕人也有平台去發出自己的聲音,這是我們的信念。

郭教授

:

可否講一下,剛才(你)談到金禧,即使是政治事件也應該要站在年輕人那邊,接下來的八九六四也是政治事件,但對你而言覺得最重要的,還是站在年輕人那邊為信仰發聲。在這兩件事中間,即70年代到89年,其實香港變化很大,而且突破也發展得很快,在中間你又有甚麼很深印象的milestone?

蔡元雲

:

我站在年輕人的一方,不代表我認為他們是全對的,不是他們說的就是真理,我發現他們也是需要學習的。我舉一個例,這也是個milestone,我發覺香港其實沒有甚麼渠道讓年輕人發聲和參與,因其制度是英國制的,你知道當時立法會是rubber stamp,找一些有名望的人進去了,所謂的諮詢委員會都是給予意見,不認真的。我進去以後就很出奇,年輕人為甚麼不參與呢?他要參與的話也要educate,不是讓他們⋯總之我講我的feeling,政治不是about feeling,政治是實政為本,是政策。政治不只是complaint,you always give a solution,好,那我去試那件事,當然with permission of 政府。而我想試一件事,在香港十八區都成立一些青年論壇,按某一區去討論該區的social issues。但他們要發言要train過,我說你發言不是發牢騷,不只是complaint,政府已有太多complaint,give me a solution。當時想過是否有英語和母語教育等等那些事,我OK,that’s good。另外很關心他的是貧窮,還有升學,我們這麼少大學怎麼辦。(我)選取了一些重要的issues,與他們面對面聊天。(我說),好啊,有這樣一個時間,又給予你platform,但你要identify,譬如這個區,你覺得甚麼issue重要,你identify。但我要找專家來告訴他們,要study這個issue,例如母語教育和英文教育,究竟為甚麼要雙語教育呢?政府正在進行一些政策,你同意或不同意的原因是甚麼?很多人覺得升學有困難,升學的困難是甚麼?你不能只是罵人,give me solution,evidence based,你要先做research,然後我給你一個平台讓你發言,你發表以後,我邀請官員來回應你,你告訴我沒有用的,我只是中介人,那麼你便dialogue。

(我)發覺效果很好,十八區差不多每一區都參與,每一區都identify,有些是老人問題⋯[郭:議題都是年輕人定的?]年輕人定的。有些是設施的問題,說這一區沒有設施⋯很好,每一區都不一樣的。我很幸運,很多人來協助我,真的願意⋯譬如教育,我找些教育界的人來educate,到底這個issue是甚麼。貧窮的(issue),我也找些對這方面有認識的人士來訓練,訓練完了以後,OK,我給你一個platform去present,我找一些地方官員給予相關的回應,再去討論。討論過後,每一年我都要求政府,經特首許可,我說董生,一年有一次的青年高峰會議,他們會提出一些今年他們關心的政策問題,他們會做presentation,但一定要局長做回應,最後特首與幾個年輕人一起對話和回應,而且回應不只是用張嘴來回應,要用政策來回應,respond。當然不一定要完全聽從他們的意見,但聽了以後,要給予政策上的回應。

這很重要,(年輕人)很熱烈地參與,我要感謝董生,他很相信我,我還記得當時Fanny Law是教育局長,她上來聽,她最初來的時候很不習慣。她說,嘩,整整六百人,甚麼年輕人都有,金毛也有很多(笑)。我說為甚麼不聽他說,因為他讀不成書,去跳街舞,跳街舞也是他的calling,於是我在台上讓他跳街舞,他說未試過在政府的會議上跳街舞,跳得很好,然後他說他的passion,這就是我的passion,我可以跳得很好很專業,然後我可以將來教其他人跳,為何不能呢?那麼羅范椒芬坐在後面,她說蔡醫,這個學生只有十七歲,為甚麼這麼熟悉我們的教育制度,他的presentation很有說服力,我說他做了很多準備功夫才上去說的,所以我覺得這是一個landmark。[郭:是甚麼時候開始的?]由董健華先生(在任)的時間開始,它是第一屆便有的,一直持續,第二屆,到曾蔭權的時間都還有,因為當時我仍在青年事務委員會,到後來梁振英的時候便取消了。[郭:然後青年問題就爆發了(笑)。]不是,因為當時我負責做六年,六年便退下來了,退了以後就沒有問根源了,取消了地方論壇,取消了高峰會議。最後我與政府官員說,你們要小心了,你曾給予他們有這麼好的、理性的平台給他們,現在取消了這些平台,你只是把他們趕到街上去,他們沒有(平台)便到街上發聲。在街上有時便不很rational了,很emotional,我說如果你取消了,你就there is a price to pay,結果說中了,(年輕人)便上街,你沒有一個正式的平台給他們嘛。最後(政府)也重開高峰會,但已經變質了,不是一個evidence based,以及很substantial的,即是一個dialogue。我覺得民主最重要的是聆聽,然後回應,這是一個rational,而且是有理性,有evidence的dialogue。

Politics is not about emotion,politics也非只是圍繞一些抽象的ideology,因為每個ideology都有其pros and cons,有其暗角,沒有一個political system是完美的。Democracy只是一個很不完美的世界,(其中)best possible的一個system。當然,我一直追這些東西,Samuel Huntington最後都說,clash of civilizations很影響政治。接下來Francis Fukuyama是他的接班人,他很樂觀地寫了The End of History,就覺得全世界都民主,他後來再寫了Political Development(Order)and Political Decay,我很喜歡這本書。為甚麼最民主的國家都political decay,hung parliament都開始irrational,包括像美國、英國等民主國家的典範之一,結果都hung parliament。他答應會再出一本書的,我等了很久也還未出現(笑),他說自己present了issue,(之後)會寫一下方向應怎樣去走。這些(書)對我很有啟發,我發覺做青年工作也要研究一下politics、economy、教育,不只是關心其靈魂這麼簡單,我們的信仰是落地的嘛。如果是落地的話,經濟、教育和政治通通都在影響他,family當然影響年輕人,教育制度也是,但再宏觀一點,世界價值的改變,世界politics和經濟的改變⋯現在最powerful的就是兩個systems,一個是錢,money,聖經叫瑪門,另一個是politics,在位那些有權,一個有權,一個有錢,權和錢就控制整個世界。我覺得我們作為基督徒,應該counter-culture,不應該讓權和錢去dictate我們這個世界。這個世界有真善美,有真理,我自己認為身為基督徒的青年工作者,我參與很多不同的事務,同時有些核心的,我也知道甚麼是生命,甚麼是照明,讓年輕人走他們該走的路,貢獻社會。

(我)發覺效果很好,十八區差不多每一區都參與,每一區都identify,有些是老人問題⋯[郭:議題都是年輕人定的?]年輕人定的。有些是設施的問題,說這一區沒有設施⋯很好,每一區都不一樣的。我很幸運,很多人來協助我,真的願意⋯譬如教育,我找些教育界的人來educate,到底這個issue是甚麼。貧窮的(issue),我也找些對這方面有認識的人士來訓練,訓練完了以後,OK,我給你一個platform去present,我找一些地方官員給予相關的回應,再去討論。討論過後,每一年我都要求政府,經特首許可,我說董生,一年有一次的青年高峰會議,他們會提出一些今年他們關心的政策問題,他們會做presentation,但一定要局長做回應,最後特首與幾個年輕人一起對話和回應,而且回應不只是用張嘴來回應,要用政策來回應,respond。當然不一定要完全聽從他們的意見,但聽了以後,要給予政策上的回應。

這很重要,(年輕人)很熱烈地參與,我要感謝董生,他很相信我,我還記得當時Fanny Law是教育局長,她上來聽,她最初來的時候很不習慣。她說,嘩,整整六百人,甚麼年輕人都有,金毛也有很多(笑)。我說為甚麼不聽他說,因為他讀不成書,去跳街舞,跳街舞也是他的calling,於是我在台上讓他跳街舞,他說未試過在政府的會議上跳街舞,跳得很好,然後他說他的passion,這就是我的passion,我可以跳得很好很專業,然後我可以將來教其他人跳,為何不能呢?那麼羅范椒芬坐在後面,她說蔡醫,這個學生只有十七歲,為甚麼這麼熟悉我們的教育制度,他的presentation很有說服力,我說他做了很多準備功夫才上去說的,所以我覺得這是一個landmark。[郭:是甚麼時候開始的?]由董健華先生(在任)的時間開始,它是第一屆便有的,一直持續,第二屆,到曾蔭權的時間都還有,因為當時我仍在青年事務委員會,到後來梁振英的時候便取消了。[郭:然後青年問題就爆發了(笑)。]不是,因為當時我負責做六年,六年便退下來了,退了以後就沒有問根源了,取消了地方論壇,取消了高峰會議。最後我與政府官員說,你們要小心了,你曾給予他們有這麼好的、理性的平台給他們,現在取消了這些平台,你只是把他們趕到街上去,他們沒有(平台)便到街上發聲。在街上有時便不很rational了,很emotional,我說如果你取消了,你就there is a price to pay,結果說中了,(年輕人)便上街,你沒有一個正式的平台給他們嘛。最後(政府)也重開高峰會,但已經變質了,不是一個evidence based,以及很substantial的,即是一個dialogue。我覺得民主最重要的是聆聽,然後回應,這是一個rational,而且是有理性,有evidence的dialogue。

Politics is not about emotion,politics也非只是圍繞一些抽象的ideology,因為每個ideology都有其pros and cons,有其暗角,沒有一個political system是完美的。Democracy只是一個很不完美的世界,(其中)best possible的一個system。當然,我一直追這些東西,Samuel Huntington最後都說,clash of civilizations很影響政治。接下來Francis Fukuyama是他的接班人,他很樂觀地寫了The End of History,就覺得全世界都民主,他後來再寫了Political Development(Order)and Political Decay,我很喜歡這本書。為甚麼最民主的國家都political decay,hung parliament都開始irrational,包括像美國、英國等民主國家的典範之一,結果都hung parliament。他答應會再出一本書的,我等了很久也還未出現(笑),他說自己present了issue,(之後)會寫一下方向應怎樣去走。這些(書)對我很有啟發,我發覺做青年工作也要研究一下politics、economy、教育,不只是關心其靈魂這麼簡單,我們的信仰是落地的嘛。如果是落地的話,經濟、教育和政治通通都在影響他,family當然影響年輕人,教育制度也是,但再宏觀一點,世界價值的改變,世界politics和經濟的改變⋯現在最powerful的就是兩個systems,一個是錢,money,聖經叫瑪門,另一個是politics,在位那些有權,一個有權,一個有錢,權和錢就控制整個世界。我覺得我們作為基督徒,應該counter-culture,不應該讓權和錢去dictate我們這個世界。這個世界有真善美,有真理,我自己認為身為基督徒的青年工作者,我參與很多不同的事務,同時有些核心的,我也知道甚麼是生命,甚麼是照明,讓年輕人走他們該走的路,貢獻社會。

郭教授

:

再說回頭,去到八十年代,80(年)到89(年)整個過渡期,以及討論中英談判時,很多人有不同嘗試,如政府開始有代議政制。你記得當時你與突破有甚麼嘗試在這時代去做?

蔡元雲

:

我記得我們在當時的參與是比較有限,因為我的參與只能在出面的空間做,所以我們在學校做很多事,因為學校是我們最重要的partner,無論是中學還是大學,而且我們每一年都開一些重要年會,如每一年有國際青年領袖訓練營,刻意將香港、國內、台灣、海外的年輕人匯聚在一起,來討論一些影響他們的議題。那個(訓練營)很好,變相我們能緊貼年輕人,知道他們在想些甚麼,也知道他們走的方向,我們有我們的guidance給他們,那些是影響我們的。但那時一直只是建制外的聲音,而這些聲音不直接進入政府,政府會聆聽這些聲音,但沒有進入,我自己覺得要影響制度,也要進入制度內參與。進去未必是做官,但如果有參與⋯我經常覺得若要改變一個制度是要參與,你自己在外面吠是沒有意思的,要engage,一個方式是as a politician的engage,我便永遠是as a 年青工作者去engage,就不能置身事外,只是寫一些文章去罵他,這只是發牢騷而已。Engagement就表示會有dialogue,我也要聆聽對方,不同的politicians,無論是甚麼派也好,也會有sense的,不是沒有的,你也要聆聽,但他們也有其暗角,所以我希望engage在當中,我經常也回到這一句,evidence based。

譬如我多舉一個例,後來我在扶貧委員會,當時我被政府委任,做扶貧委員會下青少年組的chair,當時的財政司是唐英年,他負責看管這件事,脫貧。我就坐在這裡,這就很revealing,於是我便chair,不同政黨和民間的人都在,很大的committee,於是逐個發言。我很出奇,不同政黨都come up with同一個solution,我就覺得他們是做了research,計算過香港貧窮人數有多少,計算過貧窮的家庭還差三千元,那麼就catch up回來,即那個income break,所以大家都差不多好像事先夾過一樣。他說,很簡單,主席,我們每個家庭都想一些辦法,每個家庭每月多給予三千元就脫貧。我很憤怒,拍桌子,我說你知道那三千元到哪裡去嗎?他說,我不知道。(我說)去了澳門,那三千元不是到孩子手上,而是落入家庭,我知道很多這些家庭,有些領綜援,怎樣也好,仍然是父親話事,如果他去賭的話,那三千元還是在他的口袋裡,那麼有脫貧嗎?脫貧是甚麼呢?

我做了一個研究,因為我接下來就請了Michael Sherraden來香港,因為有一群人和我一起,陳清海等等替我(做)research,全球影響脫窮,他是一個key person。他那個approach很神奇的,asset building,financial asset和non-financial asset,我請他來香港開了幾次研討會,他很convinced。我和政府說,你給予我一些金錢來做research,試一下將asset building的concept帶來香港。年輕人也需要financial asset,如果想做教練,也需要asset去train他成為教練。他想做designer,也要有training,他未必是進入傳統的學科,所以financial asset是重要的,政府給予一些錢,年輕人自己家裡也存一些錢,商界再match一些錢。但另外一件事年輕人很混亂的,他不知道自己生涯規劃的方向,他不知道的,因為學校沒有教過,現在就每間(學校)也會教,我說你也要讓他們知道自己的vocational preference,起碼(知道)興趣在那裡,所以也需要NGO幫他們train,幫他們develop,有些tests幫他們。但最重要的是什麼?不是讓他們拿到這些東西,而是最重要讓他們嘗試,試的時候就最好有一個mentor協助他們,guide他們。

譬如有人想做作家,也要找個人知道這是甚麼一回事,來到和他一起聊天和給予關心,讓他們去嘗試。有些很好,真的有人來突破看看甚麼是作家,甚麼是出版。三年後,他存了些錢,也找到自己的興趣,又有機會嘗試,嘗試的期間又有NGO幫助training,又有mentor陪伴他三年,他三年後便嘗試到,知道是怎樣一回事。於是政府也很好,唐英年當時問我,他說你們這樣很好,我們很convinced這個asset building是一個很好的model,大概要多少錢?我跟他說,很少而已,五千萬。不是五千萬,是董健華的另一件事,我把兩件事混淆了⋯是三億。我說三億是能計算出來的,陳清海幫我計算出來。三億大概能協助一萬二千個年輕人的家庭,讓他們試三年,看看整個outcome如何。唐英年說,三億也可以,reasonable,便當一個policy action research,不要試太多,香港有幾十萬貧窮(家庭),只是試一萬個而已。我試一個small sample size,fail也不要緊吧。於是便試,真的很成功,發覺最成功的,第一,存錢。當時的committee members罵我,他們已經這麼窮了,哪裡有錢?我說,你錯了,香港的家長若(知道)年輕人可以發展,他戒一包煙而已,一個月存二百元,為甚麼存不了?結果後來做research,百分之九十五的家庭都能存得到。然後NGO也很樂意,當然有些funding幫他們,幫我們做生涯規劃。Mentor呢(笑),當時政府就很懷疑,哪裡有人會願意免費volunteer三年陪一個小孩?我說我們有人train他們的,有人supervise,而且我相信很多人有愛心,希望幫助年輕人,比較deprived的。因為這一群都是貧窮線底下的人,所以⋯長話短說,隔了三年,真的很成功。後來張建宗做局長,又三億,後來又再三億,現在變了一個恆常政策,九億兒童發展基金、兒童發展配對基金,以及一個mentorship programme。

這裡做一個例,貧窮要分析其成因。我覺得原因在哪呢?第一年輕人很lost,而教育不幫他們處理問題:我是誰?我應該走哪一條路?為甚麼人人都要入大學?後來政府很好,將我放入VTC,我入VTC以後做得很開心,做了十年,因為我發覺alternative path,未必每人都要做工程師、醫師、文學、accountant,我很尊敬這一類專業,但可能有人喜歡跳舞,喜歡做設計⋯喜歡做這些工作為甚麼不行呢?所以我自己覺得這是一個顯示,貧窮是甚麼?要處理一個根本的問題,是人的make up,以及你的教育和社會是否配合其make up,讓他們走當行的路。

香港還有一個結構性的問題,來來去去都是四大行業。我不是不尊敬金融、地產、logistics、旅遊等等,但二十一世紀不是這樣了,你也要開闊一點。香港整天只有四大支柱,整個經濟結構也應該改變,現在改了吧。IT我們又落後,很多事情都落後,所以這是一個structural problem。我自己就舉一個例,你每問一個問題,都要問其根源,到底貧窮是甚麼?不只是缺錢,缺機會嘛,你未曾找回自己是甚麼,很多時我們中國人說是心靈的貧窮,關係上的貧窮。貧窮不是只用錢去measure,錢只是貧窮的其中一個indicator,很多是關係上的貧窮,身份上的貧窮,很多事,所以便要處理一些更根源的事物,讓人走出一條路,這只是舉一個例。所以我在social political participation上,從這個angle參與讓我learn到很多,因為當我要處理這些問題時就要study,還有很多專業人士幫助我們,以致我們要integrate很多不同discipline的人,一起去tackle一個青年問題。(青年問題)最好的了,一個是未來,但他永遠活在未來,如果我們只是用二十世紀的思維去幫二十一世紀的孩子,是不work的,所以我們一定要知道年輕人,(因為)他們最接近未來,聆聽他們,也要回應他們,讓他們take a lead,然後再陪他們同行,一直栽培他們,他們會走出一條路。

譬如我多舉一個例,後來我在扶貧委員會,當時我被政府委任,做扶貧委員會下青少年組的chair,當時的財政司是唐英年,他負責看管這件事,脫貧。我就坐在這裡,這就很revealing,於是我便chair,不同政黨和民間的人都在,很大的committee,於是逐個發言。我很出奇,不同政黨都come up with同一個solution,我就覺得他們是做了research,計算過香港貧窮人數有多少,計算過貧窮的家庭還差三千元,那麼就catch up回來,即那個income break,所以大家都差不多好像事先夾過一樣。他說,很簡單,主席,我們每個家庭都想一些辦法,每個家庭每月多給予三千元就脫貧。我很憤怒,拍桌子,我說你知道那三千元到哪裡去嗎?他說,我不知道。(我說)去了澳門,那三千元不是到孩子手上,而是落入家庭,我知道很多這些家庭,有些領綜援,怎樣也好,仍然是父親話事,如果他去賭的話,那三千元還是在他的口袋裡,那麼有脫貧嗎?脫貧是甚麼呢?

我做了一個研究,因為我接下來就請了Michael Sherraden來香港,因為有一群人和我一起,陳清海等等替我(做)research,全球影響脫窮,他是一個key person。他那個approach很神奇的,asset building,financial asset和non-financial asset,我請他來香港開了幾次研討會,他很convinced。我和政府說,你給予我一些金錢來做research,試一下將asset building的concept帶來香港。年輕人也需要financial asset,如果想做教練,也需要asset去train他成為教練。他想做designer,也要有training,他未必是進入傳統的學科,所以financial asset是重要的,政府給予一些錢,年輕人自己家裡也存一些錢,商界再match一些錢。但另外一件事年輕人很混亂的,他不知道自己生涯規劃的方向,他不知道的,因為學校沒有教過,現在就每間(學校)也會教,我說你也要讓他們知道自己的vocational preference,起碼(知道)興趣在那裡,所以也需要NGO幫他們train,幫他們develop,有些tests幫他們。但最重要的是什麼?不是讓他們拿到這些東西,而是最重要讓他們嘗試,試的時候就最好有一個mentor協助他們,guide他們。

譬如有人想做作家,也要找個人知道這是甚麼一回事,來到和他一起聊天和給予關心,讓他們去嘗試。有些很好,真的有人來突破看看甚麼是作家,甚麼是出版。三年後,他存了些錢,也找到自己的興趣,又有機會嘗試,嘗試的期間又有NGO幫助training,又有mentor陪伴他三年,他三年後便嘗試到,知道是怎樣一回事。於是政府也很好,唐英年當時問我,他說你們這樣很好,我們很convinced這個asset building是一個很好的model,大概要多少錢?我跟他說,很少而已,五千萬。不是五千萬,是董健華的另一件事,我把兩件事混淆了⋯是三億。我說三億是能計算出來的,陳清海幫我計算出來。三億大概能協助一萬二千個年輕人的家庭,讓他們試三年,看看整個outcome如何。唐英年說,三億也可以,reasonable,便當一個policy action research,不要試太多,香港有幾十萬貧窮(家庭),只是試一萬個而已。我試一個small sample size,fail也不要緊吧。於是便試,真的很成功,發覺最成功的,第一,存錢。當時的committee members罵我,他們已經這麼窮了,哪裡有錢?我說,你錯了,香港的家長若(知道)年輕人可以發展,他戒一包煙而已,一個月存二百元,為甚麼存不了?結果後來做research,百分之九十五的家庭都能存得到。然後NGO也很樂意,當然有些funding幫他們,幫我們做生涯規劃。Mentor呢(笑),當時政府就很懷疑,哪裡有人會願意免費volunteer三年陪一個小孩?我說我們有人train他們的,有人supervise,而且我相信很多人有愛心,希望幫助年輕人,比較deprived的。因為這一群都是貧窮線底下的人,所以⋯長話短說,隔了三年,真的很成功。後來張建宗做局長,又三億,後來又再三億,現在變了一個恆常政策,九億兒童發展基金、兒童發展配對基金,以及一個mentorship programme。

這裡做一個例,貧窮要分析其成因。我覺得原因在哪呢?第一年輕人很lost,而教育不幫他們處理問題:我是誰?我應該走哪一條路?為甚麼人人都要入大學?後來政府很好,將我放入VTC,我入VTC以後做得很開心,做了十年,因為我發覺alternative path,未必每人都要做工程師、醫師、文學、accountant,我很尊敬這一類專業,但可能有人喜歡跳舞,喜歡做設計⋯喜歡做這些工作為甚麼不行呢?所以我自己覺得這是一個顯示,貧窮是甚麼?要處理一個根本的問題,是人的make up,以及你的教育和社會是否配合其make up,讓他們走當行的路。

香港還有一個結構性的問題,來來去去都是四大行業。我不是不尊敬金融、地產、logistics、旅遊等等,但二十一世紀不是這樣了,你也要開闊一點。香港整天只有四大支柱,整個經濟結構也應該改變,現在改了吧。IT我們又落後,很多事情都落後,所以這是一個structural problem。我自己就舉一個例,你每問一個問題,都要問其根源,到底貧窮是甚麼?不只是缺錢,缺機會嘛,你未曾找回自己是甚麼,很多時我們中國人說是心靈的貧窮,關係上的貧窮。貧窮不是只用錢去measure,錢只是貧窮的其中一個indicator,很多是關係上的貧窮,身份上的貧窮,很多事,所以便要處理一些更根源的事物,讓人走出一條路,這只是舉一個例。所以我在social political participation上,從這個angle參與讓我learn到很多,因為當我要處理這些問題時就要study,還有很多專業人士幫助我們,以致我們要integrate很多不同discipline的人,一起去tackle一個青年問題。(青年問題)最好的了,一個是未來,但他永遠活在未來,如果我們只是用二十世紀的思維去幫二十一世紀的孩子,是不work的,所以我們一定要知道年輕人,(因為)他們最接近未來,聆聽他們,也要回應他們,讓他們take a lead,然後再陪他們同行,一直栽培他們,他們會走出一條路。

郭教授

:

一路聽你分享,很明顯突破,或甚至是你在政府政策的參與愈來愈大。如果你攤開突破整個歷史來看,你覺得這個轉變的時機源於甚麼原因或考慮?還是八十年代,政府已經有找你們,只不過參與的方式不一樣?[蔡:政治改變?]對。

蔡元雲

:

因為在英國統治之下,沒什麼政治的。英國政府沒有訓練香港人做politician,它只是訓練技術官僚。當然好處是將英國好的傳統如法治、良好教育、要有一定的公平⋯但你見當時所謂的立法會,坦白說rubber stamp而已,有些聲望的人,哪有research做呢?我最初search立法會(的紀錄),沒有人說no的,全是yes。英國政府也很好,很多policy由英國帶來,也有其好處,所以你見香港的教育做得還不錯,很多的是Christian、Catholic schools,法治也做得不錯,經濟仍然是最自由和開放的經濟,所以也不應否定那一百五十年,覺得全是鴉片戰爭的後果。最灰暗的事都有plus,最光明的事物都有其灰暗,所以不應這麼black and white。所以我覺得當時沒有政治意識的⋯

郭教授

:

所以其實突破當時也沒有這樣一個參與⋯

蔡元雲

:

我說金禧事件便出現,開始已經有。其實67年已經開始出現了,開始愈來愈近了,於是這個政治的awakening是好事來的。孫中山先生也說,政治是人人的事情,我們不能置身度外。但由於香港愈來愈政治化時,這方面的醒覺更加要強調,但大多數人參與政治都是take side的,不是左就是右,不是黃就是藍,我自己覺得不應如此。身為基督徒,我的立場是,聖經裡所有的,不論執政者、掌權者都是subject to God,聖經說他也是神的僕人,有些好僕人,有些很專橫的僕人,所以我們身為基督徒應該hold them accountable,所有執政的掌權者都是accountable to God,不用God這個字吧,都是account to 一些真理。聖經裡有真理,真理很簡單的,有value的,有moral value的,有justice的,有compassion的。何謂善呢?就是行公義,好憐憫。這兩個字表達神的性情裡最重要的兩個部分,神有judgement,所有地上的官都要向神交代,祂是judge你的,《詩篇》第二篇,地上的審判官,神都會審判他,所以我一定會從這個角度去看事情。我一定再強調,我不是一個politician,我只是一個Christian youth worker,我是heavily influenced by聖經裡的神觀和政治觀,以及神是一個怎樣的神,這是很影響我的。所以突破也是在這個過程裡不斷演變,當然恩佩很prophetic,她覺得教會應該是一個prophetic voice,她寫過一篇文章〈這一代的先知在哪?〉。先知的意思是,你也要按著神的真理,發出一些真理的聲音,她講得很好的,我也真的很受她影響,她真是很一個prophetic的青年工作者,她影響我,在那麼多mentors當中,她是影響我最深的一個,所以我是adapted to這些我的mentors。我也很感謝政府對我的trust,讓我一直參與,也open my eyes,讓我從另一個angle去看青年工作。

郭教授

:

你覺得教會由七十年代開始會怎樣看突破?從七十年代、八十年代、九十年代,到現在,你覺得這麼多年來,它們有不同的眼光嗎?

蔡元雲

:

它們經常問我一個問題,就是我們有否傳福音?我們有的,我們有福音營。但我覺得我們不能給人家一個錯覺,我們青年工作者唯一的目的,就是信耶穌上天堂。我也關心這件事,有永恆嘛,我也主講很多福音聚會,我很有passion for the福音。但如果讓年輕人或社會感覺我們只是關心福音,即信耶穌上天堂得永生,是將我們的信仰否定了。我很受John Stott影響,Lausanne Covenant,很受Chris Wright影響,mission of God。我發覺mission of God由《創世紀》開始,神bless all creations,day 5,你也要尊重creation mandate。第六天做人,有family,然後管理大地,這是一個cultural mandate,你不能沒有這兩者。第三叫作evangelistic mandate,我現在不喜歡用這個名字,是disciple making mandate。Evangelistic mandate很狹窄,即是conversion,我們evangelical很介意conversion,我也很介意,但不對的,(聖經說)往普天下去,使萬民作我門徒,凡我所教導的都要遵守。我聽過Chris Wright peached on great commission,他說,make disciple,我都教導的都要遵守,cover to cover,《創世紀》到《啟示錄》。我覺得我們的信仰,很selected,聖經裡抽取一至兩句出來,是不完整的,所以突破第一天就說要全人福音,是文化的救贖,不只是福音,我們當然都是一個福音運動,但是一個文化救贖,這深深影響了我,也attract我進突破,否則我也不需要到突破,(自己)間中開一些佈道會,然後帶人信主便很高興。我發覺沒這麼簡單的,我希望基督徒對聖經respect多些,cover to cover去看,redefine我們身為Christian在地上的角色是甚麼,也明白神的心意。

郭教授

:

你會怎樣形容「文化的救贖」?譬如回到香港語境裡,文化救贖到底是甚麼?

蔡元雲

:

我當然受Christ and Culture影響,五個方向,如何看culture。文化救贖其實也不完整,above culture,and culture,那些我不再說了,即Christ and Culture。我自己覺得救贖的意思,人離開了神的時間,不只是個人墮落,整個culture都墮落,所以我們只是談redemption of individuals是錯的,也是文化更新。不要效法這世界,最重要是要藉著理性的更新而改變。那個世界觀的改變,一個文化觀的改變,worldview很重要,基督徒也要form一個Christian的worldview,以及一個救恩觀。救恩觀我很尊重,但世界觀和文化觀也很重要,當然我們受Jacques Ellul影響,他們也tackle⋯他們是sociologists,所以他們tackle很多sociological angle,具體的technological society等等。這些作家是影響我們的,即他開始將我們的信仰拉闊,當然John Stott的Covenant提到social concern和evangelism,two wings of a bird,他提到the whole church,the Gospel to the whole world。Whole這個字很重要,我發覺我們很多基督徒(眼光)很窄,只選了一個angle,經常覺得我不應經常做青少年工作,為甚麼你不做牧師,不做神學教育,我很尊重這些人,但我的calling是青年工作者,沒問題的。我很尊重牧師和神學教育家,但不是我的calling,我很尊重politicians,只是不是我的calling,你也要讓我走回自己的路,即神造的每個人都不一樣,所以我覺得我很受基督教的文化觀和世界觀影響去怎樣做青年工作者。

郭教授

:

談回其視線吧。八十年代初,你在中英談判時也有代表香港教會發聲,有否甚麼重要事情你記得的?

蔡元雲

:

有一個是我被質疑,是有關居英權。當時我也有去英國爭取居英權,人們就覺得我一定是民主黨。[郭:是跟立法局一起到國會說話?]對,我有去,當時很多人去,我是唯一一個不是politician都去。我覺得英國管治香港這麼久,你single handed就說回歸中國,但你也要讓被你管治了一百五十年的人有一個choice,居英權是最簡單的一個choice。如果我在這個時間選擇不回歸中國,你英國有責任,你是否給予一個正式的passport不要緊,但起碼你要讓被你統治一百五十年的人可以有choice去居英,這不是一個political decision,是任何一個政府都有責任,對吧?當一個政權改變時,對你管理過一百五十年的人你都有責任的,所以我當時去是很清楚,我進場不是political,是一個right,是一個Hong Kong citizen,我都是香港citizen。我在大陸出生,所以我沒有passport的,我只是拿CI,certificate identity。我都可以選擇的,我最後沒有選擇居英權,而是留在香港。但我覺得如果其他人不這樣選擇,why don''''t you give them a right?你既然做得主權,你與中國come to 一個deal,沒有問過香港,香港也沒有權發聲,是你的殖民地而已,但你也有責任的,最後也成功爭取。當時很多人覺得我有政治野心,打算趁這個機會走進政治圈,我回來與人們說,我沒有政治野心的,只是從年輕人的角度看,give them a choice(笑)。[郭:為甚麼會跟得到那個團去?]沒甚麼,他們有一群人大家都覺得居英權⋯我與他們聊過天,覺得不錯,很多年輕人也有興趣,我只是尊重他們的選取,年輕人應該給予他們有choice,所以我做的事情有時很borderline(笑)。[郭:是哪一個朋友經接觸後可以去這個團?]很多朋友(笑),我每個領域都有朋友。做青年工作就是這樣,教育界又有,因為我是醫生,醫療界又有,後來較多社會參與,就很多朋友了。[郭:所以八十年代開始,突破已經認識很多不同的⋯]而且我們很關心social issues,我們經常與那些人dialogue。

郭教授

:

如果這樣說的話,八十年代《突破雜誌》已討論很多社會問題,或正如你所說的,回歸開始之前,即80年代開始談回歸或中英談判時,你們已經不只是雜誌,而是與業界有很多的討論。

蔡元雲

:

我們和出版界很有聯繫,而且我們定主題很嚴謹,每一年list幾十個題目,是當時對年輕人有impact的issues,然後討論back and forth,又問一下年輕人,才定主題。而且定主題的時間裡,由蘇恩佩開始,你都要gather evidence。譬如我當時曾負責一期黑社會,很多黑社會,於是討論黑社會是甚麼呢?恩佩還要加一句,每一個主題都要有聖經基礎,我心想,糟糕了,怎樣找到聖經基礎呢?找到了,大衛走難時那一群人是黑社會(笑),那群是真的黑社會,雙脇插刀。我study了,原來黑社會真的頗黑(笑),不過很有義氣。所以我們構成了一個(習慣),很敏感年輕人的關注,以及社會那些事情對他們有影響,而且我們study時,找專家來教我們,所以我也認識了不少黑社會大哥(笑)。所以做青年工作很好的,不斷social和sensitive,political和cultural也很sensitive,也因此原故,要很謙卑跟很多不同的人學習,變相做青年工作永遠不會沉悶,因為你剛以為懂怎樣去做,其實你是不懂的,所以我們很有心。我也很感恩,我沒有後悔過做青年工作。

郭教授

:

80年代教會討論回歸其實也有很多不同的立場,你記得你和突破有甚麼看法嗎?

蔡元雲

:

我們討論回歸時,即使我們自己都split的。有些覺得回歸好像失去很多自由,我也考慮過這個issue,也是真的。雖然有一國兩制,有五十年,但始終誰是主權國,誰就能影響將來的發展。即你under英國是一個模式,其實也沒有甚麼自由空間給我們,其實也只是在run我們,當時覺得run得舒服,so called有不錯的教育制度和法治等等,沒甚麼人complain。所以在去的時間,即使我們同工也很多爭執,很多不同看法,我們也尊重不同的看法,譬如當時我也問同工,特別是我們建青年村,一個很重要的decision,我們討論過幾年才構思了這四個館,97再有一個地方,我召集了十七個我們的leaders,去當時的紅橋小築,我們有個退修會。我說大家heart to heart,no hard feelings,97之後有誰會移民?如果我們十七個leaders全部移民,我不會做了,怎樣做?對吧,不可能的,四個這麼難的館,tackle緊幾個二十一世紀的issues,如果我們沒有一個team共同commit。我nothing against 移民,你有choice,我沒有hard feeling,由於家裡原因、個人考慮、將來⋯結果十七人中只有兩個說要離開。我說如果大部分都移民,不要辦青年村了,這樣只是玩死我,我如何做?我不懂做的,我們永遠在一個team裡做,做我的contribution。那麼好了,大家commit,然後交給上去board,board approved,我說你也要與我們同行,你不能說那你們去做吧,我們的board有很多長期commitment。我們一屆是四年,四年後再四年,是八年才會換,而且是逐個換,我說你是board,你也是社會上reputable的人,我們向你accountable,但你也要承擔,不能不承擔。當然我們也會和教會的leader討論,當時參加教會更新等,我說社會改變,你也要變的,這個改變對我們內部都有很多的challenge,不過我們so far都頗同心,由《根》那個時候開始就建立了一個基礎,三重身份嘛,這影響我們以後如何思考。

郭教授

:

《信念書》的參與你可以介紹一下嗎?

蔡元雲

:

《信念書》是教會當時有些lost,我feel到,坦白說,很多傳道人都移民,我respect他,但有一次我說的話得罪了很多牧師。個個都有calling要離開香港,我當時當著一群牧師說,為甚麼每個人的calling都是去Toronto、Vancouver、Los Angeles、Sydney,沒有人被call去柬埔寨?這就得罪了很多人。我不是不信任calling,但如果你再想一下,在政治轉變時,你的decision是如何?我們當時的decision只是一件事,commit to Hong Kong young people,很簡單,沒甚麼political condition。如果他們在將來97後suffer,we suffer together,沒有人能predict得到,如果會prosperous,沒有人猜得到,但我自己覺得不可以的,不會的,所以我當時很清楚,突破不是一個political movement,而是一個youth的movement for the mission of God, for the glory of God,是這樣清楚的。我覺得我們的God is above politics的,是beyond politics的,所以如果我們將自己變成一個political的機構就錯了。有人曾經challenge我們為甚麼不做壓力團體,我study過壓力團體是甚麼,只不過是一個voice去壓迫政府。我不做壓力團體,我做policy的study,當然我挑戰它,但不只是用壓力,一個pressure group。我pressure你去做一些事, 我pressure put on自己先,這個problem我有否solution?我用solution oriented,不是pressure oriented,那只是個power confrontation,power confrontation有時是需要的,但純粹pressure或power是沒有解決問題,我自己的感覺是有些理念上的不同。所以你問我,我覺得我們so far都保持著一定的社會政治參與with聖經作我們基礎。[郭:所以《信念書》的參與,其實你⋯]當時不只是我,有一群有心的人都在祈禱,其中一個很主要的寫手是余達心,他是一個主要的寫手。當時我們一群人一起討論,最後由他執筆,寫得很好,是一個很有里程碑的演說。教會view of 這個political change,我們應該有個新的《信念書》,我們believe in甚麼,我們怎樣迎接新的年代,當時回響很大,先產生了教會更新運動,我覺得這也是其中一個landmark來的。

郭教授

:

到開始談論代議政制、很多社工去參政、八八直選,突破當時有甚麼想法嗎?

蔡元雲

:

很小心的,因為我們不反對人參與政制,但這不是我們的角色。我們參與in a sense,again,是一個青年工作者,當然我們有些年輕人想參政,他有他的right,我們bless他,但我們不會變成一個這樣的機構,這不覺得是我們的calling。參政只是one means of contributing to the kingdom of God。我們respect那些參政的人,但not the only way,我們相信每個人有不同的calling,politics只是其中一個calling,我們不會用這一個calling成為我們機構的主要旗艦。

郭教授

:

正如你一直所言,青年事工、工作一直是你整個想法的主導,只不過很可能在過程裡愈來愈發現制度或政府角色有很重要的影響,所以你慢慢在制度裡涉足深了。如果這樣說,你會否覺得《突破》的工作或方向也有所不同?

蔡元雲

:

不會的,我覺得到現在我扮演的角色都是頗personal,我不應該因個人的參與而影響整個突破。當然整個突破endorse我,整個突破的同工一起祈禱,board亦祈禱,決定send我進去時就free了我,我不再做總幹事就真的沒再理過突破,真的不幹事(笑),我最後另外又form了些機構。所以我很清楚,我的calling有些是personal,仍然as a youth worker,但其實已經beyond突破,突破不會整個(機構)back me up的嘛,忽然間整個突破不會成為我的機構去challenge政府,它仍然要做文字,仍然要做counselling,仍然要做很多落地的工作。我不是離地,但我去到另一個level,去tackle structure,也不是每個人都適合tackle structure的工作,有些(人)做我的顧問守望我,但我沒有將整個突破拉下水。

郭教授

:

明白。剛才你分享過很多神學理念,但你回顧整個在突破的服待,或者在青年事工委員會、扶貧委員會的參與,你覺得所謂基督教的資源或宗教的資源,你會怎樣運用它到社會服務和參與上?有甚麼資源可用?

蔡元雲

:

我發覺香港有一個好處。很多學生都在基督教和天主教中學(成長),這使他們在不知不覺間已有一個聖經的worldview,亦是因為這樣的緣故,我發覺其實幾好的。即使他們沒有舉手做基督徒,但其實在他們的腦海裡已有一些Christian values和worldview存在。所以我最後進入建制裡,我發覺很不錯啊,但大家雖然不是共同一個信仰,但都有共同的信念,原來有些values很接近的,所以最後我發覺很高興,我能和很多政府官員溝通,因為我要做research,亦和很多大學學者很容易溝通,原來大家都有一些共同的信念,有些更有共同信仰,如石丹理、陳清海,有一群很好的(基督徒),有些與我合作的不是基督徒,但大家都有共同認同,(如)覺得Michael Sherraden亦挺不錯等等。於是我覺得是很不錯的,所以我覺得香港heaven said that and repeat again ,都要grateful to 英國政府留下很好的heritage,不要全盤否定,只是提及鴉片戰爭。

它還留下了些不錯的東西,自由的開放經濟、學術的自由、言論的自由、法治精神、教育的重視等等,其實留下了一些好的heritage。英國始終都是一個Christian heritage的國家,其實他們都pass了一些很珍貴的遺產給我們,譬如全世界反貪污ICAC。你知道ICAC第一個head是whole Christian來的,他冒險去做這件事,全世界的反貪污系統最effective的是香港,因為它是neutral的,above特首,其他那些反貪污的都是under元首,那些不work的,只有independent的(有效),ICAC。所以你看見香港特首都要face ICAC,它是有權的,是neutral的,所以我會認為香港還是挺不錯的,不要忘記這些事情,當然它也有其漏洞,不完整的地方,不過我還是感激英國政府留下了頗好的事物給我們,問題是也有很多虧欠吧。

它還留下了些不錯的東西,自由的開放經濟、學術的自由、言論的自由、法治精神、教育的重視等等,其實留下了一些好的heritage。英國始終都是一個Christian heritage的國家,其實他們都pass了一些很珍貴的遺產給我們,譬如全世界反貪污ICAC。你知道ICAC第一個head是whole Christian來的,他冒險去做這件事,全世界的反貪污系統最effective的是香港,因為它是neutral的,above特首,其他那些反貪污的都是under元首,那些不work的,只有independent的(有效),ICAC。所以你看見香港特首都要face ICAC,它是有權的,是neutral的,所以我會認為香港還是挺不錯的,不要忘記這些事情,當然它也有其漏洞,不完整的地方,不過我還是感激英國政府留下了頗好的事物給我們,問題是也有很多虧欠吧。

郭教授

:

剛才你這麼形容,宗教資源是一個文化資源,不單指金錢或物質。

蔡元雲

:

這是肯定的。神的concern當然是希望萬人都得救,即使不得救,也希望culture能愈來愈有聖經的worldview在,也是一個較just和有compassion的社會。當然不一定全部(國家)會成為Christian countries,我也不見得有一個真正的Christian country。但Christian witness像光和鹽,光和鹽很多時都是少數,一點燭光能照亮整個大廳,一點鹽使整鍋湯都咸,所以我們知道自己經常是minority。這個minority不是指孤芳自賞,而是進入黑暗、進入需要有美妙、有suffering的地方,能夠與苦難的人同行。即使他不信主,你也陪伴他一段路。當然到最後我都希望他們能認識我們的主,但這不是我們唯一的agenda,否則我們做的是一個evangelist的救恩,很多人都勸我不如做evangelist,我很尊重evangelist,但我的calling不是做evangelist,我是一個青年工作者。

郭教授

:

你會形容自己是怎樣的一個基督徒?你剛才提到過佈道家和青年工作。

蔡元雲

:

我覺得我很簡單的,to become a Christian is to live like Christ,to live for Christ,當然要transformed by Christ,所以我很著重spiritual formation,我也是罪人,也要每天認罪,讓神cleanse我,以致我真的經歷到天父的愛、基督的捨己、基督的使命和聖靈的工作,這是最基本的。Instead of peach Christ,我也peach的,且live like Christ,by God’s grace,這樣就夠了。

郭教授

:

可否談一下,正如你在這麼久的事奉中,你剛才提到你希望讓基督改變你和更新你,你亦學效在基督的靈命上,有沒有些很深的屬靈經歷可以和我們分享?

蔡元雲

:

這要講很久,我也要掌握好時間(笑),因為我的secretary在追我。我告訴你為什麼,恩佩影響了我。其實我為人很active,是個activist,有人在社會評論說我是一個social activist,我後來想一下,也對,因為我很不抵得。我後來有好幾個恩師幫了我,其中一個影響我最大的是Dr. Hans Burki,他說得力在乎平靜,得救在乎歸回安息,他說你要學靜。我跟了他很多年,靜修二十八天,他說靜的時間就能看到who you are,everyday,每天都要認罪,因為人性中有新我也有舊我,有很多掙扎,我發現這對我很有效,所以我後來很讓Hans Burki⋯那傳統在我們evangelical好像失落了,幸好Dr. James Houston、Dr. Eugene Peterson、Dr. Marva Dawn很影響我,後來我找他們做我的mentor。回顧過後,原來我們evangelical失落了一件事,就是silence,那個spiritual formation。這救了我一命,以致我constantly回去。耶穌說,come rest with me,come work for me,I will teach you how to take a real rest,那是影響了我的生命很多。當然我也有些小組看守著我,不斷找mentor來看回我的生命,希望有人做我的watcher,做我的守望者,以致我day by day by grace,因為我中間也make很多mistakes,我有時也很血氣的(笑),所以我也要constantly回去,所以我自己也感覺神希望我活出祂的樣式。

郭教授

:

最後(部分)了,是次的訪問。這個訪問也關乎身份的問題,你會怎樣形容自己的身份?現在常區分香港人的身份或中國人的身份,你會怎樣形容自己的身份呢?

蔡元雲

:

身份是一個complex的問題。當然我的vocational身份很清楚,神call我做青年工作者,我很treasure這個身份。我很受Pope John Paul II的一本書影響,Memory and Identity,書中敍述自己在東歐長大,在納粹當中長大,所以他的memory and identity這句說話指的是,一個人失去memory,就失去identity,我希望我不要失憶。所以你第一個問題就問回我,我從哪裡來?我追回我爺爺,我找不到家譜,但找回了他的廟和祠堂,後來想了想,我不能忘本。在周公之後,有個蔡國,蔡國姓蔡,蔡的四散才出現寧波蔡和廣東蔡等等,我也要追回root,我的先祖從哪裡來?我很treasure我姓蔡,以及我是華人,是漢族人,這也是我身份中ethnic identity。當然我的vocational identity很清楚,但也想一個national identity,結果我make了一個choice,我give up了加拿大的居留權,在1997年7月1日拿了中華人民共和國特別行政區(的護照),我希望我除了ethnic 的identification,我真的想做一個中國人,香港的中國人,中國的香港人,我仍然肯定自己的national identity,I am Chinese,不單止ethnic,national也是,I am Chinese。

另一個就是我的vocational identity。當然很重要的是kingdom identity,我知道神在我中學時redeem了我,讓我成為基督的人、成為天父的兒女、成為君尊的祭司、聖潔的國度、屬神的子民。我覺得這是很重要的identity,是一個很noble,屬靈的identity。所以identity我會從這幾方面去看,當然窄一點的話,I am a husband、I am a son、I am a father、I am a grandfather,這些都是很尊貴的identities。因為在神的創造裡,family很核心,我在family裡的identity也要live,我不能在外做一個很好的青年工作者,在家中不做一個好的father,我關心別人的父母,我不關心自己的父母,我關心別的青年人,我不關心自己的子孫,這個identity我也覺得很珍貴。我希望我能做一個很好的兒子、、很好的husband、很好的father、很好的grandfather,這些identity我也很treasure,所以是從很多的angle去看identity。

另一個就是我的vocational identity。當然很重要的是kingdom identity,我知道神在我中學時redeem了我,讓我成為基督的人、成為天父的兒女、成為君尊的祭司、聖潔的國度、屬神的子民。我覺得這是很重要的identity,是一個很noble,屬靈的identity。所以identity我會從這幾方面去看,當然窄一點的話,I am a husband、I am a son、I am a father、I am a grandfather,這些都是很尊貴的identities。因為在神的創造裡,family很核心,我在family裡的identity也要live,我不能在外做一個很好的青年工作者,在家中不做一個好的father,我關心別人的父母,我不關心自己的父母,我關心別的青年人,我不關心自己的子孫,這個identity我也覺得很珍貴。我希望我能做一個很好的兒子、、很好的husband、很好的father、很好的grandfather,這些identity我也很treasure,所以是從很多的angle去看identity。

郭教授

:

感謝你蔡醫,我想今天就到此為止,謝謝你。

郭教授

:

蔡醫生感謝你,今天是第二次與你做口述歷史的訪問。基本上這一次是半結構式的訪問,所以有一些題目之前已經讓你看過,我想我們可以慢慢去談,可能未必順序的,但大概是這樣。[蔡:不要緊,feel free。]

第一樣是,上次你也介紹過自己少年時的背景,我特別想知道父母在你小時候對你有否一些特別的價值觀造成影響?他們又怎樣看中國和香港?

第一樣是,上次你也介紹過自己少年時的背景,我特別想知道父母在你小時候對你有否一些特別的價值觀造成影響?他們又怎樣看中國和香港?

蔡元雲

:

這個問題非常好,最近我也想起,一個人要找回自己的根,我有去追回的。我爸爸是寧波人,爺爺也是,幾代人都行船,因為五港通商。由於父親的親生母親(在他)很小時就死了,後來有個繼母,繼母覺得他應該早點外出工作幫助家裡,家裡也是貧困的,所以他十四歲就出來了,上船工作。他說當時很瘦,一口風一口浪,又甚麼都不懂,由洗碟開始。但很好,我發覺他很願意自學,自己學英文和很多東西,一級一級升上去,後來就在公司做客船的管膳,管膳的意思就是管理所有員工和船的膳食,我很佩服他,(他)很勤勞和認真,而且很勤奮和顧家,這是他給我的印象,一路都很好。這也要提一下他的背景和歷史,那個時間剛剛是中日戰爭,這些全都影響我。爺爺是長子,有妹妹,(他)說不行了,(戰爭)已經打到上海了,寧波也很危險,我這麼大年紀了,沒有問題,但你們走吧。爺爺也是我很欣賞的(人),小時候我與他合照過一張。

所以我覺得這個家很特別,爺爺很好,很照顧他的下一代,這是唯一的長子,我們就走。當時走難,從海岸走多數到四川或雲南,日本打不到,結果不知為何就走到雲南,由於他當時已經會一點英語,就找到工作,否則很難找到工作,結果他在那裡落腳了。誰不知在有人輾轉介紹,(父親)就認識到母親了。母親其實也很厲害,還很漂亮,讀書也很好。其實她準備讀完中學去讀師範,但遇上父親結果就結婚,她很年輕就結婚了,十七歲結婚,改變了她一生。[郭:是母親十七歲結婚?]對,是母親,十八歲就生下我。我出生時,中日戰爭已經結束,所以我是和平之後才出生的,沒有經歷過戰亂。為甚麼我提到這些呢?這影響到我如何看待中國。中國很多苦難,母親算好了,因為她在城市長大,很厲害,很優秀,她結婚後生下我,已經和平了,當然爺爺便叫兒子回來,(父親)當然也回去,他走難的嘛。我記得父母和一個很好的朋友,當時當然不是坐飛機,細節就不知道了,只知道他們路途顛簸,由昆明一路回去寧波。我真的尋根,我回看爺爺的村真的很貧窮,到今天也是較貧困,我找回當年爺爺和爸爸住的房子,到現在還在,不過很舊了。我母親是個城市的女孩,住不慣,(家裡)沒有電又沒有自來水,甚麼都要打水,然後在河裡洗衣。爺爺真的是⋯他說不行,他說為了我的孫和你們,你們到上海住吧,我不時也會去(上海),但主要住在寧波。於是我在幾個月大就去了上海居住,所以我對上海很有印象,因為在那裡幾年。誰不知內戰,爺爺真的很好,他說不行了,內戰也很危險,不知你帶著我的嫡孫走吧,去香港吧,香港也能找到行船的工作,因為他的公司在香港也有,於是便走了。我當時來香港是三歲,所以我的印象是甚麼呢?父母真的很優秀,很吃得苦,也很尊敬我爺爺,也很勤奮和認真,當然我們也很窮,住在香港貧困的地方,起初在灣仔,後來那裡太亂了,就搬到西營盤,我還記得在水街,當時很舊的舊樓。

所以你問我背景,我覺得中國真的苦難,即外來的苦難、內在的苦難、貧困的苦難、戰亂的苦難,所以中國人一路成長,也是走難和避難。中國人相信趨吉避凶,有難就逃跑吧,(中國)是這樣一個文化。那麼有沒有情呢?其實有情的。爸爸不斷寄東西給爺爺,我童年的回憶⋯父親、母親、爺爺給予我很深的印象,所以中國人在骨子,在苦難當中磨練到有一種性格,很堅苦。父親一直這麼多年,從十四歲開始到退休一直都在海上,他都沒有忘記家庭,後來我有兩個弟弟和一個妹妹,也很辛苦的,當時他出海也要一年多才回來,所以我最早期的回憶就是對父母的尊敬,亦對中國那種貧困和諸般的苦難有很深刻的印象。

所以我覺得這個家很特別,爺爺很好,很照顧他的下一代,這是唯一的長子,我們就走。當時走難,從海岸走多數到四川或雲南,日本打不到,結果不知為何就走到雲南,由於他當時已經會一點英語,就找到工作,否則很難找到工作,結果他在那裡落腳了。誰不知在有人輾轉介紹,(父親)就認識到母親了。母親其實也很厲害,還很漂亮,讀書也很好。其實她準備讀完中學去讀師範,但遇上父親結果就結婚,她很年輕就結婚了,十七歲結婚,改變了她一生。[郭:是母親十七歲結婚?]對,是母親,十八歲就生下我。我出生時,中日戰爭已經結束,所以我是和平之後才出生的,沒有經歷過戰亂。為甚麼我提到這些呢?這影響到我如何看待中國。中國很多苦難,母親算好了,因為她在城市長大,很厲害,很優秀,她結婚後生下我,已經和平了,當然爺爺便叫兒子回來,(父親)當然也回去,他走難的嘛。我記得父母和一個很好的朋友,當時當然不是坐飛機,細節就不知道了,只知道他們路途顛簸,由昆明一路回去寧波。我真的尋根,我回看爺爺的村真的很貧窮,到今天也是較貧困,我找回當年爺爺和爸爸住的房子,到現在還在,不過很舊了。我母親是個城市的女孩,住不慣,(家裡)沒有電又沒有自來水,甚麼都要打水,然後在河裡洗衣。爺爺真的是⋯他說不行,他說為了我的孫和你們,你們到上海住吧,我不時也會去(上海),但主要住在寧波。於是我在幾個月大就去了上海居住,所以我對上海很有印象,因為在那裡幾年。誰不知內戰,爺爺真的很好,他說不行了,內戰也很危險,不知你帶著我的嫡孫走吧,去香港吧,香港也能找到行船的工作,因為他的公司在香港也有,於是便走了。我當時來香港是三歲,所以我的印象是甚麼呢?父母真的很優秀,很吃得苦,也很尊敬我爺爺,也很勤奮和認真,當然我們也很窮,住在香港貧困的地方,起初在灣仔,後來那裡太亂了,就搬到西營盤,我還記得在水街,當時很舊的舊樓。

所以你問我背景,我覺得中國真的苦難,即外來的苦難、內在的苦難、貧困的苦難、戰亂的苦難,所以中國人一路成長,也是走難和避難。中國人相信趨吉避凶,有難就逃跑吧,(中國)是這樣一個文化。那麼有沒有情呢?其實有情的。爸爸不斷寄東西給爺爺,我童年的回憶⋯父親、母親、爺爺給予我很深的印象,所以中國人在骨子,在苦難當中磨練到有一種性格,很堅苦。父親一直這麼多年,從十四歲開始到退休一直都在海上,他都沒有忘記家庭,後來我有兩個弟弟和一個妹妹,也很辛苦的,當時他出海也要一年多才回來,所以我最早期的回憶就是對父母的尊敬,亦對中國那種貧困和諸般的苦難有很深刻的印象。

郭教授

:

父母有向你提過他們怎樣看中國的局面,或教導你如何去看社會嗎?

蔡元雲

:

肯定有情的,但害怕,很害怕,因為親自看見在抗戰時,中國的軟弱都暴露了,相差很遠。當然走難了,沒有正式經歷戰火,但到後來的時間你也知道,接著在內戰的時間,他也見證到,但也有情的,當時很多人都寄糧食回去。我很記得每逢過時過節,母親會幫忙將一包一包的東西寄回去,反而較少去昆明,因為昆明相對上較為小康。母親很記得昆明,與昆明的親戚經常保持聯絡,後來還親自帶我回去探望他們。她原來很多親戚,因她有很多兄弟姊妹,那一次與她一同回去,找回小時候住過的舊居,第二次再去已經拆了,我說請些親戚吧,請了六圍,[郭:嘩,這麼厲害。]所以她很多兄弟姊妹,很有情的。[郭:是你年輕跟她回去?]當然,不是小時候。她很久都不敢回去,到最後(局勢)穩定了,我請她帶我回去看看。很可惜爺爺很早去世了,結果就沒有(去探望),後來我帶子女、媳婦和孫兒回去尋根,回寧波。沒想到我找回爺爺的墓,因為葬了以後,一拆就不知道地點了。誰知後來回鄉,我找回鄰居,他說你爺爺的墓我找到了,我check過是真的,不是騙我錢。我找回,他堆了一堆,別人都已經收起墓了,我就回去印證,真的是自己的爺爺,結果為他重新建立一個墓。而且我後來查到,爺爺最後有回教會,但那家教會我找不到,所以我為他建了一個基督教的墓。他(鄰居)說這裡你也值得做些事紀念爺爺,結果就捐了一點錢重建了墓,也捐了錢給他,留一條小徑,因為要建一條路才能到達爺爺埋葬的地方,就以爺爺的名命名(笑)。所以我很相信尋根的,一個人不能忘記自己的根,不能忘本,這對我很深影響。

郭教授

:

你上次提及過,你在中學時開始接觸基督教,你可否談一下中學的基督徒生活,有甚麼讓你印象很深的?教會的氣氛又如何?你認為有甚麼人和事可以分享?

蔡元雲

:

我小學最初在一家私立學校,但母親很厲害,她打聽到這家私立小學的水平很差,於是她找到一間聖公會的小學,直說名稱也不要緊,聖馬太小學。因為我很小就讀書,在考的時候,她(老師)說你還這麼小,中英文也不行,當時在讀小六,剛讀完上學期,她說你轉低一級吧,就轉到小五的下學期,在聖公會,在那裡第一次接觸教會,小學,發現真的很有愛心。我小時候其實偷過東西,老師又很寬懷,他說蔡元雲我信你以後不會再做同樣的事情。英語老師很疼愛我,找了自己的侄女為我補英文,我英文不是太好,所以這給我一個印象很好。當時小學五年級,因為偷東西被人捉到,讀書又差,第二年就發憤,發覺兩個老師都對我很好,我拿了兩個獎,一個是進步獎,一個是英文獎,也因如此,我考了小學會考,我想成績也不錯的,便進了英皇。進了King''''s以後,不是基督教學校,但我久不久也會回聖馬太的團契,給我的印象頗親切,但也頗儀式化,你也知道聖公會(的傳統),我在那裡交很多朋友,但始終沒有成為基督徒。

但第一個讓我真正接觸的,我以前也說過,在另一間學校轉過來,當時叫lower six,即中六,當時有upper six讀七年⋯我第一次接觸基督徒,即一個很有生命的基督徒,其他那些都是基督徒⋯我很奇怪,他很勤力讀書也很有愛心。[郭:是徐⋯]徐理強,我直說也不要緊,我跟了他一年,結果我在中七那一年信主了。信主當然影響我的人品,就在這裡了,當然他也影響我。當時講福音聚會,學生福音團契的福音聚會,是滕近輝牧師,他說徐理強反正你住北角,不如去北角的禮拜堂吧,我去的就是滕近輝牧師的禮拜堂,所以我決志信主,以及後來牧養我的都是他。那裡讓我對教會有個親身的體驗,因為我成為正式的會眾,很好,你知滕牧師很著重聖經,我也有去團契,團契也很認真的,後來有些當年的團友到現在都是我的朋友,所以當時對教會有這初步的印象,當時我在中學。當然接觸不多,片斷地,對聖公會的教會有些膚淺的認識,但對宣道會北角堂,以及滕近輝牧師給我很大的意外,所以我當時跟徐理強,他教導我,也開始回到FES,有些跟進的活動,也認識了學生福音團契,所以我發現原來在教會以外亦有團契很好的。同時在那個時間,後來我回顧,亦是香港基督徒學生運動的一個頗興盛的時間。當時我們去中學生的佈道會很多人的,[郭:有多少人?]那個禮拜堂坐滿人的,我就在那裡決志。後來又有去一些營會,在那裡認識了余慧根,他當時在那裡做。(我發現)原來教會以外又有一些關心年輕人的機構,第一個認識的是基督徒學生福音團契,那就是我中學時對香港教會的一些膚淺認識。因為接下來我考不進香港大學,結果這改寫了我的生命,於是就到了加拿大讀大學,所以那段時間對香港教會完全脫節,所以你說中學,我只能談得很片段,因為我中學很遲才信主,當時對香港教會的認識很少。

但第一個讓我真正接觸的,我以前也說過,在另一間學校轉過來,當時叫lower six,即中六,當時有upper six讀七年⋯我第一次接觸基督徒,即一個很有生命的基督徒,其他那些都是基督徒⋯我很奇怪,他很勤力讀書也很有愛心。[郭:是徐⋯]徐理強,我直說也不要緊,我跟了他一年,結果我在中七那一年信主了。信主當然影響我的人品,就在這裡了,當然他也影響我。當時講福音聚會,學生福音團契的福音聚會,是滕近輝牧師,他說徐理強反正你住北角,不如去北角的禮拜堂吧,我去的就是滕近輝牧師的禮拜堂,所以我決志信主,以及後來牧養我的都是他。那裡讓我對教會有個親身的體驗,因為我成為正式的會眾,很好,你知滕牧師很著重聖經,我也有去團契,團契也很認真的,後來有些當年的團友到現在都是我的朋友,所以當時對教會有這初步的印象,當時我在中學。當然接觸不多,片斷地,對聖公會的教會有些膚淺的認識,但對宣道會北角堂,以及滕近輝牧師給我很大的意外,所以我當時跟徐理強,他教導我,也開始回到FES,有些跟進的活動,也認識了學生福音團契,所以我發現原來在教會以外亦有團契很好的。同時在那個時間,後來我回顧,亦是香港基督徒學生運動的一個頗興盛的時間。當時我們去中學生的佈道會很多人的,[郭:有多少人?]那個禮拜堂坐滿人的,我就在那裡決志。後來又有去一些營會,在那裡認識了余慧根,他當時在那裡做。(我發現)原來教會以外又有一些關心年輕人的機構,第一個認識的是基督徒學生福音團契,那就是我中學時對香港教會的一些膚淺認識。因為接下來我考不進香港大學,結果這改寫了我的生命,於是就到了加拿大讀大學,所以那段時間對香港教會完全脫節,所以你說中學,我只能談得很片段,因為我中學很遲才信主,當時對香港教會的認識很少。

郭教授

:

在大學,你談過到加拿大讀書,你會怎樣形容當時加拿大的學生團契和教會?同樣地,有沒有什麼深刻的人和事?

蔡元雲

:

我去(加拿大)七年,因為我讀醫科,改寫了我的一生,就是那七年。我去的時候,很稀奇,已經有一個團契派人來接我,為甚麼呢?因為他們拿了新生的名單,說我們是基督徒大學的團契,想派人來接待你。我很記得坐船去,因為沒有錢買飛機票,再坐火車,再到Winnipeg的車站。嘩,已經有兩個人前來,駕著一輛小的Volkswagen,我也很稀奇,真的來接我,(感覺)幾好啊。後來他也真的幫我很多,找房屋,以及一些很基本的事。我最後當然有去團契,去團契我想對我影響很大,為甚麼呢?發現團契(在學校)頗多人,多數是香港來的,也有台灣來的,也有印尼來的,因為他們在大學裡拿了名單,所有只要是華人,因為那是基督徒華人的團契,但用英語的,以致不論你是台灣人,還是印尼人都有common language,又有些印尼去、馬來西亞去、新加坡去⋯我當時很出奇,用英文認識了很多人,但震撼我的是,發覺(當)leader的那一群人很認真,有一個叫李乃光醫生,後來也在建道讀過,我去的時候他已經是實習醫生。還有一些讀不同學科的,但不知為何,很多都是讀醫科,接我的是何皓光醫生,後來我認識的全都是醫生。

我去到的時候很出奇,無論那一個學科讀的人都有,很認真讀書,同時也對信仰很認真。因為我信主很淺,就覺得很稀奇,為什麼這群人可以這樣?當然我也有參與他們的團契和小組,有一首團歌就成為我生命中很重要的一首歌,就living for Jesus,我覺得這群人真的live for Jesus,study for Jesus,很稀奇。人物剛才提過幾個,其實很多都影響了我,最稀奇的是,在大學裡有團契時,會請很多大學的教授來講道。我記得有一個叫Dean Edwards,法律系的dean,嘩,是很好的基督徒,不只在法律上很有名,也很熟聖經。後來一路讀上去的時候,(我)發覺有一個基督徒的psychiatrist來講psychiatry,我對psychiatry毫無興趣,但原來他是牧師兼psychiatrist的教師,Dr. John White,原來他兼任一間church的牧師,Church of the Way。我想,嘩,為甚麼這些人在不同的專業⋯另外一個在architect也是做教授,(團契)請了這些人來講,原來做基督徒可以在不同的專業裡活出其信仰,而且很有impact。還有一個最後影響我很深的,就是一個很年輕的醫生,Dr. Allan Ronald,後來成為全世界頂尖的microbiology和細菌學的專家,他很年輕。嘩,當時聽他講書,跟他去看clinic,怎麼這個人這麼厲害,還很年輕,他後來成為全世界病毒學的專家,後來他到非洲專做愛滋病的研究。還有一個在surgery,他來做教授,原來他在巴基斯坦做宣教士,回來了。我看見這樣一群人,不同的學科,不同的背景,但原來他們的生命是那麼要緊的,後來我再到大學裡基督徒的醫學生團契,再認識更多,甚麼國家的都有,那裡不只是華人,亦大開我的眼界。

那裡影響我怎樣看待我的信仰。原來我的信仰,如果你真的是認真的時候,無論將來你做甚麼專業,你都可以living for Jesus,如果很認真的話,所以在那裡,我就留下這種印象。而且在那個時候,因為溫城很少華人教會,有些教會的信仰也較開放,所以後來又來了個牧師,叫雷達牧師,叫我們與他一起建立一個教會,宣道會。我們覺得很好,所以學生的時間就與這位雷達牧師(一起),他很勤奮的,也很貧窮(我),到他的家發覺很窮,但他有開荒的精神。他在Regina已經開了一間教會,來到這裡(發現)沒有宣道會,便與他一起(開辦教會)。(我)看見這兩夫婦過著很簡單的生活,但很愛華人,我跟他們到唐人街探望老人,與他開始辦一間教會,由零開始,我們學生就plant。[郭:雷牧師也是華人嗎?]是華人啊,雷牧師後來也幫我很多。

最令我震撼有幾件事,這群團契的人裡有幾個文字很厲害,所以他們就打算出一本很簡單,自己油印的刊物,就叫《泉源》,就講一下留學生的心聲和自己的信仰,自己油印。我後來也幫忙做油印寄回去,原來很多學校的團契都收,最後還出到四、五千份,自己印,沒有收錢的,便發散出去,原來很多回應。我看編輯的人,有些由台灣來,文字OK,剛才我說的何皓光,他又是文字很好,我發覺很好,原來文字很重要,於是便廣泛聯絡。

另外一個影響我的event是冬令會。它每一年就匯聚在東西岸,從西岸開始,在Regina,後來在Philadelphia,一年一屆,在聖誕假的時候就開一個冬令會。這開闊我眼界,原來cross個country,也有很多華人基督徒在,我其實就在那個冬令會,我還記得第一屆的主題是「沒有異象,民就放肆」,所以這就影響我,第一次聽,原來做基督徒還要有vision。在那一年,我就奉獻給主,我無論做甚麼,你也讓我做一個有異象的基督徒。以後每一年的冬令會我也去的,去的時候就看見很多當時華人教會的領袖,我記得些名字:王永信牧師,很熟悉吧、焦源濂牧師,後來也來香港講過道、趙君影牧師,在國內工作的、周主培牧師⋯後來看見這些人,有些從國內走出來,有些在香港有牧會,(如)滕近輝牧師。忽然之間開闊了我的視野,原來他們的心胸很闊的,不希望困在一個地方,希望能夠(有)普世的視野。當然王永信牧師後來做了華福會,講的是要有廣闊的心胸。所以這群人影響我很多,我每一年都去,後來也有幫忙做籌委。

另一件事情也影響我,王永信牧師,他組織一些暑期的gospel team,福音隊伍。我跟過他去的,駕著車去,他還豎了一個板在,是基督徒的經文,而且在街上派單張,還有不只是那裡的團契,而是各城市的團契和教會我們去講見證。這些每年我都去,我也去了很多年,要預備怎樣講見證,何皓光醫生,現在還在的,他影響我很大。有一次他來找我,他說蔡元雲,我很想你幫牧師做翻譯,我說我不會翻譯,他是最出色的翻譯員,因為他中文英文都很好,文字也很好,做總編輯。他說不要緊,你嘗試一下,他就train我。雷達牧師也很好,他願意讓我去試,他知道我害怕,他每次的講章都很仔細地寫給我看,這也影響我。我慢慢就翻譯了,他講中文我就譯英文,他講英文我就譯中文,有些講普通話,我就譯廣東話,這就訓練我兩文三語,這很影響我以後的事奉。

我另一個事奉,另一個camp就不在冬令會,那一年暑假去Toronto工作,工作時參與一個Iowa Lake的一個camp,原來是Ambassador for Christ搞的。在這裡遇到兩個改變我生命的人,一個是Rev. David Adeney,一個是Rev. Stephen Knights都是OMF的傳道人。他們由於在國內撤退了,一個在美國做學生工作,David Adeney在IVF,一個去了Ambassador for Christ。他們為什麼影響我呢?因為他倆在營會裡都用普通話說話,我說為什麼他們的普通話這麼厲害?有一個專題講道,由他們主講,中國教會歷史(笑),我問同學,為甚麼兩個白色面孔藍色眼睛的(人),向我用普通話講中國歷史?我很impressed。我那天在Iowa Lake的旁邊做了個祈禱,這個祈禱改變我。我說既然我在中國出生,也看見這些宣教士,他這麼愛中國,我默默在神的面前(說),有一天我讀完書畢業,我不會留在加拿大,雖然我也很喜歡加拿大,求神你差遣我回港吧,最好差我到中國。我默默做了個祈禱,沒有呼召的,這個改變以後的我一生。所以我這裡講了很多events,有冬令會、夏令營、《泉源》,我也參加了gospel trip,那個很好訓練⋯你不要以為,我們在街派單張也很危險的(笑),有些人很兇,我們也要操練,如怎樣講見證,有時團契也讓我們分享,所以這讓我在信主後,雖然仍很初期,但有一個這樣的exposure。我剛才說的人名,無論是他的生命還是他講的道,都影響我,當然有些貼身影響我,何皓光醫生那些會train我,(還有)雷達牧師等等,很好,那一段時間我永遠都會記得。我們隔了幾十年都會重聚,結果也寫了本書《雁過紅河》,將那些故事都寫了出來,那七年很影響我。[郭:那本書我也有(笑)。]

我去到的時候很出奇,無論那一個學科讀的人都有,很認真讀書,同時也對信仰很認真。因為我信主很淺,就覺得很稀奇,為什麼這群人可以這樣?當然我也有參與他們的團契和小組,有一首團歌就成為我生命中很重要的一首歌,就living for Jesus,我覺得這群人真的live for Jesus,study for Jesus,很稀奇。人物剛才提過幾個,其實很多都影響了我,最稀奇的是,在大學裡有團契時,會請很多大學的教授來講道。我記得有一個叫Dean Edwards,法律系的dean,嘩,是很好的基督徒,不只在法律上很有名,也很熟聖經。後來一路讀上去的時候,(我)發覺有一個基督徒的psychiatrist來講psychiatry,我對psychiatry毫無興趣,但原來他是牧師兼psychiatrist的教師,Dr. John White,原來他兼任一間church的牧師,Church of the Way。我想,嘩,為甚麼這些人在不同的專業⋯另外一個在architect也是做教授,(團契)請了這些人來講,原來做基督徒可以在不同的專業裡活出其信仰,而且很有impact。還有一個最後影響我很深的,就是一個很年輕的醫生,Dr. Allan Ronald,後來成為全世界頂尖的microbiology和細菌學的專家,他很年輕。嘩,當時聽他講書,跟他去看clinic,怎麼這個人這麼厲害,還很年輕,他後來成為全世界病毒學的專家,後來他到非洲專做愛滋病的研究。還有一個在surgery,他來做教授,原來他在巴基斯坦做宣教士,回來了。我看見這樣一群人,不同的學科,不同的背景,但原來他們的生命是那麼要緊的,後來我再到大學裡基督徒的醫學生團契,再認識更多,甚麼國家的都有,那裡不只是華人,亦大開我的眼界。

那裡影響我怎樣看待我的信仰。原來我的信仰,如果你真的是認真的時候,無論將來你做甚麼專業,你都可以living for Jesus,如果很認真的話,所以在那裡,我就留下這種印象。而且在那個時候,因為溫城很少華人教會,有些教會的信仰也較開放,所以後來又來了個牧師,叫雷達牧師,叫我們與他一起建立一個教會,宣道會。我們覺得很好,所以學生的時間就與這位雷達牧師(一起),他很勤奮的,也很貧窮(我),到他的家發覺很窮,但他有開荒的精神。他在Regina已經開了一間教會,來到這裡(發現)沒有宣道會,便與他一起(開辦教會)。(我)看見這兩夫婦過著很簡單的生活,但很愛華人,我跟他們到唐人街探望老人,與他開始辦一間教會,由零開始,我們學生就plant。[郭:雷牧師也是華人嗎?]是華人啊,雷牧師後來也幫我很多。

最令我震撼有幾件事,這群團契的人裡有幾個文字很厲害,所以他們就打算出一本很簡單,自己油印的刊物,就叫《泉源》,就講一下留學生的心聲和自己的信仰,自己油印。我後來也幫忙做油印寄回去,原來很多學校的團契都收,最後還出到四、五千份,自己印,沒有收錢的,便發散出去,原來很多回應。我看編輯的人,有些由台灣來,文字OK,剛才我說的何皓光,他又是文字很好,我發覺很好,原來文字很重要,於是便廣泛聯絡。

另外一個影響我的event是冬令會。它每一年就匯聚在東西岸,從西岸開始,在Regina,後來在Philadelphia,一年一屆,在聖誕假的時候就開一個冬令會。這開闊我眼界,原來cross個country,也有很多華人基督徒在,我其實就在那個冬令會,我還記得第一屆的主題是「沒有異象,民就放肆」,所以這就影響我,第一次聽,原來做基督徒還要有vision。在那一年,我就奉獻給主,我無論做甚麼,你也讓我做一個有異象的基督徒。以後每一年的冬令會我也去的,去的時候就看見很多當時華人教會的領袖,我記得些名字:王永信牧師,很熟悉吧、焦源濂牧師,後來也來香港講過道、趙君影牧師,在國內工作的、周主培牧師⋯後來看見這些人,有些從國內走出來,有些在香港有牧會,(如)滕近輝牧師。忽然之間開闊了我的視野,原來他們的心胸很闊的,不希望困在一個地方,希望能夠(有)普世的視野。當然王永信牧師後來做了華福會,講的是要有廣闊的心胸。所以這群人影響我很多,我每一年都去,後來也有幫忙做籌委。

另一件事情也影響我,王永信牧師,他組織一些暑期的gospel team,福音隊伍。我跟過他去的,駕著車去,他還豎了一個板在,是基督徒的經文,而且在街上派單張,還有不只是那裡的團契,而是各城市的團契和教會我們去講見證。這些每年我都去,我也去了很多年,要預備怎樣講見證,何皓光醫生,現在還在的,他影響我很大。有一次他來找我,他說蔡元雲,我很想你幫牧師做翻譯,我說我不會翻譯,他是最出色的翻譯員,因為他中文英文都很好,文字也很好,做總編輯。他說不要緊,你嘗試一下,他就train我。雷達牧師也很好,他願意讓我去試,他知道我害怕,他每次的講章都很仔細地寫給我看,這也影響我。我慢慢就翻譯了,他講中文我就譯英文,他講英文我就譯中文,有些講普通話,我就譯廣東話,這就訓練我兩文三語,這很影響我以後的事奉。

我另一個事奉,另一個camp就不在冬令會,那一年暑假去Toronto工作,工作時參與一個Iowa Lake的一個camp,原來是Ambassador for Christ搞的。在這裡遇到兩個改變我生命的人,一個是Rev. David Adeney,一個是Rev. Stephen Knights都是OMF的傳道人。他們由於在國內撤退了,一個在美國做學生工作,David Adeney在IVF,一個去了Ambassador for Christ。他們為什麼影響我呢?因為他倆在營會裡都用普通話說話,我說為什麼他們的普通話這麼厲害?有一個專題講道,由他們主講,中國教會歷史(笑),我問同學,為甚麼兩個白色面孔藍色眼睛的(人),向我用普通話講中國歷史?我很impressed。我那天在Iowa Lake的旁邊做了個祈禱,這個祈禱改變我。我說既然我在中國出生,也看見這些宣教士,他這麼愛中國,我默默在神的面前(說),有一天我讀完書畢業,我不會留在加拿大,雖然我也很喜歡加拿大,求神你差遣我回港吧,最好差我到中國。我默默做了個祈禱,沒有呼召的,這個改變以後的我一生。所以我這裡講了很多events,有冬令會、夏令營、《泉源》,我也參加了gospel trip,那個很好訓練⋯你不要以為,我們在街派單張也很危險的(笑),有些人很兇,我們也要操練,如怎樣講見證,有時團契也讓我們分享,所以這讓我在信主後,雖然仍很初期,但有一個這樣的exposure。我剛才說的人名,無論是他的生命還是他講的道,都影響我,當然有些貼身影響我,何皓光醫生那些會train我,(還有)雷達牧師等等,很好,那一段時間我永遠都會記得。我們隔了幾十年都會重聚,結果也寫了本書《雁過紅河》,將那些故事都寫了出來,那七年很影響我。[郭:那本書我也有(笑)。]

郭教授

:

我想問你剛才說在Iowa有這樣一個祈禱,之前你沒有想過回來(香港)?

蔡元雲

:

沒有,我當時去加拿大讀書,是很簡單因為進不了香港大學,但我到加拿大以後發現原來有四間大學的醫學院是香港承認的,因為我也有心回香港,因為我也想念家裡。所以我就看了這四間,為甚麼選Winnipeg Manitoba呢?很簡單,學費最便宜嘛(笑),而且當時它的醫學院是非常好的,我便選擇去這裡。我其實不知道將來是如何的,不過我做了一個奉獻以後就有方向了,這個方向就影響我後來結婚。這裡我也可以分享,因為其中一個重要的event就是結婚。我當時祈禱,結婚是很重要的,一生一世,後來神感動我,我定了四個條件。既然我奉獻了自己,我希望我將來的太太也奉獻了,一定要認真愛神。第二個條件,愛神的似乎都很多,第二也要愛我才行(笑),愛我just as I am,不能只愛我表面。第三,這與我做祈禱有關,她一定要愛中國,如果她已打算在此settle down做Canadian,nothing wrong,人各有選擇,但我猜我不會留在加拿大,所以第三就是要愛中國。第四要愛我家人,因為家人全都未信主,而且我知道這也不容易,不容易相處,我知道,所以我說有四個條件,那麼神預備了。我很早結婚,我在醫學院一畢業就結婚,結婚以後才做實習醫生,很好,接下來就生了個兒子。本來我還繼績進修,因為我做得不錯,讀書也OK,我還拿了一個獎項,intern of the year(笑),因為我很喜歡,在ward裡。學校知道我喜歡內科,邀請我留在那裡進修,誰不知另一位很影響我的人,伍浩榮醫生也在那裡畢業,回來了播道醫院,我倆夫婦和他倆夫婦很熟絡,他寫了一封很長的信給我,說播道醫院剛剛有幾個醫生走了,缺人了,你那時與我們一起為中國禱告,因我們那時定期為中國祈禱⋯你知道當時中國(發生)很多⋯大躍進等等,Pray for China Fellowship,他說你不如回來吧,我說我想進修,他說你要進修以後都可以,我們現在沒有人了,你來吧,你考慮一下。我祈禱後就決定,就在我做完見習醫生那一年,我們三個就回來了。這又是影響我以後走的路,本來我要繼續再進修內科,起碼要四年,我喜歡的,也希望留下的,但不是留在加拿大,只是想再裝備多一點再回來,結果做完實習醫生就回來了。

郭教授

:

那麼我加插一個(題目紙)裡面沒有寫的問題。你可否談一下,為甚麼你在播道最後選擇了突破?有甚麼推動了你?

蔡元雲

:

我很喜歡播道醫院,因為它很小,還有它很好,它是真的是一家Christian hospital,所以它給予你很多空間與病人交往,沒有在政府醫院這麼大壓力,見很多cases。而且每個星期也有福音聚會,後來讓我負責。另外有一個(人)影響我,叫Dr. Chapman,他是美國來的宣教士,他是一個很好的internist,做了我mentor,他不只是教我醫術,他是一個很好的mentor。他還很gentle,每個病人都很喜歡他,他還學了廣東話,我看他,嘩,他在美國回來,住的地方又普通,他拿了specialist,但還很願意很humble,做一間很小的醫院的specialist,而且照顧年輕醫生,教我們行醫。另一個(人)也很影響我的,是一個婦產科醫生,Dr. Crumpacker,也是很愛學生。當時我們婦產科很有名,每個人都喜歡他,不單止deliver好,他又很care病人,所以我在這裡看見這群人真的頗好,我自己覺得頗好。

不過我後來察覺到一件事,我慢慢找到我的passion。我回來香港以後,滕牧師就介紹我到希伯崙堂。我不知他說了甚麼,我一去,李非吾叫我,他說蔡醫生,滕牧師介紹了你來,所以我第一天就被請做高級青年團契的導師。嘩,你又不認識我(笑)⋯我也不知道滕牧師到底說了些甚麼,滕牧師說,你住得那麼遠,不要回北宣吧,不如你到九龍一間禮拜堂。隔不了多久,他說,我很希望主日崇拜都請你講。後來我都沒有讀完神學,我只是讀了三個月,因為我太太到了Three Hills一個Prairie Bible Institute讀(神學),後來我說要回香港,就有三個月在Three Hills裡讀了幾科,那幾科很影響我。一科是院長教的,就life in balance。另一個副院長教的,教《但以理書》,很影響我,談的是末世。第三個是教mission,教Pauline missiology。那三科影響得我很要緊,所以你見我的missiology是Pauline的(笑)。你見我回來寫了本書是(談)基督徒的心靈要均衡的,我發覺很好,然後我忽然發覺原來《但以理書》和《啟示錄》很重要,所以我記得的。所以我回來的時間,我想滕牧師在那裡經常提Winnipeg,他知道我很有心做青年工作,所以向李非吾牧師說了些秘密事情沒有告訴我(笑)。但我跟了李非吾牧師十年,很影響我,而且他當時也開始了希伯崙差會,我也第一次參與差會。我當時也認識了一個少年人,他不是高級團的,是少年團的,我發覺李非吾牧師整家都很好,這個少年人就叫李思敬(笑)。很奇怪,我當時也很關心他,你知道我經常喜歡問你將來想做甚麼,那很出奇,在少年團的時候他已經說,我想做神學教育(笑)。[郭:已經邁向⋯]我後來有機會與他合作,在沙宣那裡,他後來也久不久找我聊天,所以我的種子種在這裡了。

當然你的題目是甚麼呢,當然是蘇恩佩。因為我做醫生時已發現一個passion,我很喜歡到學校團契講道,King''''s知道我回去後,King’s boys約我回去就講佈道會,我很高興。播道醫院旁有一間宣道中學,那個老師後來做了校長,龐建新,他經常請我過去講早會。所以很好的,我那時巡房後,OPD,即街症未開始,中間就走去隔壁講道再回來(笑)。我真的很開心,後來有個戒毒的團契,兩個都找了我,一個陳保羅牧師,一個是Jackie Pullinger。她說嘩,原來你是醫生,不如與我們戒毒的年輕人講一下戒毒,從基督徒的角度,我就答應了,所以後來兩個我都認識,替他們做義工。結果我在九龍城寨講道就遇見蘇恩佩,那麼長話短說,她說來香港養病,因為有cancer,她少年時已經有cancer。我說為甚麼你來這裡了?她說她想看看為甚麼香港,一個開始要富起來的城市,還有這麼多年輕人會失落呢,就在那時我認識了她。

當然我很早認識她,她寫的《仄徑》我也看過了,她在校園團契的文章我也有看。她後來就召開了一個祈禱會,就為香港城市的年輕人祈禱,我們禱告了整整一年,蘇恩佩就⋯[郭:有誰參加這個祈禱?]很奇怪的,那一群很多人都認識,陳喜謙牧師,他當然關心年輕人,朱杞祥先生,他是FES董事會,後來逐點逐點參加。還有誰呢?梁永泰,他當時是教書的,但他也做FES中學生團契的編輯。周志森,也是教書的。詹維明,她當時在中大做counselling,後來錢北斗也來做青年工作。後來我回顧這群人,全都有一個共同的點,就關心香港年輕人的福音和生命。所以祈禱一年後,大家也覺得,也做過些研究,就想出一份基督教的雜誌給年輕人,不只是傳福音,而是跟他們說香港的處境,在香港的處境下怎樣生活,當然有信仰的元素在。恩佩就找我,我就向她很坦白,說我不懂做雜誌,我是個醫生。她說不對,我看見一件事,你對年青人有團火在,有種passion在,她說你祈禱吧。長話短說,我和我太太就祈禱,真的有感動,有聖經引證,我心中有感動,我現在學了也要有印證。

跟她(太太)禱告了幾日後,我和她share,我真的有感動想試一下,我說可能想part-time加入。她說有一段聖經,《以賽亞書》三十章,你們得力在乎平靜安穩⋯後面那裡,以色列人很迷惘,神向他說,你或向左或向右,必有聲音在後邊對你說:「這是正路,要行在其中。」我不是找一些proved text,我心裡想,我真的左右怎麼走呢,我究竟怎樣知道呢?聖經就說,你懷疑不要緊的,如果有感動,你便先試一下,試一下知道是正路便走吧。所以我就向太太說,太太也很感動,她說我也覺得值得一試,因為第一我要有她同意嘛,即我們二人同行,結果就踏出了一步。我也很穩陣的,因為我真的喜歡行醫,我就在醫院裡做上午,下午就去突破雜誌社,後來我做了《突破雜誌》社社長。不過很奇怪的,很快就有電台找我們,訪問我們,問為甚麼這本雜誌這麼多人看呢?香港政府的電台,誰不知旁邊的商台聽見了,就提意我們去,他們說很棒啊,你可以將突破的事情搬上電台嗎?最初叫空中突破(笑),後來叫突破時刻。所以我們憑信心就開了,全部都是靠義工,我也有一段時間兼做DJ。

不過我後來察覺到一件事,我慢慢找到我的passion。我回來香港以後,滕牧師就介紹我到希伯崙堂。我不知他說了甚麼,我一去,李非吾叫我,他說蔡醫生,滕牧師介紹了你來,所以我第一天就被請做高級青年團契的導師。嘩,你又不認識我(笑)⋯我也不知道滕牧師到底說了些甚麼,滕牧師說,你住得那麼遠,不要回北宣吧,不如你到九龍一間禮拜堂。隔不了多久,他說,我很希望主日崇拜都請你講。後來我都沒有讀完神學,我只是讀了三個月,因為我太太到了Three Hills一個Prairie Bible Institute讀(神學),後來我說要回香港,就有三個月在Three Hills裡讀了幾科,那幾科很影響我。一科是院長教的,就life in balance。另一個副院長教的,教《但以理書》,很影響我,談的是末世。第三個是教mission,教Pauline missiology。那三科影響得我很要緊,所以你見我的missiology是Pauline的(笑)。你見我回來寫了本書是(談)基督徒的心靈要均衡的,我發覺很好,然後我忽然發覺原來《但以理書》和《啟示錄》很重要,所以我記得的。所以我回來的時間,我想滕牧師在那裡經常提Winnipeg,他知道我很有心做青年工作,所以向李非吾牧師說了些秘密事情沒有告訴我(笑)。但我跟了李非吾牧師十年,很影響我,而且他當時也開始了希伯崙差會,我也第一次參與差會。我當時也認識了一個少年人,他不是高級團的,是少年團的,我發覺李非吾牧師整家都很好,這個少年人就叫李思敬(笑)。很奇怪,我當時也很關心他,你知道我經常喜歡問你將來想做甚麼,那很出奇,在少年團的時候他已經說,我想做神學教育(笑)。[郭:已經邁向⋯]我後來有機會與他合作,在沙宣那裡,他後來也久不久找我聊天,所以我的種子種在這裡了。

當然你的題目是甚麼呢,當然是蘇恩佩。因為我做醫生時已發現一個passion,我很喜歡到學校團契講道,King''''s知道我回去後,King’s boys約我回去就講佈道會,我很高興。播道醫院旁有一間宣道中學,那個老師後來做了校長,龐建新,他經常請我過去講早會。所以很好的,我那時巡房後,OPD,即街症未開始,中間就走去隔壁講道再回來(笑)。我真的很開心,後來有個戒毒的團契,兩個都找了我,一個陳保羅牧師,一個是Jackie Pullinger。她說嘩,原來你是醫生,不如與我們戒毒的年輕人講一下戒毒,從基督徒的角度,我就答應了,所以後來兩個我都認識,替他們做義工。結果我在九龍城寨講道就遇見蘇恩佩,那麼長話短說,她說來香港養病,因為有cancer,她少年時已經有cancer。我說為甚麼你來這裡了?她說她想看看為甚麼香港,一個開始要富起來的城市,還有這麼多年輕人會失落呢,就在那時我認識了她。

當然我很早認識她,她寫的《仄徑》我也看過了,她在校園團契的文章我也有看。她後來就召開了一個祈禱會,就為香港城市的年輕人祈禱,我們禱告了整整一年,蘇恩佩就⋯[郭:有誰參加這個祈禱?]很奇怪的,那一群很多人都認識,陳喜謙牧師,他當然關心年輕人,朱杞祥先生,他是FES董事會,後來逐點逐點參加。還有誰呢?梁永泰,他當時是教書的,但他也做FES中學生團契的編輯。周志森,也是教書的。詹維明,她當時在中大做counselling,後來錢北斗也來做青年工作。後來我回顧這群人,全都有一個共同的點,就關心香港年輕人的福音和生命。所以祈禱一年後,大家也覺得,也做過些研究,就想出一份基督教的雜誌給年輕人,不只是傳福音,而是跟他們說香港的處境,在香港的處境下怎樣生活,當然有信仰的元素在。恩佩就找我,我就向她很坦白,說我不懂做雜誌,我是個醫生。她說不對,我看見一件事,你對年青人有團火在,有種passion在,她說你祈禱吧。長話短說,我和我太太就祈禱,真的有感動,有聖經引證,我心中有感動,我現在學了也要有印證。

跟她(太太)禱告了幾日後,我和她share,我真的有感動想試一下,我說可能想part-time加入。她說有一段聖經,《以賽亞書》三十章,你們得力在乎平靜安穩⋯後面那裡,以色列人很迷惘,神向他說,你或向左或向右,必有聲音在後邊對你說:「這是正路,要行在其中。」我不是找一些proved text,我心裡想,我真的左右怎麼走呢,我究竟怎樣知道呢?聖經就說,你懷疑不要緊的,如果有感動,你便先試一下,試一下知道是正路便走吧。所以我就向太太說,太太也很感動,她說我也覺得值得一試,因為第一我要有她同意嘛,即我們二人同行,結果就踏出了一步。我也很穩陣的,因為我真的喜歡行醫,我就在醫院裡做上午,下午就去突破雜誌社,後來我做了《突破雜誌》社社長。不過很奇怪的,很快就有電台找我們,訪問我們,問為甚麼這本雜誌這麼多人看呢?香港政府的電台,誰不知旁邊的商台聽見了,就提意我們去,他們說很棒啊,你可以將突破的事情搬上電台嗎?最初叫空中突破(笑),後來叫突破時刻。所以我們憑信心就開了,全部都是靠義工,我也有一段時間兼做DJ。

郭教授

:

其實你剛剛提及,突破一開始已很受歡迎。你現在回想起來,你覺得為甚麼會如此?

蔡元雲

:

很奇怪的。為甚麼呢?蘇恩佩說,不要太說教,我們講的是文化的更新,講的是社會議題,當然有信仰,但也不只要傳福音,她覺得福音和文化是兩個使命來的,一定要影響文化,周圍的文化全部都影響青年人。所以這是文化的仗,也是福音的事工。你知道她要求很高的,她說如果要出得去,就不能只有基督教的圈子,還要放在街上,在報攤的。所以她很重要,她找了一班⋯我們全都是義工,設計的很漂亮,攝影的很漂亮,找了一間很好的出版印刷廠,當時最有名的一家日本(廠),很貴的,後來有個基督徒的印刷廠替我們印就較便宜。所以第一期一出,嘩,報攤的代理說,你的雜誌賣不出的,又沒有歌星,又沒有賭博,沒有人買的。後來他只給一樣東西面子,他說你的封面很重要。所以我認為突破出了這麼多期,最漂亮的封面還是第一期(笑),雞仔破殻而出,是一個很年青的(人),後來做我們的義工。

我們當然很稀奇,後來人們問我們印多少,過去基督教的雜誌最多銷量都是三千本,他說你們印五千本吧。我們祈過禱,印了二萬本,我當然沒有錢宣傳,我還記得當時我招募了很多人為我們貼街招,那時准的,我也有份幫忙,然後四處貼,四處去。長話短說,兩萬本都賣光了(笑),所以很奇的。後來電台又更加多人,然後很多人寫信給我們,詹維明在嘛,她開始有個明心信箱,又訓練人們寫信。電台有明心,後來又有熱線,我和幾個有心的(人)到台灣看,台灣張老師輔導中心,後來就將這件事輸入來,開了個輔導中心,有電話輔導、有熱線輔導、有個人輔導。這個很稀奇,在短短兩、三年之內忽然之間不斷發展,很多人幫忙做義工,很多不同類型的人,文字的人,廣播的人,當時很好的,陳港開在電台很有名的,又幫忙做義工,還有很多輔導的人。我記得當時我沒有讀過輔導,詹維明就幫忙⋯其實就做了兩三年,我很累,因為上午在醫院,下午在雜誌也要負責,晚上⋯起碼一晚,後來兩晚做輔導,間中還要上電台主持一個節目,百萬份之一,做DJ。我知道我不行,於是便與恩佩和同工討論,我說我不行了,我要做一個決定,我要放棄其中一樣。我的傾向是放棄行醫,但我也要印證,我說如果我真的要做青年工作,我有兩樣東西要裝備。第一是聖經,一定是聖經,聖經裡所有關於生命的(記載)。第二我發覺原來年輕人願意找人聊天的,願意打電話來與你談心事,我要學counselling,我便選了三一神院。我選擇它有原因的,因為在很多神學院都有輔導,但Dr. Gary Collins又是影響我很深。他覺得所有的Christian counselling應該與神學結合,我看過他後來寫的書,integration of psychology and theology,他說psychology很secular,完全做secular的東西這樣是不work的,但心理學你又不能不讀,有些人不相信,Jay Adams就咒詛心理學嘛。我說你不能完全咒詛它的,它也有很多studies。於是我就想,能夠將一個好像很secular的學科與聖經結合嗎?我覺得這需要做的,我們基督徒不能輕看其他學科,每個學科都有真理,物理等等都不能全掃掉,心理學都很有幫助的。於是我就去了(三一神學院)。結果兩年的訓練,我就決定放棄行醫回來了。我回來是1977年,不再行醫,但我做義工的,去安置區那裡,有些基督徒醫學團契就在安置區辦了一個免費診所,我在那裡做了很久義工,我定期也會去一次,因為我仍然很miss我的medical practice(笑),所以我也有一段時間繼續在醫療界有presence的。

我們當然很稀奇,後來人們問我們印多少,過去基督教的雜誌最多銷量都是三千本,他說你們印五千本吧。我們祈過禱,印了二萬本,我當然沒有錢宣傳,我還記得當時我招募了很多人為我們貼街招,那時准的,我也有份幫忙,然後四處貼,四處去。長話短說,兩萬本都賣光了(笑),所以很奇的。後來電台又更加多人,然後很多人寫信給我們,詹維明在嘛,她開始有個明心信箱,又訓練人們寫信。電台有明心,後來又有熱線,我和幾個有心的(人)到台灣看,台灣張老師輔導中心,後來就將這件事輸入來,開了個輔導中心,有電話輔導、有熱線輔導、有個人輔導。這個很稀奇,在短短兩、三年之內忽然之間不斷發展,很多人幫忙做義工,很多不同類型的人,文字的人,廣播的人,當時很好的,陳港開在電台很有名的,又幫忙做義工,還有很多輔導的人。我記得當時我沒有讀過輔導,詹維明就幫忙⋯其實就做了兩三年,我很累,因為上午在醫院,下午在雜誌也要負責,晚上⋯起碼一晚,後來兩晚做輔導,間中還要上電台主持一個節目,百萬份之一,做DJ。我知道我不行,於是便與恩佩和同工討論,我說我不行了,我要做一個決定,我要放棄其中一樣。我的傾向是放棄行醫,但我也要印證,我說如果我真的要做青年工作,我有兩樣東西要裝備。第一是聖經,一定是聖經,聖經裡所有關於生命的(記載)。第二我發覺原來年輕人願意找人聊天的,願意打電話來與你談心事,我要學counselling,我便選了三一神院。我選擇它有原因的,因為在很多神學院都有輔導,但Dr. Gary Collins又是影響我很深。他覺得所有的Christian counselling應該與神學結合,我看過他後來寫的書,integration of psychology and theology,他說psychology很secular,完全做secular的東西這樣是不work的,但心理學你又不能不讀,有些人不相信,Jay Adams就咒詛心理學嘛。我說你不能完全咒詛它的,它也有很多studies。於是我就想,能夠將一個好像很secular的學科與聖經結合嗎?我覺得這需要做的,我們基督徒不能輕看其他學科,每個學科都有真理,物理等等都不能全掃掉,心理學都很有幫助的。於是我就去了(三一神學院)。結果兩年的訓練,我就決定放棄行醫回來了。我回來是1977年,不再行醫,但我做義工的,去安置區那裡,有些基督徒醫學團契就在安置區辦了一個免費診所,我在那裡做了很久義工,我定期也會去一次,因為我仍然很miss我的medical practice(笑),所以我也有一段時間繼續在醫療界有presence的。

郭教授

:

你於七十年代、八十年代、九十年代,其實都一直影響及帶領突破。我們的研究本來應該當97年是一個meeting point,當然97之後(的事情)你想分享都可以講。你自己回顧這三個年代,突破的工作有甚麼特別的地方或者改變了的地方?又為什麼要這樣改變?

蔡元雲

:

蘇恩佩也很稀奇。有一次她找我聊天,說我們最初是雜誌,為什麼你忽然帶整船人進來做輔導呢?恩佩看重梁永泰,想他做接班人出雜誌,梁永泰當時教書的,但他看到另一件事,他說年輕人不只看文字的,還看影音,所以他後來去讀media和電影,所以他去了,回來後開了影音中心,我去了回來就開了輔導中心,grow up得很快,所以恩佩也有一點詫異。當然她也很有負擔,她做了《突破雜誌》,又做了《突破少年》,她說不能夠沒有少年,她當時不是出很多書籍。演變呢,不是我們plan的,我們沒有plan過,但一個turning point就是恩佩1982年離開,因為她有cancer。但她的死不是因為cancer,是有病毒入了心臟,突然就死了。她死了以後,我哭得很厲害,糟了,為什麼呢?阿姐(恩佩)看著我們,她真的做青少年工作這麼多年,我們只是跟隨她,她比我們年長,她忽然離開了,怎麼辦呢?後來神給我安排,(說)我沒有想讓你做蘇恩佩the second,你做回蔡元雲。當時(的成員)真的走光了,一個負責輔導的林孟平被大學聘請了,我們差遣了她。梁永泰就去了美國讀書,他想飛回來幫忙,我說不好,你先讀完你的doctor吧。當時我很混亂,我仍然是總幹事,而且暫時兼任出版部,因為恩佩走了。永泰走了,我兼任影音,輔導我一直都做總監。我就覺得糟糕了,怎樣做呢?不過後來我說不要緊,神要我做回自己,不要抄,蘇恩佩是蘇恩佩,我向我們的同工說,大家都安慰吧,不要緊的,神給我們甚麼人就做甚麼事,不要裝模作樣。

想不到恩佩走得也合時,因為接下來就是《中英聯合聲明》,戴卓爾夫人在人民大會堂跌了一跤,香港就真的在1984年簽署了《中英聯合聲明》。嘩,很震撼,人們都要離開了,很簡單的,(人們說)我們走難來的,害怕共產政權嘛,所以我們走。我後來也做過research,因為有些人也勸我們離開,搬去別的地方較安全⋯香港有百分之九十以上的年輕人是走不了,他有錢就可以移民,他讀書很好也可以到外國讀書,如果兩件事情都符合不了就無法離開。我們禱告後,決定不走,神給我們指引,後來想得很清楚,就是根嘛。根是什麼呢?就是你的身份。後來這件事影響我很大,植根香港,你既然在香港,這麼多年輕人在這裡,你不能走,要與他們一同尋回香港人是甚麼。尋根中國,為什麼你這麼害怕中國?你若不是中國籍,你都是一個華人,尋根的意思就是也要關心國內的人,你也要愛他們,無論中國怎樣改變,怎樣患難你也要愛她,都要尋根,不要忘記你民族的根。第三,扎根永恆,後來這影響很多人。有好幾個跟我說,你真的很好,hit中了這件事,我們沒有根的一代,沒有身份,有難就走,中國人真的沒有了根,一直飄流。

後來永泰與一群人拍了一套《根》,很出奇,在香港每一場都爆,是個multi-media。海外知道了,我們也放映了超過一百場,全部都在戲院、劇院播,全部都爆滿。這讓我看見,原來全世界的華人都在找根,我說你在Toronto便植根Toronto,我不是要你回香港,你也要貢獻Toronto的。你是華人嘛,中國無論如何你都要關心,尋根嘛,而且最後要扎根永恆。結果(《根》)很受歡迎,這也影響了我,亦因為這個緣故,我們當時expand得很快,就想找新的辦公室,結果找了突破中心,吳松街,它是拍賣的,當時沒有人買樓。那麼長話短說,我們結果offer了一個價錢給它,我說我們不會拍賣的,我們不會舉手。那麼負責的銀行負責人,我不知道他是否基督徒,他聽到我們所做的事,他說很好,結果用底價就賣給我們,可以說是多少錢,當時是一千八百萬,十六層,包括地庫,現在我不知道多少錢了。但那裡是有聖經基礎的,耶利米專門買了一塊地,沒有人買的,他說將來神會祝福這裡。結果我們就買了,代表我們植根香港。當時就開始了新的一頁,搬到這裡來,我們用了九層,與教會等等合作。這些都很重要,令我回想,到底神call我們是甚麼呢?沒有改變的,是青少年,而且是圈外的青少年,不是教會裡的青少年,這不是我們主要的target,當然也歡迎他們來。如果他們找身份,我們這裡與他們一起找,如果文化上有影響,我們也要在那裡,我們叫抗衡文化與文化的更新,counter-culture,這個字也是恩佩用,覺得是很重要的,也要關心中國和本土的年輕人。

想不到恩佩走得也合時,因為接下來就是《中英聯合聲明》,戴卓爾夫人在人民大會堂跌了一跤,香港就真的在1984年簽署了《中英聯合聲明》。嘩,很震撼,人們都要離開了,很簡單的,(人們說)我們走難來的,害怕共產政權嘛,所以我們走。我後來也做過research,因為有些人也勸我們離開,搬去別的地方較安全⋯香港有百分之九十以上的年輕人是走不了,他有錢就可以移民,他讀書很好也可以到外國讀書,如果兩件事情都符合不了就無法離開。我們禱告後,決定不走,神給我們指引,後來想得很清楚,就是根嘛。根是什麼呢?就是你的身份。後來這件事影響我很大,植根香港,你既然在香港,這麼多年輕人在這裡,你不能走,要與他們一同尋回香港人是甚麼。尋根中國,為什麼你這麼害怕中國?你若不是中國籍,你都是一個華人,尋根的意思就是也要關心國內的人,你也要愛他們,無論中國怎樣改變,怎樣患難你也要愛她,都要尋根,不要忘記你民族的根。第三,扎根永恆,後來這影響很多人。有好幾個跟我說,你真的很好,hit中了這件事,我們沒有根的一代,沒有身份,有難就走,中國人真的沒有了根,一直飄流。

後來永泰與一群人拍了一套《根》,很出奇,在香港每一場都爆,是個multi-media。海外知道了,我們也放映了超過一百場,全部都在戲院、劇院播,全部都爆滿。這讓我看見,原來全世界的華人都在找根,我說你在Toronto便植根Toronto,我不是要你回香港,你也要貢獻Toronto的。你是華人嘛,中國無論如何你都要關心,尋根嘛,而且最後要扎根永恆。結果(《根》)很受歡迎,這也影響了我,亦因為這個緣故,我們當時expand得很快,就想找新的辦公室,結果找了突破中心,吳松街,它是拍賣的,當時沒有人買樓。那麼長話短說,我們結果offer了一個價錢給它,我說我們不會拍賣的,我們不會舉手。那麼負責的銀行負責人,我不知道他是否基督徒,他聽到我們所做的事,他說很好,結果用底價就賣給我們,可以說是多少錢,當時是一千八百萬,十六層,包括地庫,現在我不知道多少錢了。但那裡是有聖經基礎的,耶利米專門買了一塊地,沒有人買的,他說將來神會祝福這裡。結果我們就買了,代表我們植根香港。當時就開始了新的一頁,搬到這裡來,我們用了九層,與教會等等合作。這些都很重要,令我回想,到底神call我們是甚麼呢?沒有改變的,是青少年,而且是圈外的青少年,不是教會裡的青少年,這不是我們主要的target,當然也歡迎他們來。如果他們找身份,我們這裡與他們一起找,如果文化上有影響,我們也要在那裡,我們叫抗衡文化與文化的更新,counter-culture,這個字也是恩佩用,覺得是很重要的,也要關心中國和本土的年輕人。

郭教授

:

九十年代呢?

蔡元雲

:

這很重要了。結果我們很好⋯九十年代你說得好,因為九十年代到92年只剩下五年,我們發現人們又走了。人們覺得不行了,只剩下五年,不知為何香港人很panic,到時候了又覺得要走。當時的《時代雜誌》出了一期,好厲害的,叫city with a deadline date,很灰心的,覺得香港從此失去自由,甚麼自由都沒有了。我後來與同事討論,我說97之後為甚麼是deadline呢?在神那裡沒有deadline,97之後便二十一世紀。我們做research,我每件事都做的,我們一班人,二十一世紀是甚麼呢?那時候看很多二十一世紀的書,當時出了很多Megatrends、Future Shock⋯John Naisbitt寫很多Megatrends,後來還寫了一本China''''s Megatrend。我們說,其實不是的,現在全世界變成一個global village,將來二十一世紀又是一個新的世紀⋯當然政治家都寫,東西冷戰結束,九大文明衝突,clash of civilizations。我很喜歡看學者出的書,我看的書不只是基督教,社會學家的書等等全部也看。我覺得不是,二十一世紀是一個新的世紀,information technology,還有economy等等,全都會改變,我們不能不預備年輕人進入二十一世紀。有一本書影響我們,叫Servant Leader(Leadership),Robert Greenleaf(寫的),他改寫了甚麼叫leader,要有十二個素質,是servant到leader。

我們覺得這不錯,servant leader這個字頗好的,我們於是就禱告。那麼長話短說,我們(認為)應該有個地方栽培二十一世紀(的年輕人),而且讓全世界的年輕人都來,是一個國際華人青年領袖育的培訓,是multi-cultural和global,train他們成為二十一世界的servant leader。這個很好,無論甚麼人我們都歡迎,不只是基督的leader,我們不排外,甚麼人都可以來。又是長話短說,政府批了一塊地,就在亞公角山,當時一群負責的人上去禱告,神感動我的,我說give us this mountain,迦勒的祈禱,結果神給了我們,很簡單,(政府)給我們五十年不變,每年交租交一千元,我覺得都合理。但我們有些同工就很suspicious,他說,你一個機構,這麼少錢,後來計過一條數,計算過所有費用、地基等等,要一億八千萬⋯有些同事在當時決定離開,連我的老朋友也勸(我),他們叫我Philemon,(他們說)你死定了,你這樣去,錢從哪裡來?(我說)你不要問我錢從何來,我經常覺得一眾同事,有十七個leaders,不同部門,不同sections,一起用幾天祈禱,我只問一個問題,我們study了這麼久,知道是information era,我們有個資訊館、文化的衝突,有個文化館、創路,二十一世紀的工作也不一樣了、生命要更新,就要四個館,我們搜集了很多資料,這四個在二十一世紀要準備的事。我說好了,我們一起祈禱,完成了research,決定開一個村,有四個館,開了後要請人。這十七個(leaders)一起祈禱,誰97年後移民的告訴我,我不是反對別人移民,每個人都可以選擇,但我為甚麼這樣問呢?我們一起祈禱,如果全部都走了,那不是找我麻煩嗎?我怎樣做?我需要一群人,而且還要請很多人,那麼在十七個人當中只有兩個說要走,一個是家庭要走,另外那個最後都沒有離開。我說一起祈禱、一起出現、一起申請,你要commit才行啊,我說你沒有理由啊⋯我們是heart to heart的,一起想說要做的,如果你不commit,我就說不要做了,我很實際。我們一群生死弟兄,一起commit,結果一同commit了,也有印證,亦因此緣故,從而影響我以後的事奉。

國內於是派很多人來,台灣,全世界都有,很多English speaking也來,雙語的,英語和普通話。然後國內很多人來⋯華東師範大學派人來,後來請我與他們合作做這類的培訓。很多官都來,差不多所有官都來過。(官員認為)為甚麼這個NGO不找我們拿subvention,做的事情又這麼古怪,但很有impact,他們見我們真的(做)得很好。當然也很奇怪,我們1996年開始,不知為何Chris Patten政府的Leo Goodstadt,請我入Central Policy Unit,中央政策組的其中一個非專業顧問,即不受薪的顧問,那裡開我眼界。原來政策影響年輕人,一些不好的教育政策等很影響他們,當時忽然間覺得,原來政策很影響他們。再長話短說,香港很多官來,包括後來第一個特首董建華,他來了很多次,他很喜歡我們做的事,因為國際,亦有很多國內的年輕人,後來他也邀請我,考慮擔任青年事務委員會的主席。我與同事祈禱,我很害怕,擔任了很多事情要負責,然後我向他提出我只做政策研究,因為我覺得政策是要有research,evidence based。董生答應我,他會幫我,我說我不能只與民政局下面的開會,如果要與教育局開會,你要邀請局長來與我討論教育政策,(這與)七個局有關。另外,每年都要有高峰會議,寫了時間給你的局長,以及交給中央政策組。我也在中央政策組,我說這是政策,不只是替你做social service,是青少年的政策研究,你要給予金錢支持,那影響我很多。突破禱告過後,很好,我就不再做總幹事,我就交了給⋯它給我差不多⋯我還參與突破,但不再做總幹事,還替我請了一個助理跟我。

所以96年開始另一個turning point,接下來97之後正式踏入在建制內做一個非建制的人,做一個政策顧問。令我稀奇的地方是很多基督徒的學者,很多基督徒的官員,很多有心的人,都一起願意匯聚,願意做這些,evidence based,實證為本的政策研究,然後每年都分區有很多論壇。而且每年都有青年高峰會議,特首要在場,所有相關的局長都要在場,在台下聽而已,是年輕人表達他們對教育改革的看法、對貧窮的看法等等。嘩,那些官員很稀奇,他說蔡醫,為甚麼這些青少年這麼厲害,全部訓練的。我說你不要give me a problem,give me a solution。你只是在街上大叫,罵這個罵那個,沒有用的,罵是沒有意思的。如果你要罵一件事,你去做research,give me a solution,所以是很嚴謹的訓練:怎樣去做research,每一個區的問題在哪?我們請一些專業的人來訓練他們做research,而且做presentation,要好清楚的presentation,所以大家都讚好,所以就改寫了我。因為我做青年工作有三件事關心,第一當然關心其個人,但我發現system影響他,所以家庭的system、教育的system、media system、economic system,後來我還發現一件事很重要,就要結構性的structure。政府是很重要的structure,聖經說是執政掌權的,很多有錢的機構影響他,而structural是結構性的。所以我自己認為,不應只是personal,不應只叫他們信耶穌上天堂,而是整個人的成長,文化成長,而且也與其systems做partner,所以這麼多年,我們與家庭、學校和這些系統合作,不只是自己做。然後結構性影響很多政策,我在政府很多年,坐很多委員會,他們也很出奇,他們問為甚麼你坐每個委員會都只是談年輕人,我說當然吧,我只懂一件事。所以有個扶貧委員會,他給我chair另一個會,就是青少年的扶貧委員會,我說我其他不懂的,我只懂一樣事,青少年的成長需要甚麼。這也改寫我的方向和突破的方向,開始除了多元傳播,與學校partner,也希望影響家長和教育的系統,也開始對結構性的問題⋯對structural的事務有一個參與,(雖然)參與都是很少,但還是改變我整個個人的事奉和突破具體的一些事情,(變相)很多時間都是處理一些結構性的問題,structural的問題。

我們覺得這不錯,servant leader這個字頗好的,我們於是就禱告。那麼長話短說,我們(認為)應該有個地方栽培二十一世紀(的年輕人),而且讓全世界的年輕人都來,是一個國際華人青年領袖育的培訓,是multi-cultural和global,train他們成為二十一世界的servant leader。這個很好,無論甚麼人我們都歡迎,不只是基督的leader,我們不排外,甚麼人都可以來。又是長話短說,政府批了一塊地,就在亞公角山,當時一群負責的人上去禱告,神感動我的,我說give us this mountain,迦勒的祈禱,結果神給了我們,很簡單,(政府)給我們五十年不變,每年交租交一千元,我覺得都合理。但我們有些同工就很suspicious,他說,你一個機構,這麼少錢,後來計過一條數,計算過所有費用、地基等等,要一億八千萬⋯有些同事在當時決定離開,連我的老朋友也勸(我),他們叫我Philemon,(他們說)你死定了,你這樣去,錢從哪裡來?(我說)你不要問我錢從何來,我經常覺得一眾同事,有十七個leaders,不同部門,不同sections,一起用幾天祈禱,我只問一個問題,我們study了這麼久,知道是information era,我們有個資訊館、文化的衝突,有個文化館、創路,二十一世紀的工作也不一樣了、生命要更新,就要四個館,我們搜集了很多資料,這四個在二十一世紀要準備的事。我說好了,我們一起祈禱,完成了research,決定開一個村,有四個館,開了後要請人。這十七個(leaders)一起祈禱,誰97年後移民的告訴我,我不是反對別人移民,每個人都可以選擇,但我為甚麼這樣問呢?我們一起祈禱,如果全部都走了,那不是找我麻煩嗎?我怎樣做?我需要一群人,而且還要請很多人,那麼在十七個人當中只有兩個說要走,一個是家庭要走,另外那個最後都沒有離開。我說一起祈禱、一起出現、一起申請,你要commit才行啊,我說你沒有理由啊⋯我們是heart to heart的,一起想說要做的,如果你不commit,我就說不要做了,我很實際。我們一群生死弟兄,一起commit,結果一同commit了,也有印證,亦因此緣故,從而影響我以後的事奉。

國內於是派很多人來,台灣,全世界都有,很多English speaking也來,雙語的,英語和普通話。然後國內很多人來⋯華東師範大學派人來,後來請我與他們合作做這類的培訓。很多官都來,差不多所有官都來過。(官員認為)為甚麼這個NGO不找我們拿subvention,做的事情又這麼古怪,但很有impact,他們見我們真的(做)得很好。當然也很奇怪,我們1996年開始,不知為何Chris Patten政府的Leo Goodstadt,請我入Central Policy Unit,中央政策組的其中一個非專業顧問,即不受薪的顧問,那裡開我眼界。原來政策影響年輕人,一些不好的教育政策等很影響他們,當時忽然間覺得,原來政策很影響他們。再長話短說,香港很多官來,包括後來第一個特首董建華,他來了很多次,他很喜歡我們做的事,因為國際,亦有很多國內的年輕人,後來他也邀請我,考慮擔任青年事務委員會的主席。我與同事祈禱,我很害怕,擔任了很多事情要負責,然後我向他提出我只做政策研究,因為我覺得政策是要有research,evidence based。董生答應我,他會幫我,我說我不能只與民政局下面的開會,如果要與教育局開會,你要邀請局長來與我討論教育政策,(這與)七個局有關。另外,每年都要有高峰會議,寫了時間給你的局長,以及交給中央政策組。我也在中央政策組,我說這是政策,不只是替你做social service,是青少年的政策研究,你要給予金錢支持,那影響我很多。突破禱告過後,很好,我就不再做總幹事,我就交了給⋯它給我差不多⋯我還參與突破,但不再做總幹事,還替我請了一個助理跟我。

所以96年開始另一個turning point,接下來97之後正式踏入在建制內做一個非建制的人,做一個政策顧問。令我稀奇的地方是很多基督徒的學者,很多基督徒的官員,很多有心的人,都一起願意匯聚,願意做這些,evidence based,實證為本的政策研究,然後每年都分區有很多論壇。而且每年都有青年高峰會議,特首要在場,所有相關的局長都要在場,在台下聽而已,是年輕人表達他們對教育改革的看法、對貧窮的看法等等。嘩,那些官員很稀奇,他說蔡醫,為甚麼這些青少年這麼厲害,全部訓練的。我說你不要give me a problem,give me a solution。你只是在街上大叫,罵這個罵那個,沒有用的,罵是沒有意思的。如果你要罵一件事,你去做research,give me a solution,所以是很嚴謹的訓練:怎樣去做research,每一個區的問題在哪?我們請一些專業的人來訓練他們做research,而且做presentation,要好清楚的presentation,所以大家都讚好,所以就改寫了我。因為我做青年工作有三件事關心,第一當然關心其個人,但我發現system影響他,所以家庭的system、教育的system、media system、economic system,後來我還發現一件事很重要,就要結構性的structure。政府是很重要的structure,聖經說是執政掌權的,很多有錢的機構影響他,而structural是結構性的。所以我自己認為,不應只是personal,不應只叫他們信耶穌上天堂,而是整個人的成長,文化成長,而且也與其systems做partner,所以這麼多年,我們與家庭、學校和這些系統合作,不只是自己做。然後結構性影響很多政策,我在政府很多年,坐很多委員會,他們也很出奇,他們問為甚麼你坐每個委員會都只是談年輕人,我說當然吧,我只懂一件事。所以有個扶貧委員會,他給我chair另一個會,就是青少年的扶貧委員會,我說我其他不懂的,我只懂一樣事,青少年的成長需要甚麼。這也改寫我的方向和突破的方向,開始除了多元傳播,與學校partner,也希望影響家長和教育的系統,也開始對結構性的問題⋯對structural的事務有一個參與,(雖然)參與都是很少,但還是改變我整個個人的事奉和突破具體的一些事情,(變相)很多時間都是處理一些結構性的問題,structural的問題。

郭教授

:

話說回來,80年代,一個過渡期的時間,有很多問題正在浮現,譬如有《信念書》、守望社,或你有參與的就是基督徒愛國民主運動。你可否談一下,當時有甚麼人邀請過你參加,或你與這些活動的關係?

蔡元雲

:

那些全都是祈禱出來的。當整個香港轉變的時間,我發覺教會也在尋找問題。守望社有群基督徒學者,後來也有一批牧者和神學的人聚在一起祈禱,真的去回望香港,為何這麼混亂。當然其中一個很active的是余達心牧師,因為他也關心這類事。神學界也有些人。有些牧師,陸輝。有青年工作者,余達心、余慧根等等⋯很有趣,我們都匯聚在一起,忽然間發覺,如果你轉變的時間,你也要查聖經,我們有否信念是跨越九七的呢?九七不是deadline,我不是講突破,而是整個基督教怎樣面對,真的做了很多research,後來討論就決定,不如正式公開一份,結合了這麼多研究和人的《信念書》,執筆人是余達心牧師,當時他都在中神,我也有參與,亦因如此就誕生了教會更新運動。我覺得你不能用十九世紀的思維來進入二十世紀,所以教會也要更新,不是個人的更新,我就參與了,也是founding member。這些影響我,因為我發覺突破只不過是教會的一個subset而已,突破要更新,年輕人要更新,教會也要更新的,於是便進去了。

守望社當時做很多research,都是守望,聖經說你們都是守望者⋯[郭:他們有邀請你參加守望社嗎?]我沒有入社的,不過經常與他們聯絡,因為我也需要一群學者幫忙做一些實在的神學反省和社會分析。因為我覺得教會不能只由牧師和神學教育的人(主導),我相信social、economical、political的事⋯因為你都問我神學問題,我很受一些影響,其中一個很影響我的是Jacques Ellul,sociologist來的,他很厲害,他談The Technological Society。我知道二十一世紀technology,他就質疑,他說technology沒有問題,但不能la technique,一樣事物變成一個技巧,你發覺我們很多時會trap了進去,你worship technology就變成la technique,所以他寫很多這類或與power相關的東西,他很影響我。

另外一個到後來神學上影響我,Parker Palmer,他四年出一本書,他是一個education⋯但我忽然發覺,他一結合他的信仰,他是一個Quaker,他go through the depression,他知道甚麼叫calling,召命,我覺得這很重要。他寫了一本書,後來被選為一本很重要的書,他現在在北美tertiary education,大學教育其中一個很重要的人。他每四年出一本書,我很受他影響,那本To Know as We Are Known,他redefine甚麼叫教育,他說to teach is to create a space in which obedience to truth is practiced,你有空間,有真理的話就要practice和obey這個真理,這本書影響很多大學,即你的philosophy是甚麼。他還寫了另一本The Courage to Teach,教書你也要有勇氣去改,而且不能怕,教育也需要革新,對吧?你真的要革新,你用舊的思維是做教育是有影響的。他還寫關於生命和政治的事,很厲害,我嘗試過請他來香港,他說不能來,太忙了,他可能明年會來,很大年紀了。

他另外一本書也很影響我,甚麼叫fuller of life?因為我想年輕人live一個full life,他兩句說話影響我,我後來在camp裡也用這兩句說話,to be fully a life is to contemplate,你不靜,不思想,不和神connect,你不配live。他當然quote聖經,但也quote莊子,都要reflection和contemplation,我們華人教會很少contemplate。第二,to be fully a life is to act。你只是不斷在想三想四的時間,兩件事物是結合的嘛。所以我很記得有一年的國際青年領袖訓練營,我們就用這兩句fully a life,我們教年輕人contemplate,你說喂,年輕人不會安靜的,教導他們吧,他們喜愛安靜的,你要引導他,to be fully a life is to act,所以我們所有的年會一定要有社區服侍,不可以只困在山上,所以這些都很影響我。

當然另外影響我的神學還有幾個,我順道回答你的問題。John Stott,他是一個牧者,但他寫了六十幾本書,很影響我。當時他替洛桑寫了covenant,這也影響我們。甚麼是一個holistic gospel?而且不止,(還有)social concern,他說我們evangelistic culture mandate都要與社會關懷結合,two wings。後來我一直追看他的書,也去探望他,他教導我很多事,他是另外一個人影響我。當然他的接班人也影響我,Dr. Chris Wright,他也寫了很多本書,Mission of God。我看書喜歡看從《創世紀》到《啟示錄》,看一個問題,他《創世紀》到《啟示錄》就出了Mission of God,後來Mission of God’s People,你不能看聖經斷章取義,大使命很重要,但你是從創世開始,有creation mandate,關心一切creation,有cultural mandate嘛,有家庭的culture,人是管理大地,所以是一個cultural mandate,當然是discipling a mandate,所以這些人都十分影響我。

另一個很影響我就是Ray Bakke,他是在Chicago一個slum的牧師,他後來又是整本聖經,就A Theology as Big as the City。我發覺我們的theology太窄,他說城市嘛,我很受Pauline的影響,Pauline的missiology很重要。他說take羅馬帝國one city a time,有時講rural mission,這也很重要的。當然全世界都很多rural,但不是的,現在rural的人全都去城市了,你都需要城市的神學。我後來認識了他,也與他交往,很喜歡他的A Theology as Big as the City。所以我經然感覺我們的信仰和詩歌很窄,都是你是我愛你,都很personal。我說不是那個不要緊,但你不是的,神關心一切受造之物,關心一切文化,要bless它,也要更新它,當然也談mandate,使萬民作門徒,Chris Wright有次談到凡我所教導的,都要遵守,即不是只是⋯所以我只是quote回幾個,後來Eugene Peterson、Marva Dawn等等都很影響我,spirituality影響教會,甚麼才是教會,甚麼是spirituality,所以我回顧這段時間裡,我只是quote幾個有影響我的。其中蘇恩佩很喜歡潘霍華,我現在所有的學生都要看潘霍華,when Jesus calls a man, he bids him come and die,將他的生命獻上。我現在所有人都要看《潘霍華傳》的Metaxas,真的很好,因為我發覺全世界都很多極權的政權,所以你也要看一看怎樣live under。我很喜歡潘霍華,但很早死。(他的書)As a Pastor, As a Prophet, As a Martyr, As a Spy,我覺得很出奇,他真的做spy,當然他很年輕就死了,差幾個月大戰就結束,他應該被放出來了。所以我說這些不同的神學家也影響我們,我們都很認真,做青少年工作要有聖經,要有神學的觀念,才能check到自己做的事是否真的lasting,否則就草木禾楷,這都是影響我們的片段,一些人物和一些神學家。

守望社當時做很多research,都是守望,聖經說你們都是守望者⋯[郭:他們有邀請你參加守望社嗎?]我沒有入社的,不過經常與他們聯絡,因為我也需要一群學者幫忙做一些實在的神學反省和社會分析。因為我覺得教會不能只由牧師和神學教育的人(主導),我相信social、economical、political的事⋯因為你都問我神學問題,我很受一些影響,其中一個很影響我的是Jacques Ellul,sociologist來的,他很厲害,他談The Technological Society。我知道二十一世紀technology,他就質疑,他說technology沒有問題,但不能la technique,一樣事物變成一個技巧,你發覺我們很多時會trap了進去,你worship technology就變成la technique,所以他寫很多這類或與power相關的東西,他很影響我。

另外一個到後來神學上影響我,Parker Palmer,他四年出一本書,他是一個education⋯但我忽然發覺,他一結合他的信仰,他是一個Quaker,他go through the depression,他知道甚麼叫calling,召命,我覺得這很重要。他寫了一本書,後來被選為一本很重要的書,他現在在北美tertiary education,大學教育其中一個很重要的人。他每四年出一本書,我很受他影響,那本To Know as We Are Known,他redefine甚麼叫教育,他說to teach is to create a space in which obedience to truth is practiced,你有空間,有真理的話就要practice和obey這個真理,這本書影響很多大學,即你的philosophy是甚麼。他還寫了另一本The Courage to Teach,教書你也要有勇氣去改,而且不能怕,教育也需要革新,對吧?你真的要革新,你用舊的思維是做教育是有影響的。他還寫關於生命和政治的事,很厲害,我嘗試過請他來香港,他說不能來,太忙了,他可能明年會來,很大年紀了。

他另外一本書也很影響我,甚麼叫fuller of life?因為我想年輕人live一個full life,他兩句說話影響我,我後來在camp裡也用這兩句說話,to be fully a life is to contemplate,你不靜,不思想,不和神connect,你不配live。他當然quote聖經,但也quote莊子,都要reflection和contemplation,我們華人教會很少contemplate。第二,to be fully a life is to act。你只是不斷在想三想四的時間,兩件事物是結合的嘛。所以我很記得有一年的國際青年領袖訓練營,我們就用這兩句fully a life,我們教年輕人contemplate,你說喂,年輕人不會安靜的,教導他們吧,他們喜愛安靜的,你要引導他,to be fully a life is to act,所以我們所有的年會一定要有社區服侍,不可以只困在山上,所以這些都很影響我。

當然另外影響我的神學還有幾個,我順道回答你的問題。John Stott,他是一個牧者,但他寫了六十幾本書,很影響我。當時他替洛桑寫了covenant,這也影響我們。甚麼是一個holistic gospel?而且不止,(還有)social concern,他說我們evangelistic culture mandate都要與社會關懷結合,two wings。後來我一直追看他的書,也去探望他,他教導我很多事,他是另外一個人影響我。當然他的接班人也影響我,Dr. Chris Wright,他也寫了很多本書,Mission of God。我看書喜歡看從《創世紀》到《啟示錄》,看一個問題,他《創世紀》到《啟示錄》就出了Mission of God,後來Mission of God’s People,你不能看聖經斷章取義,大使命很重要,但你是從創世開始,有creation mandate,關心一切creation,有cultural mandate嘛,有家庭的culture,人是管理大地,所以是一個cultural mandate,當然是discipling a mandate,所以這些人都十分影響我。

另一個很影響我就是Ray Bakke,他是在Chicago一個slum的牧師,他後來又是整本聖經,就A Theology as Big as the City。我發覺我們的theology太窄,他說城市嘛,我很受Pauline的影響,Pauline的missiology很重要。他說take羅馬帝國one city a time,有時講rural mission,這也很重要的。當然全世界都很多rural,但不是的,現在rural的人全都去城市了,你都需要城市的神學。我後來認識了他,也與他交往,很喜歡他的A Theology as Big as the City。所以我經然感覺我們的信仰和詩歌很窄,都是你是我愛你,都很personal。我說不是那個不要緊,但你不是的,神關心一切受造之物,關心一切文化,要bless它,也要更新它,當然也談mandate,使萬民作門徒,Chris Wright有次談到凡我所教導的,都要遵守,即不是只是⋯所以我只是quote回幾個,後來Eugene Peterson、Marva Dawn等等都很影響我,spirituality影響教會,甚麼才是教會,甚麼是spirituality,所以我回顧這段時間裡,我只是quote幾個有影響我的。其中蘇恩佩很喜歡潘霍華,我現在所有的學生都要看潘霍華,when Jesus calls a man, he bids him come and die,將他的生命獻上。我現在所有人都要看《潘霍華傳》的Metaxas,真的很好,因為我發覺全世界都很多極權的政權,所以你也要看一看怎樣live under。我很喜歡潘霍華,但很早死。(他的書)As a Pastor, As a Prophet, As a Martyr, As a Spy,我覺得很出奇,他真的做spy,當然他很年輕就死了,差幾個月大戰就結束,他應該被放出來了。所以我說這些不同的神學家也影響我們,我們都很認真,做青少年工作要有聖經,要有神學的觀念,才能check到自己做的事是否真的lasting,否則就草木禾楷,這都是影響我們的片段,一些人物和一些神學家。

郭教授

:

現在回顧突破,做了這麼久了,你認為有甚麼原則或工作方法值得和我們分享?或者回顧三十年來,最寶貴的經驗和想法在這一刻是甚麼呢?

蔡元雲

: