張活游

我們試來作一次有趣的比較,假如張活游與張瑛同在一部影片中出現,那你高興張瑛還 是歡迎張活游?

我相信,這問題幾乎沒有一個影迷能够作肯定的答覆。因爲,張活游固然使人覺得親切 ,但張瑛的熱情澎湃,却使人不能不爲之感動。縱使張瑛在這裏以反派出現吧,他還是和張活游一樣受人歡迎。

馮应湘 林甦 陶三姑

因爲缺乏某種維生素會使人營養不良,身體發生種種毛病。一部影片如果只有張瑛,白燕,我們也會感到「不過癱,不够味」。雖然通常只稱他們爲配角,但從整體而言,他們的存在也應有其 同樣比重的地位。

煩囂的都市。

這是一條較幽靜的街道,樣子雖然有點荒凉,但這裏過去確也住過了不少的富有人家。

就在這條街上,一所破舊的洋房裏面住三個人,一個父親,兩個女兒。儘管他們的生活是那麽困苦,但屋內的陳設,却還顯示出他們的過去確也是個富有之家!這屋主人叫顏翰文,出身書香門第,由於時代變了,生活的負荷,他現在幹的是賣字生涯。他性情非常古怪孤僻,他喜愛舊有的事物,正如這個都會裏的某一些人那樣:講保守,也講文明,然而時代距離得他太遠了 。

不待說,過去他是個遊手好閒的人物,自從他的妻子死去了以後,他才開始與現實接觸。這些年來,爲了生活已使他疲于奔命,所以對于兒女的敎養懈於管束,因此,次女各種不同的影响,致使他們的人生見解也不一致。

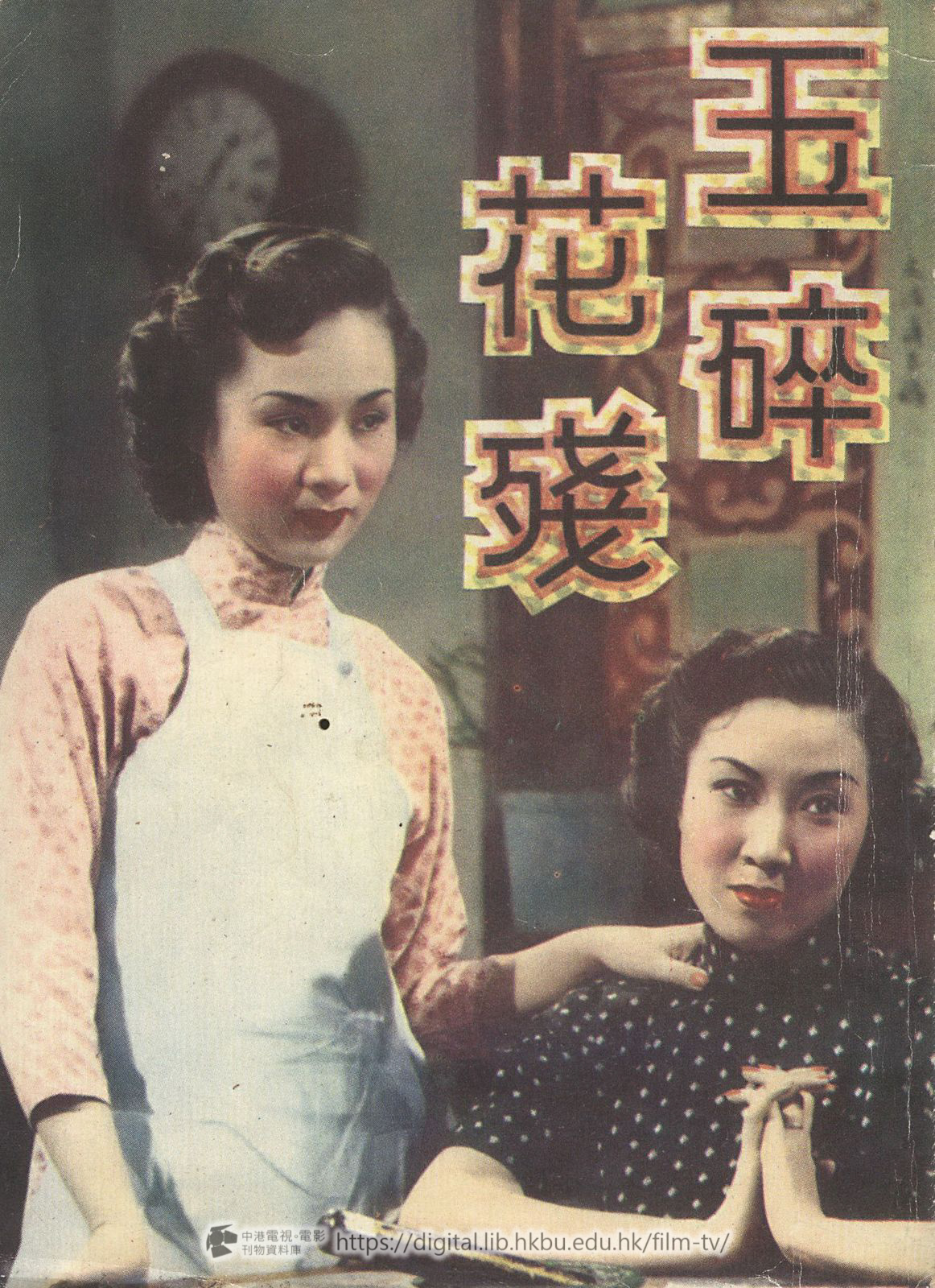

如玉生如花竟墮入物慾社會的 坭沼!

兩個女兒,一個叫如玉,一個叫如花,他們俩雖然是同在一個門戶裏長大,由于環境給予他們性嫻溆,是個深懂世故的小妮,自從她的母親去世以後,她就承當了母親的職責,料理家務,看管小妹,服侍父親,燒飯啦,洗衣啦,終日忙個不了。因此,父親對她也特別疼愛。

如花呢,可並不這樣了,她恰如她父親過去的那般撒懶,不喜工作,只喜吃喝,講究衣著,貪婪玩耍,總之,她是個被物慾薰醉到透頂的女孩。在家裏,她從來不肯渉手幫姊姊工作,相反,她毎天總是哎聲哎氣,或大叫大嚷,甚至對她姊姊的規勸都表示憎恨。

淸早起來,如玉就忙着燒茶洗衣,打掃房間……還要喚催如花起床,吩咐她把墨汁弄好,準備父親上市囘來寫字。可以說,這幾乎就是他們毎天生活動態的素描。

今天也沒有例外,顏翰文淸早便上市去了,如玉喚醒了如花之後又匆忙走去 着手整理她毎天要幹的一切細務。

如花雖然被喚醒過來了,但仍舊貪婪地擁着被服,在床上辗來輾去,直至經如玉再三再四的促催,她才肯從床上爬了起來,面也不洗,頭也不梳,用手在臉上擦 了幾下,然後懶洋洋的跑到書桌那邊,含着一股憤恨似的,拿下墨 條便使勁的在硯池上亂攪一頓。接着她的手再也不動了,疲憊不堪的只管在那裏喘氣,用含怒的眼光釘着墨硯,侍喘息平復了之後,口中却又唱起歌來。

如花的歌唱,如玉自然明白這又是妹子用歌唱來逃避工作了,於是,走到妹妹的身邊:

「妹妹,怎麽,你又歌唱了?」

「是!」鄙夷地釘了姊姊一眼:「難道不可以?」

「不是不可以。可是工作要緊呀!」

說到工作這兩個字,在如花聽來是討厭的,她幾乎要光火了:「哼!這種鬼工作,累得我快要死了,我不幹,你幹吧!」憤憤地扭過身去。

如玉看到了妹子這種神氣,駭住了,她再也沒有勇氣向她解說什麽,但她沒有恨她,她認爲妹妹這種舉動是出於無智,缺少敎育。但又有什麽辦法呢?她哭了,因爲她對妹妹的未來感到顫慄而悲哀!

儘管如花是那麽刁蠻與暴燥,她畢竞良心未泯,看到姊姊哭了,她心頭委實感到有點難過起來,剛纔那種舉動她覺得未免有些暴燥,她想向她姊姊道款,但倔强的個姓又使她咽住了口,遲了半响,她才慢呑呑地說:

「姊姊,你別哭吧,我幹了。」隨手又拿上墨條無可奈何的放在硯上磨動起來。

這時,如玉的心裏是充滿了痛苦的,但也感到有點快慰,她上前緊抱着如花:「妹妹,我愛你,你好好的幹吧。爸爸快要囘來了。」她扯起衣角揩去在臉上的淚水走了。

看見姊姊走去了以後,她也懶得再動手了,這囘她也不再歌唱,而是合上眼睛,迷迷茫茫的做她追求物慾之夢。

「家姐,家姐!」她像瘋顛了似的張着喉嚨直喊。

這種裂帛似的叫喊却把如玉嚇倒了,急忙撇下了工作,三脚兩歩的奔入去,看見如花安詳地坐在那裏,眞使如玉又好笑又氣惱:

「如花,你又怎麽啦?」

如花瞧到她姊姊那副張惶的神氣,反覺有趣,笑開了,神祕地對姊姊嚷道:「來來,我有事情跟你說。」

「不是又要搗什麽鬼吧?」

「不,」一本正經地:「我想問你,剛纔那買字的人給你多少錢?」

「三十塊。幹什麽?」如玉反問她。

「好極了,那麽,請你給我二十塊 錢買個洋手袋好不好?」

「這個我不敢答覆你,你還是跟爸爸討吧。」

姊姊這番說話的意思,如花當然是了解的,但她並

沒有因這樣而打消討錢的念頭,進一步,她認爲如要達到目的,則非要向姊姊採取威脅攻勢不可,於是,她放聲啕哭,大吵大嚷,並且用最尖酸的言語對她姊姊痛惡咒駡。

這一來,如玉倒有點慌亂了,簡直想不到要對她妹妹說些什麽話。末了,幸虧她表哥程萬里的到來,才替她們打破了這個僵局。

程萬里的到來,不僅打開她姊妹間的僵局,並且打開了如花的貪念,打開了如 花的笑容。

如花還是依依啞啞的哭着,咕咕嚕嚕的咒着,但當 她瞧到表哥挽着兩包東西跨進門口的時候,她却住口不哭了,剛才一切情景似乎都被她表哥的到來而冲洗淨盡,她一溜步跑上前去握緊她表哥的手臂,嗲聲怪氣的說:

「表哥,你來好了,我爲你想念得好苦呀!」

「如花,你老是那麽頑皮幹嗎,正經點好不好。」

掉頭對如玉說:「姨丈在家麽?」程萬里最後的一句話是柔和的。

「爸爸上市還沒有囘來,你坐一會兒吧。」如玉一邊說一邊拖過一把椅子譲他坐。

程萬里也沒有客氣 便一股兒坐到椅上,在兩包東西中揀一包遞給如玉:「這是我送給你的一個手袋。」

「手袋嗎?」說時遲,那時快,如玉還未伸出手來的時候早已被如花搶了過去,忙打開一看,樂得笑開了 :「好極了,好極了,這個款式我很高興。」說着正要轉身上樓。

「如花,別跑住」。萬里叫住了她。

「怎麽?」如花轉過身來眯着眼睛盯住萬里,又笑了。

這個手袋不是送給你的。拿囘來吧!」

如花半鞔半嗔地說:「這個有什麽關係!送給姊姊和送給我還不是一樣嗎?反正姊姊又用不着這樣漂亮的東西呢。 」她又想走了。

如花這種旣不講情亦不講理的態度,可把程萬里大大着了惱。儘管如玉對他勸說叫他不可與她計較,但他認爲如花這種可鄙的行爲非要對她儆戒不可。於是他跑上前去準備把手袋奪過來,這一下間,如花又覺察到了,她要逃避他的追捉,在倉卒中,她便毫不猶豫的拔足朝着門外奔跑。恰在這期間,顏文翰剛打從市上囘來,他還未踏進門口便給像瘋馬似的如花撞翻地上。

這一下,幸虧還沒有把父親撞傷,可是已把如花駭得魂飛九天了。

程萬里和顏如玉旣是一雙表兄妹,又是一雙情侣

今天,他和她到郊外打發一個假日。

秋天的時光儘管是蕭穆肅條。然而,他們兩只心底却燃起了烈焰的靑春之火,在平板的山麓,在峭壁的懸崖,他們互相嘻笑,互相戲逐,他們簡直樂得有點忘却人間的那樣飄然若仙了。

大抵因樂到忘形了吧,當他們互相戲逐 期間,要不是程萬里那麽手急眼快的追上前去把如玉攬抱,恐怕她早已失足跌進深窪去了。這個情景,眞叫萬里爲之捏上一打大汗,幸虧沒有弄出危險,這才使萬里鬆了一口氣:

「表妹,太危險了,希望你以後小心些,站穩一點兒才好。」

剛才的危險,如玉好像一點感覺都沒有,她相反地笑了,並且意味深長地說:「這個你可放心,我是穏得比誰都要穩的!」

「那個就好了。」萬里也報以微笑。

他們相望着,也相笑着,誰也再不用開口了,因爲他們的心田已並結在一起,只要對方一翹咀,一眨眼,他們 都會體味到是個怎樣的意思。

但這份笑容能够在如玉臉上逗留的時間是很短暫的,到現在爲止,如玉的心窩却又被別一憂慮佔據着。

「表哥,你也能够和我一樣的站得穩麽?」她這句話有如她的面孔一樣,表示着內心的煩燥。

「表妹,難道你還 不相信我麽?」用力地揑緊她的手。

她搖一搖頭:「不,不是這個意思。」呻一口氣:「我覺得我自己的命運也太多事了!」

「你說的是什麽意思?」用猜疑的睛光直釘住她。「我愛你,想不到如花也愛上了你,這個……」說 到這裏,淚水就代替了她的言說。不由自主的撲身於萬里的懷中。

如玉心裏藏有的是什麽,這時萬里旣己明白,他也緊抱着她,像對小孩似的,說「你別愁,我早就跟你說過了,我們的愛情是海可乾,石可爛,我們不能三心兩意的去再愛別人呀!」

儘管萬里對她怎樣剖腹明心,怎 樣對她三番五次的擧手發誓,她璁是不敢相信,縱使她信心不疑他的言說也罷,但她又能够有這大的勇氣去驅逐盤居心中已久的憂愁感?

「表哥、我並非不相信你愛我,不過以後我恐怕………」

「好了,好了,別想這個吧。」萬里打斷了她往下說的話。 萬里看到這種情景,恐怕這樣把時間拉下去是

會弄得乏趣的,其實,時光已不早了,萬里便乘機提議囘家:

「時候也不早了,表妹,我們囘去吧?」

到此時爲他們的談話暫吿完結各拖着疲憊的步調在夕陽斜嗶下就道而歸。

已是萬家澄火的傍晚。

晚飯過後,顏翰文習償地躺在一張小床上閉目恬息 ,並叫如花替他以手拗背,因爲這樣,他認爲可以把他終天工作的疲勞恢復過來,得到舒暢。槌背的工作從來由如玉一手經理的,但這次的工作却不能不落到她身上了;因爲姊姊今天和萬里表哥外出尙未 囘家。槌背這種工作,在她看來眞是一件頂討厭的事,她雖然也不能不像煞有介事的在替父親槌敲着背,但她心裏却充塞着一股兒氣他,懊恨着父親,也懷恨着姊姊,她心裏暗暗在 打下一個計劃,她準備在她姊姊囘家以後非耍對她進行「淸算」不可!

這時,如 玉囘來了,正是她一個最好的發作機會, 對了,她眞沒有放棄這個機會,她顧不了父親和萬里表哥在旁,跑上前便一手揪住她的姊姊破口大駡:

「你多舒服呀,整天往外跑,你知道嗎,我爲你做

了多少工作,我要你……」她越說越生氣了。簡直有點非 要把她湊打一頓不可的樣子。

如花這種横行無忌的神態,如玉雖然沒有向她提出抗拒,但却引起了程萬里的憤懑與不平,他立刻對她這種不近人情的舉動加以攻擊,當然,如花亦絕不會就因此而讓步,兩人言來語去,這一來,眞把一络激烈的舌戰展開了。

這塲舌戰似乎越拉越長了,結果還是給顏瀚文的一聲大喝才使他們終止了口:

「你們吵着幹嗎?這麽晚了,你們應該早點休息才是。」他囘過頭來對萬里說:「這小傢伙的脾氣眞壊,你又何必與她爭吵呢,時候也很晚了,你還是趕早點囘去休息休息吧。」

到此時爲止,萬里剛纔那種暴燥的氣色平復了,聽到了他姨丈對他的那番言語,使他眞的感到自己剛纔的舉動也太不應該,他慚愧着,他也只好在他姨丈面前表示歉意,請求原諒。他就這樣走了。

如玉戰慄慄的站在一邊,一點也不敢動彈,她好像一個囚犯在等待判决,直等到她父親一聲「你們囘去睡覺吧」的時候才使她似在夢中躲醒過來一樣,把精神抖擻一下,還對她父親道過晚安之後便踉步上樓。她心裏忖着:「這囘也應該平靜了吧?」

可是當她囘到了睡房去的時候,立刻又使她感到一種新的不安向她襲擊;她 看到妹子早已坐於床沿,用含恨的眼睛釘着她,不聲不嚮,只用咀唇向上一翹,表示對她顯露鄙薄和憎恨的神氣。

如玉受到了妹子這種冷酷的神氣給懾住了,心裏痛苦得比上萬刀宰割還要厲害得多,她眞想哭,但她畢竟按捺着性子,把一切哀痛都呑到肚裏去;因 爲她明白,要是自己哭了,那麽事情就必弄得更糟:所以她還强裝着笑容,跑過去緊握着妹子的手,又是憐愛又是懇求的對她說:

「如花,總算我對不起你吧,何必還要生這麽大的氣?這麽晚了,早一些睡的好,免得着了凉了。」她一邊說又一邊替如花解脫外衣,拉開被縛好讓她就寢。

如玉這番好意並沒有被如花接受下來,相反,如花還狼狠的對她搶駡一頓:

「你別用假慈悲了,恕我不會接受你的好意,除非你能够把表哥讓給我!………」

「妹妹,別鬧笑話吧,我很不明白你說的是什麽意思,表哥他是一個人呀,我那有這大的權力把他讓給你 ,何況他又不是你的表哥麽?」她極盡委曲求全的說着。

「算了算了,不讓就不讓,何必諸多解釋?反正我是有主意!」他挣脫了玉如的手,用冷傲的眼睛對他姊

姊瞟上一眼一翻身便像孩子似的鑽進被窩再不則 聲了。

這時,室內一片靜寂,可是這靜寂帶來的並不是給人家以安寧,带來的是一種空虛,一種豫感,一種可怕的豫感!

5

程萬里在龍龍公司任職也有多年了,由於他爲人忠誠敦厚,甚得同伴親善自不必說,且又守己安份,也甚得經理讚譽了,他 就是這碌碌傭傭的渡過着。

這一天,他在辦公桌上照例忙着他的職務,當他幹得出神的刹那,小厮阿福推門進來說有人打電話找他,他急忙撤下了工作跑去聽個究竞,但當他拿上聽筒放到耳邊時就立刻從聲音裏分辯出是如花的聲嚮,便漫不經意的問:「你找我幹什麽?」

「我找你請看戲……不,是有正經事找你談談」。

「我現在沒有空,改天好了。」萬里欲把聽筒放下 ,但却又聽到對方用高亢而憔急的音調說:

「不不,這是很重要的事情呀,你要馬上來,我在餐室裏等着你很久了。」

萬里儘管不十分相信她是有什麽正經事找他,但他 到她那種憔急萬狀的語氣不由使他有點躇蹰,心裏暗想:難道她眞有什麽事找我?還是看個明白的好。於是

他答應了她:「好吧,我就來。」

他掛好聽筒以後就急忙跑去餐室見她。

「不是又來找我吵架吧?」萬里淡淡的問她。

如花急忙搶說:「不。」噘起咀唇笑了一下:「我要和你談整很要緊的事,你坐下來再說吧。」

萬里坐好了以後繼續間她:「那麽,現在可以吿訴我了嗎?」

「可以的。」如花瞇上兩眼,含羞帶騷地掀動着咀唇:「你知道嗎,咋天晚上我老是陲不着。」

「爲什麽?」萬里用毫不在意的口氣這樣問。

「這個還不是爲了你!」

「這也太奇怪了,爲什麽連我自己一點兒也沒知道?你別胡說吧,讓人家聽了還成什麽話兒呀?」他很莊重地對如花說。

「這有什麽關係呢?反正我是愛你,眞心的愛你 表哥,難道你還沒有睇得我對你的一片痴心?」

「你癡心不癡心也好,與我沒有一點兒關係,不過我還得要吿訴你,你這種無原則的愛是很危險的。我希望你以後要正經點兒,別可胡思亂想才好!」

萬里對她說了這一大堆勸吿的話以後,便吩咐侍役「會單」,但當他站起正要吿辭的時候却被如花一手攔住:

「不要跑,我今天要跟你說的話還沒有完呢,我老實問你,你到底是愛我不愛我?」如花扯著萬里的臂膀搖撼幾下。

「你瘋了麽!」他用力掙脫了如花的手,便乘空溜 跑去了。這一溜走,萬里以爲可以解脫如花對他的糾纏,然而想不到這一溜走竟是帶引如花走進「人生陷阱」的開端。

萬里這樣的溜跑,難道又眞的可以脫了如花對他羈絆?萬里在路上給如花緊緊的尾追着,她一邊跑又一邊 大喊大嚷,弄得萬里一時爲了啼笑皆 非,窮窘到極,在無可奈何之下,萬里也唯有偕她囘公司再說。

萬里把如花帶進公司的會客廳裏去坐。

「如花,我還有很多事忙着要幹呢,你還是早點囘家去吧!」萬里用着懇求的口吻對她說。

如花努着咀唇:「那麽,除非你答應了愛我,像愛姊姊一樣的愛我。」

「那爲什麽不可以?姊姊是我的表妹,你也是我的表妹,難道表妹都不愛麽?」他的語氣是那麽誠懇和眞實。

那麽,你已經說是愛我了是不是?」她的語氣是

一句比一句緊迫了。

萬里和如花這一段談話,雖然是一種出於無奈的與她週旋,可並無惡意,但如花這種嫌不知足的對他苦苦糾纏,使他悶到透頂,儘管是怎樣壓制着自己的性子,總是遷就不了這多,臨了,還是重複的對她說:

「好了好了別嚕囌吧,我不是說過愛你嗎?」

如花聽到萬里說出這最後一句話的時候, 她眞是樂到極點了,因爲她覺得她是一個情塲中的英雄,能够把她的表哥從她姊姊手中奪爲己有,並且永遠的佔據他。她忘形地眞想把她的表哥擁抱來慶祝她的勝利,可是她這個擁抱的動作却被她的表哥窺避過了,其實她的表哥並沒有眞的表示衆她,這是表兄間應有的 愛而已,並不是當她是他要愛的情人。

如花要擁抱她表哥希望雖然是落空了,但她沒有感到失望,她滿不在乎的涎着笑臉,末了嗲聲怪氣的說要求萬里替她找一份事兒幹幹,庶才可表示他愛她的眞心是否固牢。

如花旣然要求工作,這也是無可非議的事, 何況她還是他的表妹,所以他不猶豫的答應是願意幫她的忙,不過在這個百業凋寒的都市裏能够找到一事半職却非常容易。因此,萬里是叫她先行囘家,至於職業一事,可以容緩商量,總之,他說願意對她負責。

儘管萬里講得唇焦舌燥,又說肯盡力設法幫她的忙,但她似乎却不敢相信他說的言語是否可靠,儘是搖着頭:叫叫嚷的非要萬里馬上答應她找得工作不可。

她這種横蠻無理的把他纏擾不休,勸也勸不了,駡也不駡來,反正自己還有很多工作要幹,也不顧及這多了。於是他探截的對她說:「你不打算走麽?那麽你就自己在這裏坐吧,我還有很多業務等着要幹。」說罷便不理她是否願意,萬里徑自囘辦公室裏去

了。

這公司的經理叫呂斯仁,是個喜玩女性的傢伙,他剛巧跑出經理門口就一眼瞥見如花坐在那裏,他用獵犬似的眼睛貪婪地在如花的身上溜覽一囘,然後 裝着非常熱絡而有禮貌地跑上去與她打個招呼:「哈囉張小姐……」

如花錯愕地望着他。

「你也許記不起我了,我們不是從前在陳公館裏跳過舞麽?」他又是裝着那麽溫柔雅爾的神氣。

這時,如花定了定神,以爲他認錯人了,她絕不會曉得道這就是呂斯仁用來勾引女人的一貫手段,於是她搭訕道:「你認錯人了,我是姓顏的。」

呂斯仁能得到如花對他搭訕,他認爲他的計劃已經

成功了第一步,他可沒有放棄這進行獲獵的機會,他又忙裝上非常抱歉的神氣對她說:

「嗯…嗯…眞對不起, 你是顏小姐麽,你到這裏是找人麽?」

「是,我是來找程萬里表哥的,」

「那麽,一定有什麽貴幹的吧?」

「是的,我想叫他找份工作給我幹。」

「啊!」呂斯仁搖搖頭,裝上對她非常關切的神態對她說:「顏小姐,像你長得這麽 漂亮 的姑娘,出來交際交際就够了,爲什麽幹那些粗賤的工作!」

「這個也談何容易,我什麽也不懂的!」言下大有愧感之意。

「那麽,你懂跳舞麽?」

「我跳舞是不懂的。」

「那麽唱歌呢?」

「唱歌麽,懂是懂的,不過唱起不大好呢!」

「那就好極了,只要你髙興,我可以介紹你到那大舞院裏去當『歌手』。

她聽說要介紹她去舞塲裏當歌手的時候,她固然是一邊感到受寵若驚,但她又一邊憂慮着她的父親和姊姊會阻止她幹這種工作,可是她到底經受不起呂斯仁對她的慫恿,經不起 金錢的物慾,引誘,自然她難免踏入了

迷途而無法自覺。遂答應了他。

當日,晚飯過後,如花便急忙跑囘房去穿好那穴紅花的旗袍,正準備往外就跑。

「如花,這麽晚了,你還要到什麽地方去呢?」如玉從房外進來問她。

我要到什麽地方去就到什麽地方去,誰也干渉不了我!」她用鄙薄的眼睛對如玉釘了一下想跨出門。

如玉連忙上前把她攔住,說:「不,你不能這樣說呀,就算你一定要往外邊跑吧,那還得要吿訴我們一聲好嗎?」

「好吧,我就吿訴你。」聲調特別提高的跟着說:「表 哥已經說過要愛我了,他現在就是介紹一份工作給我。」她還冷冷的笑了一下,顯示出一股對失敗者譏諷的神態。

「表哥能够找到工作給你,總比在家閑着的好,不過這麽晚了,還要去上什麽班?」

她眞不提防如玉會這樣對她詢間,心裏不禁有些徨亂起 來,然而她畢竟還是個狡滑的老手,結果又是好容易編造一個名目把她的姊姊違瞞過了。

「我是幹報館工作的,所以要上夜班」。如花很有理由的這樣說。

如玉聽到了她是幹報館工作的,返夜工雖然是對,但爲什要打扮得那麽妖冶,這又不能不使她對如花的行爲懷疑起來,於是她對她又這樣的問道:「你旣然說是上報館工作,又爲什麽要打扮得那麽特別,我看,你一定不是和表哥去什麽報館上工吧?」

本來如花對的她姊姊早已存了敵對和妒嫉的心理,聽到如玉這一說,認爲她有意和她爲難,她很想乘機把她痛頓,可是因爲她要早點兒到舞場裏去會見呂斯仁經理,不能去得過晚,所以她也就無心與如玉計較這多,這用鼻孔「哼」了一聲也就朝外跑了。在如花跑後不久,程萬也跟着下班囘來。

「幹嗎,你不是和如花去上班麽?」非常異詫的問他。

「上班,上什 麽班?眞討厭她今天把我纏得腦眼兒都暈脹了。」萬里這樣說時猶感到無限氣惱。

「那就奇怪了,她分明說是和你去上工的呀?」

「發她的夢!簡直活見她的鬼!」萬里恨恨地說。到現在爲止,事實證了如花的行動是一種説謊,但她究竟到那裏去呢?始 終成爲一個使他們無可摸索的謎!

如花跑到了舞應便給吕斯仁把她當成女皇似的對她 慇黻恭敬,接着就把妯介紹這舞廳的胡經理,在憑吕斯仁與胡經理的關係面上,只要呂斯仁對胡經理打一個眼色,她就這樣輕易地被錄用爲本舞廳的「歌唱手」了。

她 到舞場裏來雖然還是破題兒的事,但她看到了酒綠燈紅,人兒擁抱,何況又在她歌完曲終的時候得來了熱烈的棠聲和讚美,這一切都使她陶醉了,她覺得她巳置身仙境的那麽諷然,她豪唱,她歡笑,她飮酒,她用最奔放的熱情,最甜蜜的笑去報答呂斯仁。

「你唱得眞好,視你前途遠大!」呂斯仁遞過一杯酒給她。

如花接過了酒非常興奮的說:「我眞高興,我也眞感激你,呂先生,我們乾杯吧!」

于是,他們就這樣一直鬧至深夜。

自如花離家外出以後,她的姊姊如玉是如何焦燥的盼望她來,然而,在她囘到家裏的時候已經是午夜兩點多了。

「如花,爲什麽這樣晚才囘家,你到底在外面混什麽鬼?」如玉一劈頭便對如花這樣問。

「嚇!」把手袋丢到床上:「這是我的自由,誰也管不了我!」

「不,你不能這樣說呀,我並不是要干涉你的自由 ,我恐怕你這樣做就會上了別人的當,我以爲你應該考慮淸楚些兒的好!」

如花雖然對她姊姊的勸諫表示憎厭,但也覺得不無道理,結果她也表示願意接受她姊姊的意見,唯她有個條件,要求她姊姊答應把萬里表哥的愛情譲送給她!

儘管如花對她這種要求實堪 太苛刻了,伹她以爲她妹妹能够接她的意見而不致走向墮落,她的愛情也甘願爲她的妹妹犧牲而無憾。

「好吧,我答應了你。」如玉似乎非常慷慨地說,可是,從此就在她的心裏割下了一條無可醫療的創傷!

果然,如花從此也不到舞廰去當「歌唱手」了 。

這一天,是經理吕斯仁的生辰,這都會裏的習俗,凡屬該核下一切職員人等必須與之道賀一番才算恭敬, 龍龍公司的伙計們當然也沒例外,因比全體伙伴推舉程萬里前去對糙理道賀祝福,並且敬獻金牌一面以示熱忱。

這天晚上,萬里匁匁趕來邀請如玉一道前去赴經理吕斯仁的壽宴,但如玉爲了要實踐她以前答應妹妹的諾言,結果由如花跟萬里一道前往。

是時,貴賓盈庭,極盡聲色之鬧。

當萬里和如花跑到呂家恰足入席時分了,於是、萬里照例介紹如花讓與衆人相識然後入席,當她把她介紹給呂斯仁 時,如花却說他們早已認識很久了。

其實呂斯仁早已在如花身上打了一個念頭,只可是如花和萬里也不曾知道而已。所以,呂斯仁以爲今天的時機實在不容失過,於是,他想了一個辦法,他認爲先灌醉了萬里然後可以誘騙如花上鈎。

果然,呂斯仁的計劃 成功了,萬里居然就這樣在呂斯仁的頻頻獻酒醉暈了過去。

這夜,萬里就於呂斯仁家裏,也許因飲得太多吧,半夜裏還沒有甦醒過來,只有呂斯仁在房裏陪着如花,他忽然在她面前跪倒了,說;

「顏小姐,你知道我在愛着你喁?自從你沒有到舞塲以後我 是多麽相思着你呀?」

他這樣突然而來的攻勢確把一個涉世未深的少女嚇倒,然而他用利誘的手段却又可以使一侗涉世未深的少女馴服就擒。

他終以一面金牌爲餌就騙姦了她。

翌晨,萬里偕如花囘家的時候,她却向她姊姊說昨夜被表哥强姦過了,並且耍求萬里立刻進行和她結婚。

如花這番言說,不僅震驚了萬里,而且震驚了她的姊姊,儘管萬里如何堅决否認絕非事實,但總不能得到如玉對他的相信與同情,可是他確相信自己沒有錯,他祇不過是被如花故意誣枉吧了。

日子就這樣一天一天的過去 ,可是他們的生活景況却是一天比一天壞了下來,何況他的父親顏翰文由長期辛勞過度以致終於病倒了。在這樣情形底下,他們唯一的辦法就是要沽賣了她父親寫下來的「字條」去維持生活以及父親的醫藥。

這一天如玉拿著父親寫下來的「字條」擺在一家門前叫賣,儘管街道行人如鯽,可是一天到晚也找不到一個客。她只有呆呆的坐在那裏出神,她望着「紙條」 就想著父親的病,也想到了她這近來的生活是如何委屈與不甯,她更想到妯的前途……她禁不住哀痛的衝擊而鳴咽咽的哭了。

然而,在她哭得最哀傷的時候, 却有人用手巴狠狠地在她的臉上一拍,她猛然囘頭一望却是一個兇神惡煞的婦人指着她的鼻尖便噪聲大駡:

「你這個臭娘子,爲什麽要在我家門前哭哭啼啼,就算死了漢子也用不着這傷心呀!」

七姑一邊大罵又一邊把她搬在門前的「字紙」踢得七零八落。

與七姑一起的還有一個男人,他斜着脖子的站在那邊哈哈大笑。原來他的名字叫做巫良,是個專門和七姑幹着「迫良爲娼」的地痞惡棍,他看見如玉的容貌實在長得很不錯,於是他和七姑打了一個眼色表示不宜放過這宗買賣。因此,他就要裝上一套面具,假意 對如玉的境遇表示同情,對她安慰,並且說還可以爲她的瑗境困難設想辦法,總之,他扮成一個「佛口婆心」的好人。

「那麽,你需要多少錢?」

如玉答:「我需要四百塊錢才可以醫治我父親的病。」

「好的,我們可以借給你,」改用試探的口氣:「不過要你能够答應我們一個條件才行?」

「怎麽樣的條件,你說吧。」如玉很急切地問他。 巫良和七姑打了一個會心的微笑以後便非常認眞的對如玉說:「條件也很簡單,只要你在借據上打過指模 ,同時在貨借期滿以後就要本利淸還,不然,你就要替我們 幹活抵償……不得反悔!」

「可以的,那麽就求你們借給我吧!」

如玉就這樣毫不考慮的答應了他,其實她也是懂得這筆貨借到底並不是一件什麽「慈善」的事,然而爲了要挽救一個病將垂危的父親,這又可能容許她稍作考慮與猶豫麽?

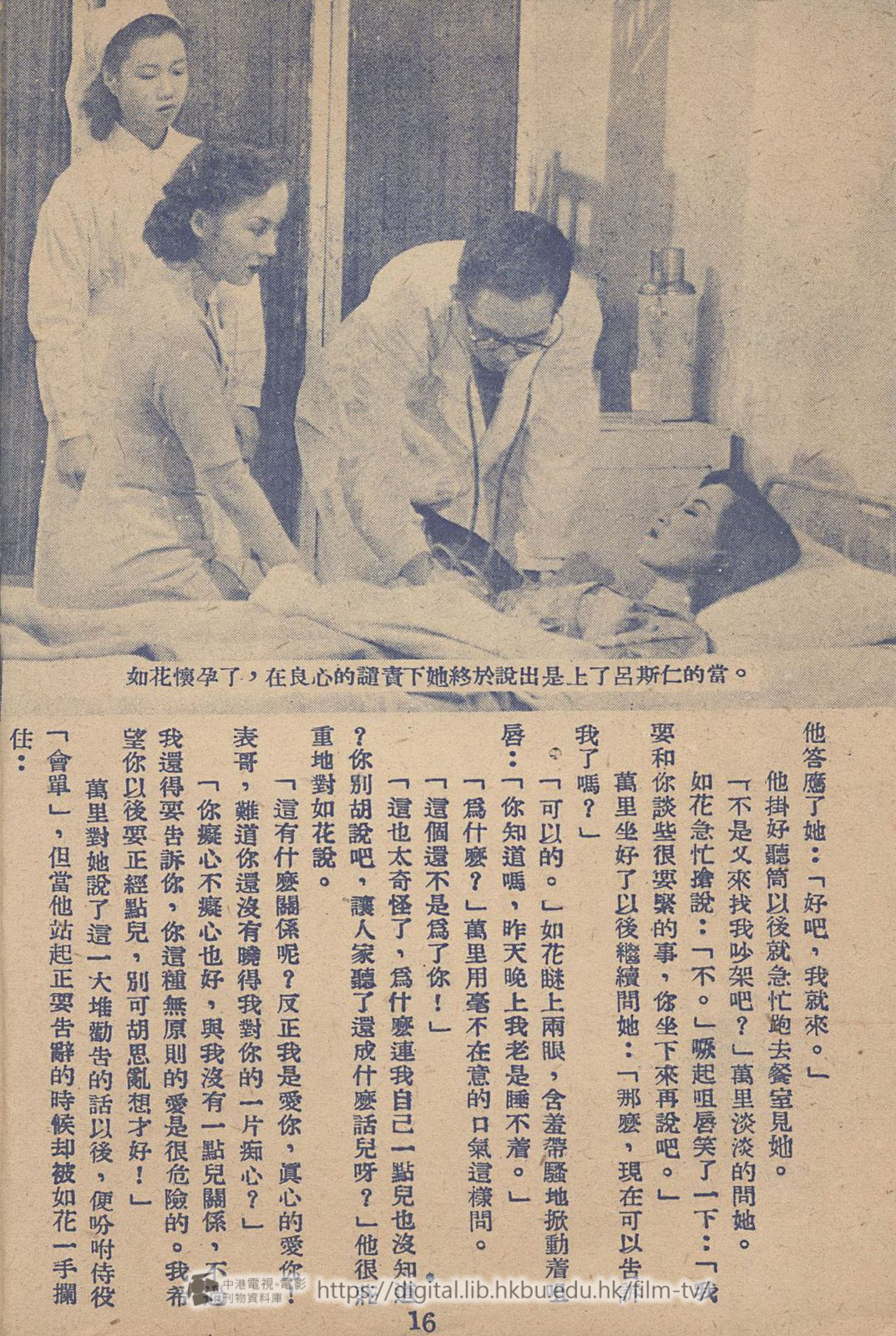

「福無 雙至,禍不單行。」從此他們的家庭悲劇將要開演了:在她們父親病正垂危的時候而如花却又懷上了孕,究竟誰是這腹中胎兒的父親呢?後來如玉在她妹妹的胸口下面發現一面金牌纔逼使如花自供出她的腹中肉塊確是呂斯仁經手。

到此,眞情旣已揭露,然而這胎兒的善後處置如何,這責任又不能不要由萬里去與呂斯仁進行交涉了。程萬帶着一腔慨慣的跑囘公司去找呂經理:

「呂經理,我的表妹已經有着孕了,不知道你要把她怎樣辦呢?」

呂斯仁裝着非常躲詫的看着他:「什麽!你的表妹有孕要說我?我看,還 是你自己招認的好!」

「什麽,你幹的好事要叫別人承當嗎?不,你不能抵賴呀,」萬里從懷裏掏出那面金牌擲在呂斯仁的面前:「你說,這是不是你送給她的東西?」

呂斯仁作仔細的樣子檢視着金牌說:「這東西嗎,那就寃衽了,我從來還沒有見過它 。」

呂斯仁這種埋沒良心的卑鄙行爲,着實使站在旁邊的小廝阿福也看不過眼,他非常正義的上前把呂斯仁剛纔說的那番言語否定過來,他替萬里聲辯,因爲他確實看見萬里曾經親手把這面金牌牢牢的交給他。

「混賬,你懂得什麽?滾!」呂斯仁一手抓 着金牌朝着阿福的額角打了過去。

幸而萬里急忙把阿福拉了過來才沒有被金牌擊中額角,然而,横暴的呂斯仁却大爆肝火了,他一邊拍着桌子大駡,又一面指揮雜役把他們兩個推出門外。

從此,萬里和阿福都被辭掉了。

所謂「春光易洩,夜雨難瞞」。雖然他們確曾想過很多辦法去把她病危的父親瞞騙,可是,如花的腹子却無可避免的一天比一天高漲了,也難免終爲她的父親所知道。

儘管如玉如何對她的父親勸說和安慰,像顏翰文這個守舊頑固的老頭兒,又能不感到大大的震怒?他認爲一個女兒不守貞操是一件無可寬恕的恥辱!然而像他這樣一個久病沉重的人,他又可能經受得上這一椿沉痛的創傷?他的病就這樣的急輾加劇,終於撤手人世了!

顔翰文死去以後,她們姊妹兩的唯一倚傍就是程萬里了,雖然程萬里也好容易才找到了一份敎師之職,但後來如花也 養下了一個男孩,何況萬里的月入並不豐裕,因此,他們的生活過得也是非常艱苦。

他們的生活就是在這樣的艱苦與平淡的日子中走過,這平淡的日子只可能帶走了他們火熱的青春,沒有帶走了他們的哀愁,相反,給他們帶來了的是更可怕的命運!

這一天七姑臨門催債了,這當然是萬里和如花也沒有知道的事,在這慘淡的歲月裏又那裏有辦法去還這筆鉅大的債目,旣然七姑說要介紹她去充當舞娘,只要能够還債她就願意幹了。然而他們又是眞是介紹她上舞廳去當舞娘嗎?不,他們最後的目的就是要威迫她出賣肉體而使 他們能够獲取更高的代價。

自從如玉充當舞娘以後,儘管如玉還是千方百計的來對自己的進行掩蔽也好,可是,終於被萬里知道了,當然,他對她這種行爲堅決的表示深惡痛絕,他怒她,他恨她,他更不能諒解她竞然迷昧了心竅而走向墮落!

程萬里竞這 樣凌厲痛惡的對她斥責,雖然是由於一種悞會,可是如玉那薄弱的心靈却己蒙受了極大的創傷了,她覺得她這樣做雖然是一件很不名譽的事,但她爲了要償還醫治父親的那筆債項而無能得已,她對得起父親,也對得起自己,她雖然是完全爲了別人,但反而得不到別入能 够對她同情和體諒,她不由一陣感到心灰意冷,繼而想到自殺。

這天夜裏,她睡不着了,轉辗反側的在那裏榮想着自殺的念頭,因爲她覺得人生好懞就是永不了結的痛苦和煩惱,只有死了才可以落得淸靜和解脫!於是,她決意自殺了,寫下一道遺信留給萬里和如花:

「我受盡了辛酸,未得到半點同情,反遭誤解。活無生趣,並負債無法淸還,將必連累大家!我愛海,希望海水洗脫我的痛苦和煩惱。來生再見吧!……如玉絕筆」

當如花醒過來時,如玉却已跑出門口去了,一眼見如玉留下來的那張絕命字條確實使 她驀然吃驚,她慌忙跑去喚醒萬里,請求萬里立刻趕去追救如玉。

萬里聽到了如花這個駭人聽聞的報吿以後,急忙披上了衣服便飛也似的跑出門外去了。

這時,駭濤掀滔,正是如玉將縱身一跳的刹那,萬里却已及時経至,並且把她救活了過來。他一旁喘 氣又

一邊對她進行勸解;並且說出他以前對她是出於誤會,要求她能原諒他;未了還對她這樣說:「如玉,想不到你也會這樣傻,其實,自殺也不能眞正的把你的痛苦和煩惱解脫,你要生活下去,只有能够忍受一切痛苦而生活下去的人才有美好的將來,你堅强 一點吧!」

到此爲止,經過萬里的解說與鼓勵之後,一切死的意念在她的心裏都已消失,隨着天色的黎明而顯示一片明朗,可是,在黎明之前還免不了臨着一個更可怕的黑夜!

原來,巫良和七姑早已在如玉的身上打下主意了,他們已經以一千元的代値暗 中把如玉的貞操賣給這個貪慾無厭的呂斯仁。

今天他們實行來把如玉搶奪囘去以供滿足這色鬼呂斯仁的獸慾。

萬里挽着如玉剛踏進門口時,巫良却已帶領一衆睜眉突眼的粗漢蜂湧前來,他們那稱殺氣騰騰的兇勢早已使萬里曉得這又是什麽的一囘事。

「你們來榦什麽的?」萬里用手檔住了門口不讓他們進去。

巫良見他擋住了門口,他便不由分說的跑上前去揪

着萬里的胸口,就是一陣亂打:「你這有眼不識泰山的王八,老子要幹的事你敢管,打,打他一個死活!好敎得你這王八曉得我巫良的利害。」

雖然萬里也盡了自己所有氣力和這衆泯滅人性的惡棍展開搏斗,然而衆寡殊懸,結果萬里那經得起像雨點似的拳脚而不被毆至重傷倒地?

萬里旣已被他們毆倒了,如花也被制服下來,巫良也就下命「打手」把已嚇暈了的如玉扛上車去。

萬里軟癱癱的躺在地上,沒有了氣力,只感到渾身有如蜂螯針剌般的疼痛,但他還是咬箝牙齦的從地上爬起身來準備去作最後一次的决斗,然而這時巫良却駕著車子風馳電掣般的飛駛走了。

隨着車子的影子在他們的眼裏消失以後,他們當然會曉得如玉快要遭受到一個可怕的惡運,當然,他們萬不能使如玉遭到野獸們的糟塌,他們要救她,要救她的方法就唯有報告警察。

如玉被困在七姑家裏的一間密室,她好像一個等待判刑的囚犯,不,她已經是一隻等待屠夫宰割的羔羊。然而她並沒有像羔羊的那麽屈弱,她要反抗,她要衝出到人間去揭露所有野獸們的一個罪惡!但她又眞能够

衝出了這專爲她而築的陷坑麽?

儘管她確也盡了自己的一切能力對迫害者進行反抗,可是在無可避免底下她終於陷入魔掌了。

這時,呂斯仁正像一隻餓狼似的蜂狂的攬抱着她,吮吻着她,撫摩着 她,她似乎連勘彈的能力都再沒有了,只有泣不成聲的抽咽來發拽她心中的悲憧,然而正在這千鈞一髮的刹那,想不到如花已經帶着一羣警察衝進門來,把一個險被惡狼呑噬的如玉救了囘家。

七姑當場被捕入獄,雖然巫良和呂斯仁沒有被警一網成擒,但巫良已受警局懸案通輯。他爲了逃避法網而想流亡海外,於是,他漏夜跑去請求呂斯仁給他從前答應了給他的那一千元的「酬旁費」以作川資之用。

然而,巫良失望了呂斯仁不僅不肯給他金錢上的幫助,並且對他大駡一番,因此,在仇恨的衝擊底下,巫良就决定害殺呂斯仁以示拽憤。

這年來,他們就在種種侮辱與欺騙的生活裏渡過了他們過去永不復囘的靑春。經過這連串的變故以後,他們總以爲今天也應該讓他們有個寗靜的日子了吧!可想

不到,他們的面前正又展開着一個更可怕的圖景。

夜,是漆黑的,也是 可怕的,然而不幸的事情,就發生在這可怕的夜晚。

這夜,呂斯仁竟借着酒意在如玉家裏的門前踱步徘徊,他以爲這樣也會使他感到一種別有情調的快意!

然而,事情確也太凑巧了,正在這期間,如花的孩子却忽然害上了急劇的感冒病來,爲了要減少這 小孩子的痛苦,因此,萬里也就要在這黑夜中跑出門外去買藥。

這一來,確也替呂斯仁造就了一個絕大的機會了。其實,呂斯仁又何嘗有對她作半點的放鬆過,祇要有機會可乘,他自不言又要向她施行毒手的。

他覬着萬里跑出了門去以後,他就乘濟黑夜 溜了進去企圖把如玉一手擁抱,但却給如玉發覺了,起初她還以爲她表哥程萬里故意對她戲弄,但當他定眼仔細一看時,她愕住了,她自然明白呂斯仁竟黑夜的摸來又是一件怎麽樣的事,于是,她連頭也不囘的朝着樓梯直奔上去,但呂斯仁又眞的要讓她逃脫去嗎?沒有 ,見她跑了,他自然又跟着她一道跑上了樓,並且闖進了如玉的睡室。

這時,如花正在房裏看護著她病了的孩子,想不到竟有一個男人把她的姊姊追進房裏來,但當她一眼看見這男人原來就是個曾經騙姦了她的仇人呂斯仁的時候,她憤恨極了,她要把所有的憤恨向他身上取得報後,干是,她像一頭瘋狂了的野狼直向呂斯仁的身上跳撲過去,抱着呂斯仁的身子就是一陣亂咬。

呂斯仁被如花咬得使他無法擺脫,疼痛極了,于是,呂斯仁竟把心一横,使盡了全身氣力用脚朝着如花的小腹踢去,如花就這樣被呂斯仁一脚踢倒樓下去了。但當他踏出門口正要朝外逃跑的刹那,却被伺伏門前的那個巫良用鐵錘朝着他的腦袋猛力一劈,鮮血直冒,終於倒地死了。

然而作惡爲非的巫良也終于難逃法網當堂被警察所擒獲。

這時,萬里也從外邊跑囘來了,眼前横擺着一幅慘厲的圖景眞使 他不忍卒視,他對着如花的屍首頓足長嘆 :「究竟是誰害死了你!」(完)

煩囂的都市。

這是一條較幽靜的街道,樣子雖然有點荒凉,但這裏過去確也住過了不少的富有人家。

就在這條街上,一所破舊的洋房裏面住三個人,一個父親,兩個女兒。儘管他們的生活是那麽困苦,但屋內的陳設,却還顯示出他們的過去確也是個富有之家!這屋主人叫顏翰文,出身書香門第,由於時代變了,生活的負荷,他現在幹的是賣字生涯。他性情非常古怪孤僻,他喜愛舊有的事物,正如這個都會裏的某一些人那樣:講保守,也講文明,然而時代距離得他太遠了 。

不待說,過去他是個遊手好閒的人物,自從他的妻子死去了以後,他才開始與現實接觸。這些年來,爲了生活已使他疲于奔命,所以對于兒女的敎養懈於管束,因此,次女各種不同的影响,致使他們的人生見解也不一致。

如玉生如花竟墮入物慾社會的 坭沼!

兩個女兒,一個叫如玉,一個叫如花,他們俩雖然是同在一個門戶裏長大,由于環境給予他們性嫻溆,是個深懂世故的小妮,自從她的母親去世以後,她就承當了母親的職責,料理家務,看管小妹,服侍父親,燒飯啦,洗衣啦,終日忙個不了。因此,父親對她也特別疼愛。

如花呢,可並不這樣了,她恰如她父親過去的那般撒懶,不喜工作,只喜吃喝,講究衣著,貪婪玩耍,總之,她是個被物慾薰醉到透頂的女孩。在家裏,她從來不肯渉手幫姊姊工作,相反,她毎天總是哎聲哎氣,或大叫大嚷,甚至對她姊姊的規勸都表示憎恨。

淸早起來,如玉就忙着燒茶洗衣,打掃房間……還要喚催如花起床,吩咐她把墨汁弄好,準備父親上市囘來寫字。可以說,這幾乎就是他們毎天生活動態的素描。

今天也沒有例外,顏翰文淸早便上市去了,如玉喚醒了如花之後又匆忙走去 着手整理她毎天要幹的一切細務。

如花雖然被喚醒過來了,但仍舊貪婪地擁着被服,在床上辗來輾去,直至經如玉再三再四的促催,她才肯從床上爬了起來,面也不洗,頭也不梳,用手在臉上擦 了幾下,然後懶洋洋的跑到書桌那邊,含着一股憤恨似的,拿下墨 條便使勁的在硯池上亂攪一頓。接着她的手再也不動了,疲憊不堪的只管在那裏喘氣,用含怒的眼光釘着墨硯,侍喘息平復了之後,口中却又唱起歌來。

如花的歌唱,如玉自然明白這又是妹子用歌唱來逃避工作了,於是,走到妹妹的身邊:

「妹妹,怎麽,你又歌唱了?」

「是!」鄙夷地釘了姊姊一眼:「難道不可以?」

「不是不可以。可是工作要緊呀!」

說到工作這兩個字,在如花聽來是討厭的,她幾乎要光火了:「哼!這種鬼工作,累得我快要死了,我不幹,你幹吧!」憤憤地扭過身去。

如玉看到了妹子這種神氣,駭住了,她再也沒有勇氣向她解說什麽,但她沒有恨她,她認爲妹妹這種舉動是出於無智,缺少敎育。但又有什麽辦法呢?她哭了,因爲她對妹妹的未來感到顫慄而悲哀!

儘管如花是那麽刁蠻與暴燥,她畢竞良心未泯,看到姊姊哭了,她心頭委實感到有點難過起來,剛纔那種舉動她覺得未免有些暴燥,她想向她姊姊道款,但倔强的個姓又使她咽住了口,遲了半响,她才慢呑呑地說:

「姊姊,你別哭吧,我幹了。」隨手又拿上墨條無可奈何的放在硯上磨動起來。

這時,如玉的心裏是充滿了痛苦的,但也感到有點快慰,她上前緊抱着如花:「妹妹,我愛你,你好好的幹吧。爸爸快要囘來了。」她扯起衣角揩去在臉上的淚水走了。

看見姊姊走去了以後,她也懶得再動手了,這囘她也不再歌唱,而是合上眼睛,迷迷茫茫的做她追求物慾之夢。

「家姐,家姐!」她像瘋顛了似的張着喉嚨直喊。

這種裂帛似的叫喊却把如玉嚇倒了,急忙撇下了工作,三脚兩歩的奔入去,看見如花安詳地坐在那裏,眞使如玉又好笑又氣惱:

「如花,你又怎麽啦?」

如花瞧到她姊姊那副張惶的神氣,反覺有趣,笑開了,神祕地對姊姊嚷道:「來來,我有事情跟你說。」

「不是又要搗什麽鬼吧?」

「不,」一本正經地:「我想問你,剛纔那買字的人給你多少錢?」

「三十塊。幹什麽?」如玉反問她。

「好極了,那麽,請你給我二十塊 錢買個洋手袋好不好?」

「這個我不敢答覆你,你還是跟爸爸討吧。」

姊姊這番說話的意思,如花當然是了解的,但她並

沒有因這樣而打消討錢的念頭,進一步,她認爲如要達到目的,則非要向姊姊採取威脅攻勢不可,於是,她放聲啕哭,大吵大嚷,並且用最尖酸的言語對她姊姊痛惡咒駡。

這一來,如玉倒有點慌亂了,簡直想不到要對她妹妹說些什麽話。末了,幸虧她表哥程萬里的到來,才替她們打破了這個僵局。

程萬里的到來,不僅打開她姊妹間的僵局,並且打開了如花的貪念,打開了如 花的笑容。

如花還是依依啞啞的哭着,咕咕嚕嚕的咒着,但當 她瞧到表哥挽着兩包東西跨進門口的時候,她却住口不哭了,剛才一切情景似乎都被她表哥的到來而冲洗淨盡,她一溜步跑上前去握緊她表哥的手臂,嗲聲怪氣的說:

「表哥,你來好了,我爲你想念得好苦呀!」

「如花,你老是那麽頑皮幹嗎,正經點好不好。」

掉頭對如玉說:「姨丈在家麽?」程萬里最後的一句話是柔和的。

「爸爸上市還沒有囘來,你坐一會兒吧。」如玉一邊說一邊拖過一把椅子譲他坐。

程萬里也沒有客氣 便一股兒坐到椅上,在兩包東西中揀一包遞給如玉:「這是我送給你的一個手袋。」

「手袋嗎?」說時遲,那時快,如玉還未伸出手來的時候早已被如花搶了過去,忙打開一看,樂得笑開了 :「好極了,好極了,這個款式我很高興。」說着正要轉身上樓。

「如花,別跑住」。萬里叫住了她。

「怎麽?」如花轉過身來眯着眼睛盯住萬里,又笑了。

這個手袋不是送給你的。拿囘來吧!」

如花半鞔半嗔地說:「這個有什麽關係!送給姊姊和送給我還不是一樣嗎?反正姊姊又用不着這樣漂亮的東西呢。 」她又想走了。

如花這種旣不講情亦不講理的態度,可把程萬里大大着了惱。儘管如玉對他勸說叫他不可與她計較,但他認爲如花這種可鄙的行爲非要對她儆戒不可。於是他跑上前去準備把手袋奪過來,這一下間,如花又覺察到了,她要逃避他的追捉,在倉卒中,她便毫不猶豫的拔足朝着門外奔跑。恰在這期間,顏文翰剛打從市上囘來,他還未踏進門口便給像瘋馬似的如花撞翻地上。

這一下,幸虧還沒有把父親撞傷,可是已把如花駭得魂飛九天了。

程萬里和顏如玉旣是一雙表兄妹,又是一雙情侣

今天,他和她到郊外打發一個假日。

秋天的時光儘管是蕭穆肅條。然而,他們兩只心底却燃起了烈焰的靑春之火,在平板的山麓,在峭壁的懸崖,他們互相嘻笑,互相戲逐,他們簡直樂得有點忘却人間的那樣飄然若仙了。

大抵因樂到忘形了吧,當他們互相戲逐 期間,要不是程萬里那麽手急眼快的追上前去把如玉攬抱,恐怕她早已失足跌進深窪去了。這個情景,眞叫萬里爲之捏上一打大汗,幸虧沒有弄出危險,這才使萬里鬆了一口氣:

「表妹,太危險了,希望你以後小心些,站穩一點兒才好。」

剛才的危險,如玉好像一點感覺都沒有,她相反地笑了,並且意味深長地說:「這個你可放心,我是穏得比誰都要穩的!」

「那個就好了。」萬里也報以微笑。

他們相望着,也相笑着,誰也再不用開口了,因爲他們的心田已並結在一起,只要對方一翹咀,一眨眼,他們 都會體味到是個怎樣的意思。

但這份笑容能够在如玉臉上逗留的時間是很短暫的,到現在爲止,如玉的心窩却又被別一憂慮佔據着。

「表哥,你也能够和我一樣的站得穩麽?」她這句話有如她的面孔一樣,表示着內心的煩燥。

「表妹,難道你還 不相信我麽?」用力地揑緊她的手。

她搖一搖頭:「不,不是這個意思。」呻一口氣:「我覺得我自己的命運也太多事了!」

「你說的是什麽意思?」用猜疑的睛光直釘住她。「我愛你,想不到如花也愛上了你,這個……」說 到這裏,淚水就代替了她的言說。不由自主的撲身於萬里的懷中。

如玉心裏藏有的是什麽,這時萬里旣己明白,他也緊抱着她,像對小孩似的,說「你別愁,我早就跟你說過了,我們的愛情是海可乾,石可爛,我們不能三心兩意的去再愛別人呀!」

儘管萬里對她怎樣剖腹明心,怎 樣對她三番五次的擧手發誓,她璁是不敢相信,縱使她信心不疑他的言說也罷,但她又能够有這大的勇氣去驅逐盤居心中已久的憂愁感?

「表哥、我並非不相信你愛我,不過以後我恐怕………」

「好了,好了,別想這個吧。」萬里打斷了她往下說的話。 萬里看到這種情景,恐怕這樣把時間拉下去是

會弄得乏趣的,其實,時光已不早了,萬里便乘機提議囘家:

「時候也不早了,表妹,我們囘去吧?」

到此時爲他們的談話暫吿完結各拖着疲憊的步調在夕陽斜嗶下就道而歸。

已是萬家澄火的傍晚。

晚飯過後,顏翰文習償地躺在一張小床上閉目恬息 ,並叫如花替他以手拗背,因爲這樣,他認爲可以把他終天工作的疲勞恢復過來,得到舒暢。槌背的工作從來由如玉一手經理的,但這次的工作却不能不落到她身上了;因爲姊姊今天和萬里表哥外出尙未 囘家。槌背這種工作,在她看來眞是一件頂討厭的事,她雖然也不能不像煞有介事的在替父親槌敲着背,但她心裏却充塞着一股兒氣他,懊恨着父親,也懷恨着姊姊,她心裏暗暗在 打下一個計劃,她準備在她姊姊囘家以後非耍對她進行「淸算」不可!

這時,如 玉囘來了,正是她一個最好的發作機會, 對了,她眞沒有放棄這個機會,她顧不了父親和萬里表哥在旁,跑上前便一手揪住她的姊姊破口大駡:

「你多舒服呀,整天往外跑,你知道嗎,我爲你做

了多少工作,我要你……」她越說越生氣了。簡直有點非 要把她湊打一頓不可的樣子。

如花這種横行無忌的神態,如玉雖然沒有向她提出抗拒,但却引起了程萬里的憤懑與不平,他立刻對她這種不近人情的舉動加以攻擊,當然,如花亦絕不會就因此而讓步,兩人言來語去,這一來,眞把一络激烈的舌戰展開了。

這塲舌戰似乎越拉越長了,結果還是給顏瀚文的一聲大喝才使他們終止了口:

「你們吵着幹嗎?這麽晚了,你們應該早點休息才是。」他囘過頭來對萬里說:「這小傢伙的脾氣眞壊,你又何必與她爭吵呢,時候也很晚了,你還是趕早點囘去休息休息吧。」

到此時爲止,萬里剛纔那種暴燥的氣色平復了,聽到了他姨丈對他的那番言語,使他眞的感到自己剛纔的舉動也太不應該,他慚愧着,他也只好在他姨丈面前表示歉意,請求原諒。他就這樣走了。

如玉戰慄慄的站在一邊,一點也不敢動彈,她好像一個囚犯在等待判决,直等到她父親一聲「你們囘去睡覺吧」的時候才使她似在夢中躲醒過來一樣,把精神抖擻一下,還對她父親道過晚安之後便踉步上樓。她心裏忖着:「這囘也應該平靜了吧?」

可是當她囘到了睡房去的時候,立刻又使她感到一種新的不安向她襲擊;她 看到妹子早已坐於床沿,用含恨的眼睛釘着她,不聲不嚮,只用咀唇向上一翹,表示對她顯露鄙薄和憎恨的神氣。

如玉受到了妹子這種冷酷的神氣給懾住了,心裏痛苦得比上萬刀宰割還要厲害得多,她眞想哭,但她畢竟按捺着性子,把一切哀痛都呑到肚裏去;因 爲她明白,要是自己哭了,那麽事情就必弄得更糟:所以她還强裝着笑容,跑過去緊握着妹子的手,又是憐愛又是懇求的對她說:

「如花,總算我對不起你吧,何必還要生這麽大的氣?這麽晚了,早一些睡的好,免得着了凉了。」她一邊說又一邊替如花解脫外衣,拉開被縛好讓她就寢。

如玉這番好意並沒有被如花接受下來,相反,如花還狼狠的對她搶駡一頓:

「你別用假慈悲了,恕我不會接受你的好意,除非你能够把表哥讓給我!………」

「妹妹,別鬧笑話吧,我很不明白你說的是什麽意思,表哥他是一個人呀,我那有這大的權力把他讓給你 ,何況他又不是你的表哥麽?」她極盡委曲求全的說着。

「算了算了,不讓就不讓,何必諸多解釋?反正我是有主意!」他挣脫了玉如的手,用冷傲的眼睛對他姊

姊瞟上一眼一翻身便像孩子似的鑽進被窩再不則 聲了。

這時,室內一片靜寂,可是這靜寂帶來的並不是給人家以安寧,带來的是一種空虛,一種豫感,一種可怕的豫感!

5

程萬里在龍龍公司任職也有多年了,由於他爲人忠誠敦厚,甚得同伴親善自不必說,且又守己安份,也甚得經理讚譽了,他 就是這碌碌傭傭的渡過着。

這一天,他在辦公桌上照例忙着他的職務,當他幹得出神的刹那,小厮阿福推門進來說有人打電話找他,他急忙撤下了工作跑去聽個究竞,但當他拿上聽筒放到耳邊時就立刻從聲音裏分辯出是如花的聲嚮,便漫不經意的問:「你找我幹什麽?」

「我找你請看戲……不,是有正經事找你談談」。

「我現在沒有空,改天好了。」萬里欲把聽筒放下 ,但却又聽到對方用高亢而憔急的音調說:

「不不,這是很重要的事情呀,你要馬上來,我在餐室裏等着你很久了。」

萬里儘管不十分相信她是有什麽正經事找他,但他 到她那種憔急萬狀的語氣不由使他有點躇蹰,心裏暗想:難道她眞有什麽事找我?還是看個明白的好。於是

他答應了她:「好吧,我就來。」

他掛好聽筒以後就急忙跑去餐室見她。

「不是又來找我吵架吧?」萬里淡淡的問她。

如花急忙搶說:「不。」噘起咀唇笑了一下:「我要和你談整很要緊的事,你坐下來再說吧。」

萬里坐好了以後繼續間她:「那麽,現在可以吿訴我了嗎?」

「可以的。」如花瞇上兩眼,含羞帶騷地掀動着咀唇:「你知道嗎,咋天晚上我老是陲不着。」

「爲什麽?」萬里用毫不在意的口氣這樣問。

「這個還不是爲了你!」

「這也太奇怪了,爲什麽連我自己一點兒也沒知道?你別胡說吧,讓人家聽了還成什麽話兒呀?」他很莊重地對如花說。

「這有什麽關係呢?反正我是愛你,眞心的愛你 表哥,難道你還沒有睇得我對你的一片痴心?」

「你癡心不癡心也好,與我沒有一點兒關係,不過我還得要吿訴你,你這種無原則的愛是很危險的。我希望你以後要正經點兒,別可胡思亂想才好!」

萬里對她說了這一大堆勸吿的話以後,便吩咐侍役「會單」,但當他站起正要吿辭的時候却被如花一手攔住:

「不要跑,我今天要跟你說的話還沒有完呢,我老實問你,你到底是愛我不愛我?」如花扯著萬里的臂膀搖撼幾下。

「你瘋了麽!」他用力掙脫了如花的手,便乘空溜 跑去了。這一溜走,萬里以爲可以解脫如花對他的糾纏,然而想不到這一溜走竟是帶引如花走進「人生陷阱」的開端。

萬里這樣的溜跑,難道又眞的可以脫了如花對他羈絆?萬里在路上給如花緊緊的尾追着,她一邊跑又一邊 大喊大嚷,弄得萬里一時爲了啼笑皆 非,窮窘到極,在無可奈何之下,萬里也唯有偕她囘公司再說。

萬里把如花帶進公司的會客廳裏去坐。

「如花,我還有很多事忙着要幹呢,你還是早點囘家去吧!」萬里用着懇求的口吻對她說。

如花努着咀唇:「那麽,除非你答應了愛我,像愛姊姊一樣的愛我。」

「那爲什麽不可以?姊姊是我的表妹,你也是我的表妹,難道表妹都不愛麽?」他的語氣是那麽誠懇和眞實。

那麽,你已經說是愛我了是不是?」她的語氣是

一句比一句緊迫了。

萬里和如花這一段談話,雖然是一種出於無奈的與她週旋,可並無惡意,但如花這種嫌不知足的對他苦苦糾纏,使他悶到透頂,儘管是怎樣壓制着自己的性子,總是遷就不了這多,臨了,還是重複的對她說:

「好了好了別嚕囌吧,我不是說過愛你嗎?」

如花聽到萬里說出這最後一句話的時候, 她眞是樂到極點了,因爲她覺得她是一個情塲中的英雄,能够把她的表哥從她姊姊手中奪爲己有,並且永遠的佔據他。她忘形地眞想把她的表哥擁抱來慶祝她的勝利,可是她這個擁抱的動作却被她的表哥窺避過了,其實她的表哥並沒有眞的表示衆她,這是表兄間應有的 愛而已,並不是當她是他要愛的情人。

如花要擁抱她表哥希望雖然是落空了,但她沒有感到失望,她滿不在乎的涎着笑臉,末了嗲聲怪氣的說要求萬里替她找一份事兒幹幹,庶才可表示他愛她的眞心是否固牢。

如花旣然要求工作,這也是無可非議的事, 何況她還是他的表妹,所以他不猶豫的答應是願意幫她的忙,不過在這個百業凋寒的都市裏能够找到一事半職却非常容易。因此,萬里是叫她先行囘家,至於職業一事,可以容緩商量,總之,他說願意對她負責。

儘管萬里講得唇焦舌燥,又說肯盡力設法幫她的忙,但她似乎却不敢相信他說的言語是否可靠,儘是搖着頭:叫叫嚷的非要萬里馬上答應她找得工作不可。

她這種横蠻無理的把他纏擾不休,勸也勸不了,駡也不駡來,反正自己還有很多工作要幹,也不顧及這多了。於是他探截的對她說:「你不打算走麽?那麽你就自己在這裏坐吧,我還有很多業務等着要幹。」說罷便不理她是否願意,萬里徑自囘辦公室裏去

了。

這公司的經理叫呂斯仁,是個喜玩女性的傢伙,他剛巧跑出經理門口就一眼瞥見如花坐在那裏,他用獵犬似的眼睛貪婪地在如花的身上溜覽一囘,然後 裝着非常熱絡而有禮貌地跑上去與她打個招呼:「哈囉張小姐……」

如花錯愕地望着他。

「你也許記不起我了,我們不是從前在陳公館裏跳過舞麽?」他又是裝着那麽溫柔雅爾的神氣。

這時,如花定了定神,以爲他認錯人了,她絕不會曉得道這就是呂斯仁用來勾引女人的一貫手段,於是她搭訕道:「你認錯人了,我是姓顏的。」

呂斯仁能得到如花對他搭訕,他認爲他的計劃已經

成功了第一步,他可沒有放棄這進行獲獵的機會,他又忙裝上非常抱歉的神氣對她說:

「嗯…嗯…眞對不起, 你是顏小姐麽,你到這裏是找人麽?」

「是,我是來找程萬里表哥的,」

「那麽,一定有什麽貴幹的吧?」

「是的,我想叫他找份工作給我幹。」

「啊!」呂斯仁搖搖頭,裝上對她非常關切的神態對她說:「顏小姐,像你長得這麽 漂亮 的姑娘,出來交際交際就够了,爲什麽幹那些粗賤的工作!」

「這個也談何容易,我什麽也不懂的!」言下大有愧感之意。

「那麽,你懂跳舞麽?」

「我跳舞是不懂的。」

「那麽唱歌呢?」

「唱歌麽,懂是懂的,不過唱起不大好呢!」

「那就好極了,只要你髙興,我可以介紹你到那大舞院裏去當『歌手』。

她聽說要介紹她去舞塲裏當歌手的時候,她固然是一邊感到受寵若驚,但她又一邊憂慮着她的父親和姊姊會阻止她幹這種工作,可是她到底經受不起呂斯仁對她的慫恿,經不起 金錢的物慾,引誘,自然她難免踏入了

迷途而無法自覺。遂答應了他。

當日,晚飯過後,如花便急忙跑囘房去穿好那穴紅花的旗袍,正準備往外就跑。

「如花,這麽晚了,你還要到什麽地方去呢?」如玉從房外進來問她。

我要到什麽地方去就到什麽地方去,誰也干渉不了我!」她用鄙薄的眼睛對如玉釘了一下想跨出門。

如玉連忙上前把她攔住,說:「不,你不能這樣說呀,就算你一定要往外邊跑吧,那還得要吿訴我們一聲好嗎?」

「好吧,我就吿訴你。」聲調特別提高的跟着說:「表 哥已經說過要愛我了,他現在就是介紹一份工作給我。」她還冷冷的笑了一下,顯示出一股對失敗者譏諷的神態。

「表哥能够找到工作給你,總比在家閑着的好,不過這麽晚了,還要去上什麽班?」

她眞不提防如玉會這樣對她詢間,心裏不禁有些徨亂起 來,然而她畢竟還是個狡滑的老手,結果又是好容易編造一個名目把她的姊姊違瞞過了。

「我是幹報館工作的,所以要上夜班」。如花很有理由的這樣說。

如玉聽到了她是幹報館工作的,返夜工雖然是對,但爲什要打扮得那麽妖冶,這又不能不使她對如花的行爲懷疑起來,於是她對她又這樣的問道:「你旣然說是上報館工作,又爲什麽要打扮得那麽特別,我看,你一定不是和表哥去什麽報館上工吧?」

本來如花對的她姊姊早已存了敵對和妒嫉的心理,聽到如玉這一說,認爲她有意和她爲難,她很想乘機把她痛頓,可是因爲她要早點兒到舞場裏去會見呂斯仁經理,不能去得過晚,所以她也就無心與如玉計較這多,這用鼻孔「哼」了一聲也就朝外跑了。在如花跑後不久,程萬也跟着下班囘來。

「幹嗎,你不是和如花去上班麽?」非常異詫的問他。

「上班,上什 麽班?眞討厭她今天把我纏得腦眼兒都暈脹了。」萬里這樣說時猶感到無限氣惱。

「那就奇怪了,她分明說是和你去上工的呀?」

「發她的夢!簡直活見她的鬼!」萬里恨恨地說。到現在爲止,事實證了如花的行動是一種説謊,但她究竟到那裏去呢?始 終成爲一個使他們無可摸索的謎!

如花跑到了舞應便給吕斯仁把她當成女皇似的對她 慇黻恭敬,接着就把妯介紹這舞廳的胡經理,在憑吕斯仁與胡經理的關係面上,只要呂斯仁對胡經理打一個眼色,她就這樣輕易地被錄用爲本舞廳的「歌唱手」了。

她 到舞場裏來雖然還是破題兒的事,但她看到了酒綠燈紅,人兒擁抱,何況又在她歌完曲終的時候得來了熱烈的棠聲和讚美,這一切都使她陶醉了,她覺得她巳置身仙境的那麽諷然,她豪唱,她歡笑,她飮酒,她用最奔放的熱情,最甜蜜的笑去報答呂斯仁。

「你唱得眞好,視你前途遠大!」呂斯仁遞過一杯酒給她。

如花接過了酒非常興奮的說:「我眞高興,我也眞感激你,呂先生,我們乾杯吧!」

于是,他們就這樣一直鬧至深夜。

自如花離家外出以後,她的姊姊如玉是如何焦燥的盼望她來,然而,在她囘到家裏的時候已經是午夜兩點多了。

「如花,爲什麽這樣晚才囘家,你到底在外面混什麽鬼?」如玉一劈頭便對如花這樣問。

「嚇!」把手袋丢到床上:「這是我的自由,誰也管不了我!」

「不,你不能這樣說呀,我並不是要干涉你的自由 ,我恐怕你這樣做就會上了別人的當,我以爲你應該考慮淸楚些兒的好!」

如花雖然對她姊姊的勸諫表示憎厭,但也覺得不無道理,結果她也表示願意接受她姊姊的意見,唯她有個條件,要求她姊姊答應把萬里表哥的愛情譲送給她!

儘管如花對她這種要求實堪 太苛刻了,伹她以爲她妹妹能够接她的意見而不致走向墮落,她的愛情也甘願爲她的妹妹犧牲而無憾。

「好吧,我答應了你。」如玉似乎非常慷慨地說,可是,從此就在她的心裏割下了一條無可醫療的創傷!

果然,如花從此也不到舞廰去當「歌唱手」了 。

這一天,是經理吕斯仁的生辰,這都會裏的習俗,凡屬該核下一切職員人等必須與之道賀一番才算恭敬, 龍龍公司的伙計們當然也沒例外,因比全體伙伴推舉程萬里前去對糙理道賀祝福,並且敬獻金牌一面以示熱忱。

這天晚上,萬里匁匁趕來邀請如玉一道前去赴經理吕斯仁的壽宴,但如玉爲了要實踐她以前答應妹妹的諾言,結果由如花跟萬里一道前往。

是時,貴賓盈庭,極盡聲色之鬧。

當萬里和如花跑到呂家恰足入席時分了,於是、萬里照例介紹如花讓與衆人相識然後入席,當她把她介紹給呂斯仁 時,如花却說他們早已認識很久了。

其實呂斯仁早已在如花身上打了一個念頭,只可是如花和萬里也不曾知道而已。所以,呂斯仁以爲今天的時機實在不容失過,於是,他想了一個辦法,他認爲先灌醉了萬里然後可以誘騙如花上鈎。

果然,呂斯仁的計劃 成功了,萬里居然就這樣在呂斯仁的頻頻獻酒醉暈了過去。

這夜,萬里就於呂斯仁家裏,也許因飲得太多吧,半夜裏還沒有甦醒過來,只有呂斯仁在房裏陪着如花,他忽然在她面前跪倒了,說;

「顏小姐,你知道我在愛着你喁?自從你沒有到舞塲以後我 是多麽相思着你呀?」

他這樣突然而來的攻勢確把一個涉世未深的少女嚇倒,然而他用利誘的手段却又可以使一侗涉世未深的少女馴服就擒。

他終以一面金牌爲餌就騙姦了她。

翌晨,萬里偕如花囘家的時候,她却向她姊姊說昨夜被表哥强姦過了,並且耍求萬里立刻進行和她結婚。

如花這番言說,不僅震驚了萬里,而且震驚了她的姊姊,儘管萬里如何堅决否認絕非事實,但總不能得到如玉對他的相信與同情,可是他確相信自己沒有錯,他祇不過是被如花故意誣枉吧了。

日子就這樣一天一天的過去 ,可是他們的生活景況却是一天比一天壞了下來,何況他的父親顏翰文由長期辛勞過度以致終於病倒了。在這樣情形底下,他們唯一的辦法就是要沽賣了她父親寫下來的「字條」去維持生活以及父親的醫藥。

這一天如玉拿著父親寫下來的「字條」擺在一家門前叫賣,儘管街道行人如鯽,可是一天到晚也找不到一個客。她只有呆呆的坐在那裏出神,她望着「紙條」 就想著父親的病,也想到了她這近來的生活是如何委屈與不甯,她更想到妯的前途……她禁不住哀痛的衝擊而鳴咽咽的哭了。

然而,在她哭得最哀傷的時候, 却有人用手巴狠狠地在她的臉上一拍,她猛然囘頭一望却是一個兇神惡煞的婦人指着她的鼻尖便噪聲大駡:

「你這個臭娘子,爲什麽要在我家門前哭哭啼啼,就算死了漢子也用不着這傷心呀!」

七姑一邊大罵又一邊把她搬在門前的「字紙」踢得七零八落。

與七姑一起的還有一個男人,他斜着脖子的站在那邊哈哈大笑。原來他的名字叫做巫良,是個專門和七姑幹着「迫良爲娼」的地痞惡棍,他看見如玉的容貌實在長得很不錯,於是他和七姑打了一個眼色表示不宜放過這宗買賣。因此,他就要裝上一套面具,假意 對如玉的境遇表示同情,對她安慰,並且說還可以爲她的瑗境困難設想辦法,總之,他扮成一個「佛口婆心」的好人。

「那麽,你需要多少錢?」

如玉答:「我需要四百塊錢才可以醫治我父親的病。」

「好的,我們可以借給你,」改用試探的口氣:「不過要你能够答應我們一個條件才行?」

「怎麽樣的條件,你說吧。」如玉很急切地問他。 巫良和七姑打了一個會心的微笑以後便非常認眞的對如玉說:「條件也很簡單,只要你在借據上打過指模 ,同時在貨借期滿以後就要本利淸還,不然,你就要替我們 幹活抵償……不得反悔!」

「可以的,那麽就求你們借給我吧!」

如玉就這樣毫不考慮的答應了他,其實她也是懂得這筆貨借到底並不是一件什麽「慈善」的事,然而爲了要挽救一個病將垂危的父親,這又可能容許她稍作考慮與猶豫麽?

「福無 雙至,禍不單行。」從此他們的家庭悲劇將要開演了:在她們父親病正垂危的時候而如花却又懷上了孕,究竟誰是這腹中胎兒的父親呢?後來如玉在她妹妹的胸口下面發現一面金牌纔逼使如花自供出她的腹中肉塊確是呂斯仁經手。

到此,眞情旣已揭露,然而這胎兒的善後處置如何,這責任又不能不要由萬里去與呂斯仁進行交涉了。程萬帶着一腔慨慣的跑囘公司去找呂經理:

「呂經理,我的表妹已經有着孕了,不知道你要把她怎樣辦呢?」

呂斯仁裝着非常躲詫的看着他:「什麽!你的表妹有孕要說我?我看,還 是你自己招認的好!」

「什麽,你幹的好事要叫別人承當嗎?不,你不能抵賴呀,」萬里從懷裏掏出那面金牌擲在呂斯仁的面前:「你說,這是不是你送給她的東西?」

呂斯仁作仔細的樣子檢視着金牌說:「這東西嗎,那就寃衽了,我從來還沒有見過它 。」

呂斯仁這種埋沒良心的卑鄙行爲,着實使站在旁邊的小廝阿福也看不過眼,他非常正義的上前把呂斯仁剛纔說的那番言語否定過來,他替萬里聲辯,因爲他確實看見萬里曾經親手把這面金牌牢牢的交給他。

「混賬,你懂得什麽?滾!」呂斯仁一手抓 着金牌朝着阿福的額角打了過去。

幸而萬里急忙把阿福拉了過來才沒有被金牌擊中額角,然而,横暴的呂斯仁却大爆肝火了,他一邊拍着桌子大駡,又一面指揮雜役把他們兩個推出門外。

從此,萬里和阿福都被辭掉了。

所謂「春光易洩,夜雨難瞞」。雖然他們確曾想過很多辦法去把她病危的父親瞞騙,可是,如花的腹子却無可避免的一天比一天高漲了,也難免終爲她的父親所知道。

儘管如玉如何對她的父親勸說和安慰,像顏翰文這個守舊頑固的老頭兒,又能不感到大大的震怒?他認爲一個女兒不守貞操是一件無可寬恕的恥辱!然而像他這樣一個久病沉重的人,他又可能經受得上這一椿沉痛的創傷?他的病就這樣的急輾加劇,終於撤手人世了!

顔翰文死去以後,她們姊妹兩的唯一倚傍就是程萬里了,雖然程萬里也好容易才找到了一份敎師之職,但後來如花也 養下了一個男孩,何況萬里的月入並不豐裕,因此,他們的生活過得也是非常艱苦。

他們的生活就是在這樣的艱苦與平淡的日子中走過,這平淡的日子只可能帶走了他們火熱的青春,沒有帶走了他們的哀愁,相反,給他們帶來了的是更可怕的命運!

這一天七姑臨門催債了,這當然是萬里和如花也沒有知道的事,在這慘淡的歲月裏又那裏有辦法去還這筆鉅大的債目,旣然七姑說要介紹她去充當舞娘,只要能够還債她就願意幹了。然而他們又是眞是介紹她上舞廳去當舞娘嗎?不,他們最後的目的就是要威迫她出賣肉體而使 他們能够獲取更高的代價。

自從如玉充當舞娘以後,儘管如玉還是千方百計的來對自己的進行掩蔽也好,可是,終於被萬里知道了,當然,他對她這種行爲堅決的表示深惡痛絕,他怒她,他恨她,他更不能諒解她竞然迷昧了心竅而走向墮落!

程萬里竞這 樣凌厲痛惡的對她斥責,雖然是由於一種悞會,可是如玉那薄弱的心靈却己蒙受了極大的創傷了,她覺得她這樣做雖然是一件很不名譽的事,但她爲了要償還醫治父親的那筆債項而無能得已,她對得起父親,也對得起自己,她雖然是完全爲了別人,但反而得不到別入能 够對她同情和體諒,她不由一陣感到心灰意冷,繼而想到自殺。

這天夜裏,她睡不着了,轉辗反側的在那裏榮想着自殺的念頭,因爲她覺得人生好懞就是永不了結的痛苦和煩惱,只有死了才可以落得淸靜和解脫!於是,她決意自殺了,寫下一道遺信留給萬里和如花:

「我受盡了辛酸,未得到半點同情,反遭誤解。活無生趣,並負債無法淸還,將必連累大家!我愛海,希望海水洗脫我的痛苦和煩惱。來生再見吧!……如玉絕筆」

當如花醒過來時,如玉却已跑出門口去了,一眼見如玉留下來的那張絕命字條確實使 她驀然吃驚,她慌忙跑去喚醒萬里,請求萬里立刻趕去追救如玉。

萬里聽到了如花這個駭人聽聞的報吿以後,急忙披上了衣服便飛也似的跑出門外去了。

這時,駭濤掀滔,正是如玉將縱身一跳的刹那,萬里却已及時経至,並且把她救活了過來。他一旁喘 氣又

一邊對她進行勸解;並且說出他以前對她是出於誤會,要求她能原諒他;未了還對她這樣說:「如玉,想不到你也會這樣傻,其實,自殺也不能眞正的把你的痛苦和煩惱解脫,你要生活下去,只有能够忍受一切痛苦而生活下去的人才有美好的將來,你堅强 一點吧!」

到此爲止,經過萬里的解說與鼓勵之後,一切死的意念在她的心裏都已消失,隨着天色的黎明而顯示一片明朗,可是,在黎明之前還免不了臨着一個更可怕的黑夜!

原來,巫良和七姑早已在如玉的身上打下主意了,他們已經以一千元的代値暗 中把如玉的貞操賣給這個貪慾無厭的呂斯仁。

今天他們實行來把如玉搶奪囘去以供滿足這色鬼呂斯仁的獸慾。

萬里挽着如玉剛踏進門口時,巫良却已帶領一衆睜眉突眼的粗漢蜂湧前來,他們那稱殺氣騰騰的兇勢早已使萬里曉得這又是什麽的一囘事。

「你們來榦什麽的?」萬里用手檔住了門口不讓他們進去。

巫良見他擋住了門口,他便不由分說的跑上前去揪

着萬里的胸口,就是一陣亂打:「你這有眼不識泰山的王八,老子要幹的事你敢管,打,打他一個死活!好敎得你這王八曉得我巫良的利害。」

雖然萬里也盡了自己所有氣力和這衆泯滅人性的惡棍展開搏斗,然而衆寡殊懸,結果萬里那經得起像雨點似的拳脚而不被毆至重傷倒地?

萬里旣已被他們毆倒了,如花也被制服下來,巫良也就下命「打手」把已嚇暈了的如玉扛上車去。

萬里軟癱癱的躺在地上,沒有了氣力,只感到渾身有如蜂螯針剌般的疼痛,但他還是咬箝牙齦的從地上爬起身來準備去作最後一次的决斗,然而這時巫良却駕著車子風馳電掣般的飛駛走了。

隨着車子的影子在他們的眼裏消失以後,他們當然會曉得如玉快要遭受到一個可怕的惡運,當然,他們萬不能使如玉遭到野獸們的糟塌,他們要救她,要救她的方法就唯有報告警察。

如玉被困在七姑家裏的一間密室,她好像一個等待判刑的囚犯,不,她已經是一隻等待屠夫宰割的羔羊。然而她並沒有像羔羊的那麽屈弱,她要反抗,她要衝出到人間去揭露所有野獸們的一個罪惡!但她又眞能够

衝出了這專爲她而築的陷坑麽?

儘管她確也盡了自己的一切能力對迫害者進行反抗,可是在無可避免底下她終於陷入魔掌了。

這時,呂斯仁正像一隻餓狼似的蜂狂的攬抱着她,吮吻着她,撫摩着 她,她似乎連勘彈的能力都再沒有了,只有泣不成聲的抽咽來發拽她心中的悲憧,然而正在這千鈞一髮的刹那,想不到如花已經帶着一羣警察衝進門來,把一個險被惡狼呑噬的如玉救了囘家。

七姑當場被捕入獄,雖然巫良和呂斯仁沒有被警一網成擒,但巫良已受警局懸案通輯。他爲了逃避法網而想流亡海外,於是,他漏夜跑去請求呂斯仁給他從前答應了給他的那一千元的「酬旁費」以作川資之用。

然而,巫良失望了呂斯仁不僅不肯給他金錢上的幫助,並且對他大駡一番,因此,在仇恨的衝擊底下,巫良就决定害殺呂斯仁以示拽憤。

這年來,他們就在種種侮辱與欺騙的生活裏渡過了他們過去永不復囘的靑春。經過這連串的變故以後,他們總以爲今天也應該讓他們有個寗靜的日子了吧!可想

不到,他們的面前正又展開着一個更可怕的圖景。

夜,是漆黑的,也是 可怕的,然而不幸的事情,就發生在這可怕的夜晚。

這夜,呂斯仁竟借着酒意在如玉家裏的門前踱步徘徊,他以爲這樣也會使他感到一種別有情調的快意!

然而,事情確也太凑巧了,正在這期間,如花的孩子却忽然害上了急劇的感冒病來,爲了要減少這 小孩子的痛苦,因此,萬里也就要在這黑夜中跑出門外去買藥。

這一來,確也替呂斯仁造就了一個絕大的機會了。其實,呂斯仁又何嘗有對她作半點的放鬆過,祇要有機會可乘,他自不言又要向她施行毒手的。

他覬着萬里跑出了門去以後,他就乘濟黑夜 溜了進去企圖把如玉一手擁抱,但却給如玉發覺了,起初她還以爲她表哥程萬里故意對她戲弄,但當他定眼仔細一看時,她愕住了,她自然明白呂斯仁竟黑夜的摸來又是一件怎麽樣的事,于是,她連頭也不囘的朝着樓梯直奔上去,但呂斯仁又眞的要讓她逃脫去嗎?沒有 ,見她跑了,他自然又跟着她一道跑上了樓,並且闖進了如玉的睡室。

這時,如花正在房裏看護著她病了的孩子,想不到竟有一個男人把她的姊姊追進房裏來,但當她一眼看見這男人原來就是個曾經騙姦了她的仇人呂斯仁的時候,她憤恨極了,她要把所有的憤恨向他身上取得報後,干是,她像一頭瘋狂了的野狼直向呂斯仁的身上跳撲過去,抱着呂斯仁的身子就是一陣亂咬。

呂斯仁被如花咬得使他無法擺脫,疼痛極了,于是,呂斯仁竟把心一横,使盡了全身氣力用脚朝着如花的小腹踢去,如花就這樣被呂斯仁一脚踢倒樓下去了。但當他踏出門口正要朝外逃跑的刹那,却被伺伏門前的那個巫良用鐵錘朝着他的腦袋猛力一劈,鮮血直冒,終於倒地死了。

然而作惡爲非的巫良也終于難逃法網當堂被警察所擒獲。

這時,萬里也從外邊跑囘來了,眼前横擺着一幅慘厲的圖景眞使 他不忍卒視,他對着如花的屍首頓足長嘆 :「究竟是誰害死了你!」(完)